Parmi les films de guerre, ceux qui se sont lancés dans les airs, en chantant les louanges des valeureux pilotes de telle ou telle armée, ont globalement eu la fâcheuse tendance icarienne de s’écraser misérablement. Il doit bien y avoir un maillon faible qui rend impossible la symbiose probante entre le cinéma et les prouesses de voltigeurs aériens, en uniforme ou en civil. Et ce n’est pas l’ouverture définitive de la boîte de Pandore, remplie de capacités incalculables en termes d’effets spéciaux numériques, qui aurait changé la donne, puisque les seuls succès récents à peu près notables dans ce genre historique se sont déroulés soit en mer pour Dunkerque de Christopher Nolan, soit dans les tranchées pour 1917 de Sam Mendes. Entre les aviateurs casse-gueule et les sujets filmiques en leur hommage qui ne le sont pas moins, il existe donc une drôle de malédiction, contre laquelle même les pirouettes de montage les plus avisées, comme celles de la légendaire Anne V. Coates dans le cas de Le Tigre du ciel, risquent de s’avérer inopérantes.

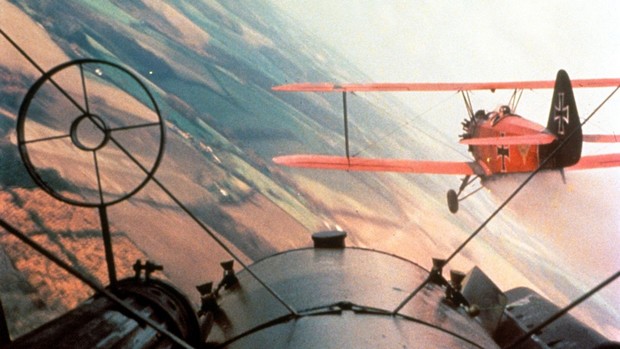

Après tant de mises en garde et de tentatives de relativiser, il serait cependant injuste de ne pas reconnaître quelques qualités au film de Jack Gold, qui était disponible jusqu’à hier soir sur le replay d’OCS. Le Tigre du ciel perpétue en effet avec une certaine adresse la formule éprouvée des affrontements toujours aussi brefs et schématiques entre avions ennemis, entrecoupés de longues périodes d’oisiveté et d’appréhension au sol. La guerre ne s’y livre ainsi pas uniquement dans les cockpits très rudimentaires, à l’époque de la Première Guerre mondiale littéralement ouverts à tous les vents et à toutes les balles de mitraillettes, mais surtout dans la tête de ces pilotes, à l’espérance de survie calculée plus en jours qu’en semaines.

Leurs angoisses et leur courage malgré et contre tout, nourri principalement d’une camaraderie de circonstance qui fête chaque beuverie nocturne comme si c’était la dernière, forment le cœur du récit, finalement assez avare en messages de propagande et de patriotisme britannique. L’époque de la production du film, au beau milieu des années 1970, ne s’y prêtait sans doute aucunement. Car en pleine décennie de la déroute américaine au Vietnam, il était, pour reprendre le titre d’un film de Robert Aldrich sorti quelques années plus tôt, Trop tard pour les héros.

La dynamique entre les personnages au fil de l’histoire, découpée avec un air de résignation stoïque en jours qui se suivent sans forcément se ressembler, n’est pourtant pas dépourvue d’intérêt. Malcolm McDowell a ainsi beau jouer avec une sobriété inhabituelle le rôle principal, celui du plus exemplaire des pilotes, qui n’ose se confronter aux horreurs de la guerre que grâce à l’alcool, il y fait davantage figure de repère aveuglement idolâtré que de moteur de l’action. C’est le jeune Peter Firth, encore investi d’une formidable innocence juvénile, avant que sa carrière d’adulte ne l’emmène vers des emplois plus caricaturalement désabusés, qui nous sert de point d’accès enthousiaste ici. Son idéalisme aux yeux bleus fera les frais du quotidien meurtrier de son escadron, à qui même les missions soi-disant victorieuses demandent un lourd tribut.

Alors que l’amitié éphémère des condamnés à mort compte parmi les aspects appréciables du scénario, mis en scène quasiment sans fioriture par Jack Gold, sa critique de l’appareil militaire se fait déjà plus diffuse. Passe encore que Christopher Plummer a le droit de camper le gardien d’une bienveillance presque paternelle au camp, cet « oncle » qui fait preuve d’une attention particulière à l’égard de la jeune recrue dont les zones plus ambiguës ne sont toutefois jamais explicitées, les apparitions hautement ponctuelles de quelques légendes du cinéma britannique relèvent plus du gadget de casting que de quelque pertinence narrative que ce soit. John Gielgud qui vante la philosophie de guerre de ses compatriotes en quelques brèves répliques tout au début du film, Trevor Howard en haut gradé plus au courant de ce qui se passe dans l’arrière-boutique de l’état-major que des événements au front et enfin Ray Milland en calculateur froid des hommes à sacrifier : ces rôles fâcheusement standardisés ne gagnent pratiquement rien de la présence de ces vedettes vieillissantes.

Notre film de guerre aérienne préféré reste toujours le malheureusement méconnu Le Crépuscule des aigles de John Guillermin. Le Tigre du ciel n’est par contre pas non plus déméritant, lorsqu’il s’agit d’illustrer la vie précaire de ces merveilleux fous volants, qui étaient avant tout les cobayes d’une stratégie militaire en train d’expérimenter cyniquement avec cette nouvelle technique en voie de maturation.