L’homme invisible est une figure sensiblement plus répandue dans le cinéma fantastique que celle de l’homme qui rétrécit. Comme quoi, le pouvoir de se glisser un peu partout à l’insu de tout le monde réserve plus de possibilités horrifiques, comiques, voire érotiques que la disparition progressive du corps, un centimètre à la fois. La Femme qui rétrécit, disponible sur la plateforme de vidéo par abonnement OCS a priori sans restriction de durée, compte ainsi parmi la poignée de films sur le sujet, dont L’Homme qui rétrécit de Jack Arnold demeure le sommet incontesté. Contrairement à ce dernier, qui avait su exprimer les craintes typiques des années 1950, comme celle d’une catastrophe nucléaire, dans le cadre d’une série B à l’économie magnifique, le premier long-métrage de Joel Schumacher manque assez cruellement d’ingéniosité pour adapter le dispositif à son époque, le début des années ’80. Cette dernière coïncidait avec les balbutiements d’un empoisonnement coordonné de la société américaine par voie d’aliments atrocement chimiques et de l’appât du gain financier, encore accentué une fois que Ronald Reagan aura été élu président.

L’exagération du climat mercantile et artificiel qui pèse sur l’univers de La Femme qui rétrécit y devient rapidement évidente. L’environnement social dans lequel évolue Pat Kramer, interprétée avec une bonne humeur un peu trop pimpante par Lily Tomlin, est en effet digne de Pleasantville de Gary Ross et ses pavillons de banlieue aussi préservés qu’interchangeables, où la même routine superficiellement joyeuse se décline jour après jour. La palette de couleurs virant ostensiblement sur le rose et la douceur de la photographie contribuent à confirmer notre impression d’un monde hors du temps ou en tout cas hors de la réalité sociale des États-Unis. Le cadre est planté alors pour une satire en règle sur les méfaits d’une course au parfum artificiel et à la fragrance en mesure de stimuler la libido américaine, visiblement mise en veille par tant de bien-être factice. Au début, on croit effectivement apercevoir une accumulation de nuisances toxiques, qui aurait d’emblée assommé le personnage de Julianne Moore dans Safe de Todd Haynes. Cette autre femme au foyer à la docilité caricaturale finira par prendre conscience des mesures extrêmes qu’elle devra prendre pour échapper à une asphyxie certaine. Une clairvoyance qui n’est hélas pas accordée à Pat, plus bête de foire désemparée que précurseur déterminé d’une lutte environnementale essentielle.

Puis, bien trop tôt, le récit quitte le terrain miné de la mise en cause sérieuse du mode de vie à l’américaine, au profit de quelques subterfuges scénaristiques entièrement dans l’air du temps des années ’80. Une fois son diagnostique établi, Pat ne semble ainsi plus exister en termes dramatiques. Dès lors, elle devient une sensation médiatique, ses déboires conjugaux étant alors évoqués seulement de façon accessoire. Sans même parler de la dimension spectaculaire de pareille aventure, encore contée magistralement chez son pendant masculin de 1957 et réduite assez misérablement ici à une chute pas si vertigineuse dans le broyeur de déchets ménagers. Ensuite, la déviation empruntée par l’intrigue devient carrément abracadabrante, avec cette organisation secrète qui veut récupérer le sang de Pat afin de rétrécir l’humanité toute entière et asseoir son pouvoir. Même James Bond n’avait pas recours à des ficelles manichéennes aussi sommaires, que l’on avait alors plutôt habitude de rencontrer dans les séries policières hollywoodiennes qui ont bercé notre enfance.

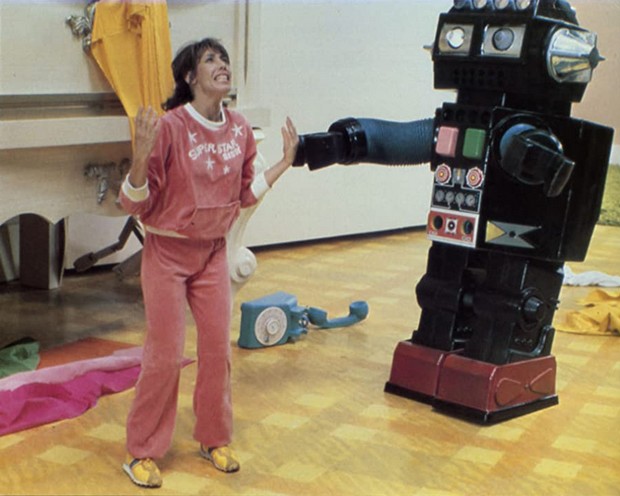

La dernière partie du film a par conséquent recours à une forme peu élaborée du divertissement cinématographique, avec certes de rares sursauts burlesques, comme dans la course poursuite aux portes des ascenseurs, mais sinon une logique scénaristique qui n’appartient qu’à lui. La mise en scène routinière de Joel Schumacher – avant que sa carrière ne parte dans une course folle d’innombrables bas et quelques hauts – n’y est pas non plus d’un grand secours. Ni l’interprétation de Tomlin, qui tente vaillamment de faire le lien entre Jerry Lewis et Eddie Murphy avec ses rôles multiples peu concluants, mais dont le personnage est durablement incapable d’insuffler quelque gravité que ce soit à cette farce sans profondeur.