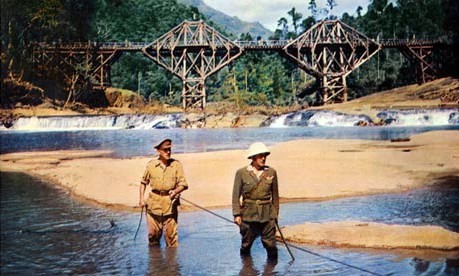

Le Pont de la rivière Kwaï

Le Pont de la rivière Kwaï

Royaume-Uni, 1957

Titre original : The Bridge on the River Kwai

Réalisateur : David Lean

Scénario : Carl Foreman et Michael Wilson, d’après le roman de Pierre Boulle

Acteurs : William Holden, Jack Hawkins, Alec Guinness, Sessue Hayakawa

Distribution : Park Circus

Durée : 2h42

Genre : Guerre

Date de sortie : 24 avril 2013 (reprise)

Note : 3,5/5

La première des cinq épopées exotiques qui allaient placer David Lean dans le panthéon du Septième art est un film de guerre toujours aussi passionnant, grâce à sa capacité de véhiculer sa critique du conflit armé à travers un grand spectacle. Sa mise en scène d’une virilité prononcée s’opère ici sur fond de l’interrogation guère complaisante de l’héroïsme à l’ancienne. Les personnages tiennent certes tous de gré ou de force un rôle dans ce théâtre plutôt secondaire de la Deuxième Guerre mondiale, mais leur investissement respectif s’inscrit subtilement dans des écoles de pensée diamétralement opposées. Car Le Pont de la rivière Kwaï est avant tout un film en deux parties. Celles-ci constituent en apparence les deux faces incompatibles d’une même médaille, au point que nous avions tendance à considérer le périple des saboteurs comme une concession presque superflue au divertissement hollywoodien, sensiblement moins engageant que le face-à-face au sein du camp de prisonniers. Or, c’est une preuve irréfutable de la finesse du style de David Lean de nous convaincre de la nécessité d’avoir en parallèle ces deux points de vue, en fin de compte magistralement complémentaires dans leur condamnation sans équivoque des effets néfastes de toute guerre.

Synopsis : En 1943, le colonel britannique Nicholson et ses hommes sont conduits dans un camp en pleine jungle. Le colonel japonais Saïto y règne avec une main de fer, à tel point que la plupart des anciens prisonniers sont morts de maltraitance ou de faim. L’objectif des nouveaux est de construire un pont pour la ligne de chemin de fer qui reliera Bangkok à Rangoon. Face à la directive de Saïto de faire travailler tous les hommes, y compris les officiers, Nicholson se révolte calmement et subit alors un traitement particulièrement cruel. L’Américain Shears, déjà pris depuis un certain temps au piège du camp de tortionnaires, réussit à s’en échapper, même si ses chances de survie en pleine forêt sauvage sont minimes.

Une question de principe

Deux mentalités complètement opposées s’entrechoquent au début de ce film majestueux : les colonels Nicholson et Saïto sont tous les deux des hommes qui ne vivent que pour l’armée et pourtant, ils n’arrivent absolument pas à s’entendre lors de leur première rencontre. Ils campent chacun sur ses positions, quitte à mettre en péril leur vie ou leur carrière militaire. Cet affrontement est l’un des plus fascinants que l’Histoire du cinéma ait vu, aussi parce que les deux comédiens se montrent parfaitement à la hauteur de leurs rôles ambigus. Et Alec Guinness, et Sessue Hayakawa explorent avec une intensité incommensurable le degré d’entêtement qui rapproche malgré tout ces deux hommes. Ni l’un, ni l’autre n’est prêt à céder, alors que le temps joue clairement contre eux. Les étapes successives de ce jeu sans merci du chat et de la souris sont orchestrées selon un manichéisme finement ciselé. L’excellent scénario de Carl Foreman et de Michael Wilson – sur la liste noire anticommuniste à l’époque et donc incapables de profiter du succès de ce film, lauréat de sept Oscars dont celui du Meilleur Film – nous prépare en effet sournoisement au retournement de situation lourd de conséquences, qui changera la donne idéologique de fond en comble.

La folie des grandeurs

Tous de concert à l’œuvre pour finir l’édifice contesté à temps, Nicholson et Saïto tombent en panne d’un contrepoids dramatique en plein milieu du film. Est-ce qu’il aurait suffi alors à la narration de rester concentrée sur cette alliance contre nature, qui allait se solder par un magnifique cadeau concédé à l’ennemi, au nom de la sacro-sainte discipline ? Le constat du Pont de la rivière Kwaï n’aurait probablement pas été moins pessimiste, si le récit s’était abstenu d’élargir son propos. L’inclusion de l’opération de Shears, le récalcitrant, permet toutefois de montrer la guerre dans toute son absurdité. Pendant que le mécanisme de la collaboration avance sans le moindre accroc, jusqu’à balayer de façon lapidaire la pierre d’achoppement initiale, le projet héroïque porté par les personnages, que William Holden et Jack Hawkins interprètent avec l’aplomb nécessaire, suit la trajectoire nullement enviable de la mission maudite. Pour ces hommes, qui ont rejoint l’armée presque par accident, la guerre s’apparente par conséquent à ce qu’elle est réellement : un calvaire laborieux dépourvu de gagnants, qui suscite des dilemmes moraux impossibles à résoudre. Le suspense diablement efficace lors de la séquence finale ne fait qu’ancrer encore un peu plus la mélancolie dans les gènes de ce film formidable, à l’aspect formel sans reproche.

Conclusion

Le Pont de la rivière Kwaï compte parmi ces classiques que l’on ne se lasse pas de revoir à intervalles réguliers. Ce n’est peut-être pas le film le plus personnel ou poétique de David Lean, mais son message puissant sur les aberrations de la guerre n’est point dilué par d’éventuels dispositifs hollywoodiens. Il s’agit au contraire d’un redoutable pamphlet contre la guerre, porté à bras le corps par les interprétations mythiques de Alec Guinness et de Sessue Hayakawa.

Critique : Le Pont de la rivière Kwaï: La première des cinq épopées exotiques qui allaient placer David Lean d… https://t.co/l93JOle5zI

Critique du classique Le Pont de la rivière Kwaï cycle #DavidLean au cinéma #LesFauvettes https://t.co/0m3gS0eaLF https://t.co/OQ4p8cLVqj