Le Plus sauvage d’entre tous

États-Unis, 1963

Titre original : Hud

Réalisateur : Martin Ritt

Scénario : Irving Ravetch & Harriet Frank Jr., d’après un roman de Larry McMurtry

Acteurs : Paul Newman, Melvyn Douglas, Patricia Neal, Brandon De Wilde

Distributeur : Swashbuckler Films

Durée : 1h52

Genre : Drame

Date de sortie : 2 janvier 2013 (Reprise)

3,5/5

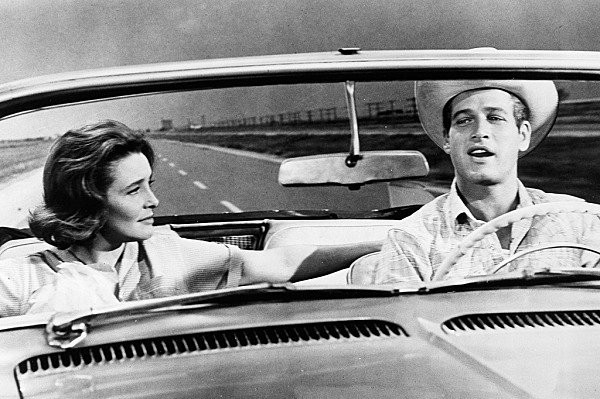

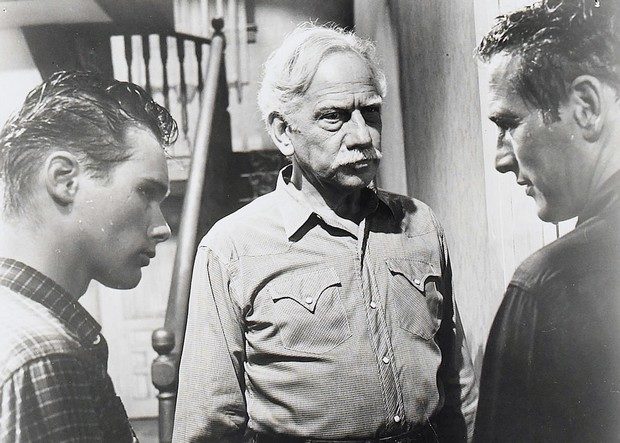

Le cliché ambulant du fils indigne, l’exemple parfait d’une jeunesse opportuniste et irrévérencieuse envers leurs aînés ou bien, par un concours de circonstances propre aux années 1960, cette décennie de renversement majeur des règles et des mœurs, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, l’antihéros par excellence dans lequel toute une génération brûlait d’envie de se reconnaître ? Hud Bannon est sans doute un peu de tout cela à la fois. Grâce à son portrait plein d’ambiguïtés et dépourvu de complaisance, Le Plus sauvage d’entre tous accède à un niveau d’universalité intemporelle qui le rend toujours pertinent, plus d’un demi-siècle après sa sortie. Or, ce n’est pas uniquement l’interprétation magistrale de Paul Newman qui y impressionne, puisque le jeune premier au charme rugueux est soutenu par d’autres tours de force de la part de Melvyn Douglas en vieux patriarche sur le déclin, de Patricia Neal en cuisinière capable de gérer jusqu’à un certain point l’excès de testostérone qui empoisonne le foyer à la structure bancale et de Brandon De Wilde, l’incarnation d’une jeunesse à l’idéalisme de plus en plus compromis. Ce qui ne veut pas forcément dire que Martin Ritt se contente d’agencer en mode théâtral des personnages forts. Il y a également un sentiment palpable de fin de cycle qui sous-tend le récit, allant bien au-delà du prétexte scénaristique de la probable infection du troupeau. Ici, la sphère américaine toute entière est malade, atteinte d’une forme hautement contagieuse de doute et de déliquescence civilisationnelle, qui perdure hélas jusqu’à ce jour.

Synopsis : Le jeune Lonnie est envoyé en ville par son grand-père Homer, afin de ramener son oncle Hud Bannon, parti comme tous les soirs faire la bringue. Il le retrouve dans la maison d’une femme mariée, dont l’époux n’est nullement ravi de découvrir au petit matin qu’il a été cocufié. La situation est pourtant grave sur la ferme de bétail, typique du Texas, où une vache est morte dans des circonstances suspectes. Tandis que Hud préconise d’étouffer l’affaire et de laisser les vautours faire leur travail, son père préfère respecter le règlement et prévenir le vétérinaire. Dans l’attente des résultats des prélèvements, les rapports entre le vieil homme vertueux et son fils très peu responsable se tendent davantage.

Des têtes chaudes et de la poussière

Poisseux et suffocant, l’air est quasiment irrespirable dans Le Plus sauvage d’entre tous avant même que les conflits familiaux n’éclatent au grand jour. La photographie de James Wong Howe a beau dénaturer de manière sublime en noir et blanc les paysages et la partition minimaliste de Elmer Bernstein créer un fond sonore à l’abstraction folklorique saisissante, il y a quelque chose qui cloche dans cette bourgade du Texas, aussi crépusculaire que celle dans La Dernière séance de Peter Bogdanovich, l’autre adaptation magistrale des textes de Larry McMurtry, sortie huit ans plus tard. L’élément détonant, c’est Hud, un hédoniste incorrigible qui n’a trouvé rien de mieux à faire dans ce tombeau provincial que de séduire la totalité des femmes mariées, le comble d’une libido galopante qui fuit en même temps toute responsabilité comme la peste. Alors que cette philosophie de vie, qui s’est arrangée depuis longtemps avec l’impasse existentielle dans laquelle elle mènera inévitablement, fonctionne tant bien que mal en ville, où les échanges sociaux célèbrent en priorité la virilité dans son état brut, elle suscite des frictions plus ou moins graves dans le cadre plus intime de la ferme. En effet, l’harmonie n’y est jamais de mise. Tout un chacun connaît les travers de l’autre, s’en accommode, s’en sert pour faire avancer ses propres projets ou, au pire, s’emploie à les exacerber, sans aucune certitude quant à l’issue de ces confrontations stériles au ton de plus en plus impitoyable.

Plus rien à faire, plus rien à foutre

C’est que la pyramide générationnelle est d’emblée tronquée au sein de ce huis-clos dans les grands espaces texans. Ainsi, ce n’est pas le fils qui va chercher le père après une énième nuit de beuverie et de débauche, mais le neveu. Et c’est le grand-père qui s’accroche au trône avec le même entêtement désespéré que la reine Elizabeth, par peur que sa progéniture dilapide le fruit d’une vie de travail acharné. De même, le déséquilibre flagrant entre hommes et femmes, ces dernières n’étant représentées que par des conquêtes éphémères, voire carrément absentes du cadre, et par la seule présence féminine sur la ferme en la personne de la débrouillarde Alma, provoque une fixation excessive sur cette dernière. Les tentatives de séduction largement maladroites à son égard nous paraissent cependant n’être que la pointe de l’iceberg d’une construction familiale défaillante. Face à la haine à peine larvée entre le vieux maître des lieux, qui aurait facilement pu devenir une caricature de l’Amérique d’antan, vertueuse et droite dans ses bottes, si ce n’était pour le jeu plein de dignité moribonde de la part de Melvyn Douglas, et son fils cadet bon à rien, imperméable à toute leçon de vie venant de son paternel, la jeune relève ne sait point de quel côté balancer. Son incapacité de choisir son camp, au bout de maintes déceptions et autres instants d’apprentissage expéditifs, ne peut mener qu’à un élan de fuite, afin de laisser derrière soi cette jungle calculatrice et cruelle qu’est, dans ce cas précis, la famille. Ce qui nous amène aux derniers plans magnifiquement tragiques du film, où le rêve d’une prise de pouvoir matérielle de la part du protagoniste se solde pour lui par une solitude suprême.

Conclusion

Nos retrouvailles avec Le Plus sauvage d’entre tous n’étaient certes pas aussi enthousiasmantes que les précédentes, lors de sa ressortie officielle il y a six ans déjà. Néanmoins, la mise en scène sobre et poignante de Martin Ritt sait toujours nous bluffer par sa capacité d’agencer une trame, en apparence sortie tout droit de la tragédie grecque, avec tous les éléments qui constituent la nature profondément contradictoire de l’âme américaine. Que les interprétations soient d’un niveau très élevé n’est alors que la cerise sur le gâteau !