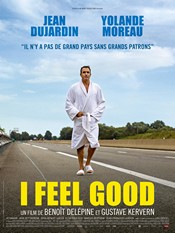

I feel good

France : 2018

Titre original : –

Réalisation : Benoît Delépine & Gustave Kervern

Scénario : Benoît Delépine & Gustave Kervern

Acteurs : Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jo Dahan, Lou Castel

Distribution : Ad Vitam

Durée : 1h43

Genre : Satire

Date de sortie : 26 septembre 2018

Note : 3/5

Quand la marque de fabrique de l’univers de Benoît Delépine et Gustave Kervern, l’absurdité subversive, rencontre une manifestation concrète d’humanité altruiste, cela donne un film comme I feel good. Le choc des cultures entre la raillerie de haut vol de la fiction et le besoin réel de redonner du sens à la vie pour ceux et celles qui ont tout perdu ne se passe en effet pas sans quelques accrocs au fil d’une intrigue puisant tant bien que mal son énergie dans ce décalage exacerbé. Car la symbiose entre ces deux philosophies de vie diamétralement opposées peine à s’y opérer, selon la théorie des communautés en vase clos, incapables d’engager une véritable communication entre elles. Il en résulte un récit au ton peut-être trop acerbe, aux limites de la satire acide, à laquelle il manque pourtant une cible bien définie, autre que l’ambition maladive de la part du protagoniste de réussir à tout prix par la force de son ingéniosité commerciale. Sauf que ce frère prodigue, maître de l’improvisation et éponge de bonnes résolutions mises en pratique avec beaucoup de difficulté, tel que Jean Dujardin le campe avec son habituelle nonchalance de l’idiot, relève presque de l’antagonisme antipathique, à cause de son obstination égoïste dans l’exécution de ses projets farfelus. La prise de conscience s’y fait alors au forceps, sans que ce processus d’ouverture d’esprit et de cœur ne débouche sur autre chose qu’une forme de résignation et d’amertume guère différente de la situation initiale.

Synopsis : Un homme en peignoir marche sur l’autoroute. C’est Jacques, un quarantenaire bon à rien, qui a dû s’esquiver en urgence de son hôtel, faute de pouvoir payer la note. Il trouve refuge chez sa grande sœur Monique, en charge d’un centre Emmaüs près de Pau et ravie de retrouver son frangin instable, qui n’avait plus donné de ses nouvelles depuis trois ans. Elle l’invite à trouver sa nouvelle voie par le biais des différents ateliers de récupération proposés sur le site. Mais au lieu de s’atteler avec vigueur et bonne volonté à la tâche, Jacques préfère y concrétiser l’idée qui devrait le rendre enfin aussi riche que ses idoles : un service de chirurgie esthétique à très bas prix, destiné aux habitants peu fortunés du village social.

Le temps des noyaux

Qu’est-ce que ça peut être beau à regarder, un tas de rebuts ! Visuellement, I feel good s’emploie en effet à chercher l’attrait plastique là où on l’attend le moins, parmi les détritus abandonnés qui s’apprêtent à trouver une deuxième vie, grâce à l’intervention des mains adroites des compagnons d’Emmaüs. Rien que le générique au début du film, avec ses natures mortes de décharges d’objets divers et les noms des acteurs qui s’inscrivent dessus en toutes petites lettres, instaure un esprit de hiérarchisation que la narration a hélas plutôt du mal à appliquer par la suite. L’approche quasiment documentaire, avec en prime les couleurs sublimes de la photo de Hugues Poulain, cède ainsi rapidement la place au conte utopique autour de Jacques, un intrus de premier ordre qui n’a en fait aucune considération pour les habitants du village. Ceux-ci tiennent au mieux ici des rôles de figurants, des « gueules » écorchées par la dureté de la vie, qui ont su renaître tant bien que mal par l’intermédiaire de la bonne action commencée jadis par l’Abbé Pierre. Les réalisateurs n’en pervertissent certes pas le sens édifiant, mais ils s’en servent à peine plus qu’en tant qu’arrière-plan pittoresque et coloré. Sur ce canevas de la misère vaincue, ils déploient plus ou moins gaiement leur action vaguement iconoclaste, une croisade contre l’illusion de l’enrichissement personnel au détriment des autres, qui a néanmoins du plomb dans l’aile, à cause des traits de caractère très peu séduisants du personnage principal.

En quête de beauté intérieure à coups de bistouri

Le hic avec ce Jacques l’impossible, c’est qu’il semble toujours avoir une longueur de retard par rapport aux événements de l’intrigue, qu’il est pourtant le premier à déclencher. L’élément trublion qu’il aurait facilement pu être dans un microcosme, où personne ne saute sur l’occasion de réparer l’enclos des chèvres, n’exerce en fin de compte aucun impact sur ce monde, qui fonctionne au fond déjà très bien avant son arrivée dans une tenue improbable. Son intégration compliquée, voire impossible, se traduit par ailleurs par son choix extravagant de fripes, rarement à sa taille et surtout incompatibles avec l’apparence d’un homme qui a réussi dans sa vie. Pendant que le personnage court avec la force du désespoir après son projet existentiel aux pieds d’argile, la narration se permet quelques pirouettes formelles, comme par exemple l’illustration peu sophistiquée du passé de Jacques, qui ont tendance à nous faire regretter des œuvres moins prévisibles et formatées de Delépine et Kervern, Avida en tête. Ce n’est alors pas tellement que leur humour ne fait plus mouche dans leur huitième long-métrage réalisé en tandem, mais que l’effort pour parvenir à quelques trouvailles ingénieuses – l’entraînement sportif d’une pratique associée à tort ou à raison aux footballeurs en fait indubitablement partie – s’y fait certainement sentir. Enfin, pour contrebalancer l’aigreur forcenée et stupide du personnage principal, la place qui est allouée à l’humanité, ainsi qu’à ses agents les plus redoutables, interprétés avec conviction par Yolande Moreau et Lou Castel, nous paraît insuffisante. On attendra donc en vain le rétablissement d’un semblant d’équilibre entre la critique sans équivoque des pratiques intéressées de Jacques et l’accueil sans condition qui lui réserve la communauté d’Emmaüs, peu importe la tronche qu’il a et qu’il fait.

Conclusion

Vous l’aurez compris, entre I feel good et nous, ce n’est point une grande histoire d’amour ! Il serait par contre injuste de ne pas reconnaître certaines qualités au film de Benoît Delépine et Gustave Kervern, une satire mordante sur l’incompatibilité du gain et du partage. Puisque les réalisateurs se situent visiblement du côté d’une vision altruiste du monde, en mouvement vers l’utopie où tout un chacun pourra vivre paisiblement en autarcie, ils risquent à plusieurs reprises de forcer le trait manichéen dans la description du mal capitaliste, de surcroît personnifié par un commercial à dessein très ringard.