Critique : Ténèbres

Nous sommes au tout début des années 1980. Choc pétrolier oblige, la crise paralyse l'économie européenne. Une disette qui se ressent également dans l'industrie cinématographique du vieux continent, notamment auprès des studios de la botte italienne. Le manque de fonds latent oblige dès lors la plupart des créateurs de l'époque à faire allégeance à un nouveau modèle, où la télévision joue un rôle important. Le groupe Mediaset (détenteur de Canale 5, chaîne privée made in Silvio Berlusconi) prend une dimension importante dans le marché cinématographique, s'adjugeant a l'instar de la RAI, la télévision publique, une place au soleil dans le monde des sorties commerciales. En clair, la fête est finie. Les impératifs financiers mènent la vie dure à chaque réalisateur, aussi les artistes réagissent comme ils le peuvent. Mais pourquoi aborder ce sujet au moment d'entamer la critique d'un film d'horreur ? Dario Argento va vous apporter la réponse.

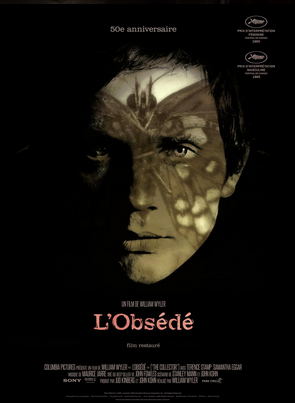

Critique : L’Obsédé

Contrepoint intimiste et psychologique de Ben-Hur (1959), The Collector (L'Obsédé) de William Wyler, sorti en 1965, campe un collectionneur maniaque qui enlève et séquestre l'étudiante dont il est amoureux. Le film repose sur le duo d'acteurs formé par Terence Stamp et Samantha Eggar, des cadrages parfaits découpés sur fond de la cave d'une demeure ancienne, et la musique allègre de Maurice Jarre (Lawrence d'Arabie).

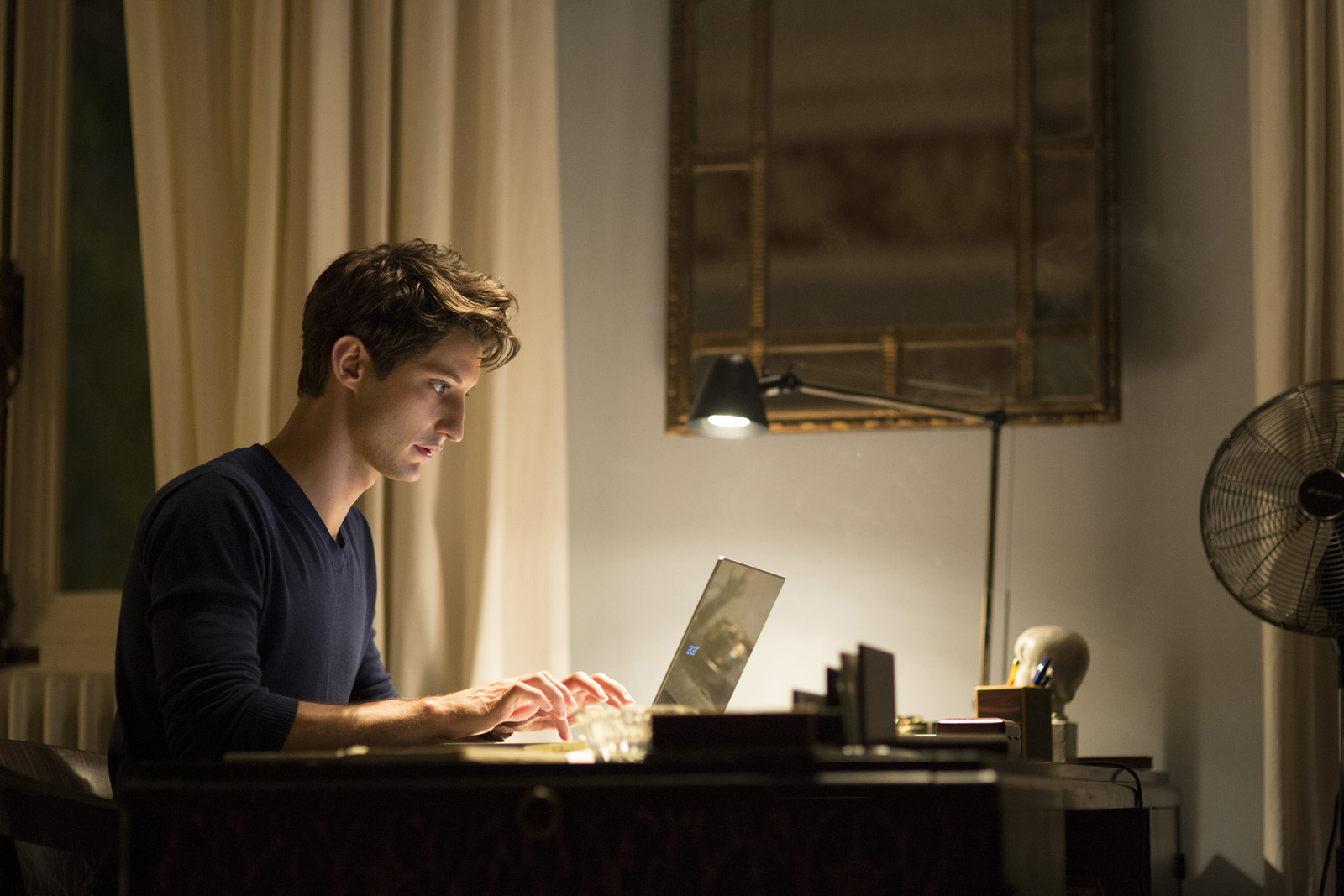

Critique : Un homme idéal

En cette fin de mars, avec Big Eyes et Un homme idéal, les imposteurs du monde artistique battent décidément leur plein. Et la sortie du film de Yann Gozlan la semaine où l'un des auteurs les plus acclamés de la rentrée littéraire (Eric Reinhardt) est justement accusé d'atteinte à la vie privée et de contrefaçon pour son roman (L'Amour et les Forêts) tombe vraiment à pic pour compléter le tableau. Un homme idéal porte à l'écran un parfait imposteur du monde des lettres. Cet imposteur, c'est Pierre Niney qui l'interprète, celui-là même dont on avait reconnu le talent pour incarner un génie de la mode (authentique, celui-ci) dans le Yves Saint Laurent de Jalil Lespert. Dans Un homme idéal, on dirait plutôt de Pierre Niney qu'il se glisse dans la peau de caméléon d'un homme qui, se donnant pour un écrivain talentueux, accomplit lui-même une performance d'acteur.

Critique : Le Diable à trois

Le « Cinéma bis », cycle permanent de la Cinémathèque Française où une semaine sur deux ou trois presque tous les habitués de l’auguste institution se rassemblent pour écouter religieusement leur gourou, le directeur de la programmation Jean-François Rauger, avant de déguster un double programme de films de genre, contient parfois de bonnes surprises. Entre des navets de série Z, qui correspondent parfaitement à l’ambition de cet incontournable rendez-vous du vendredi soir de présenter des films « bizarres, fantastiques, d’horreur ou érotiques », des policiers italiens aux demoiselles dénudées et des aventures basiques qui ont dû bercer l’enfance ou l’adolescence cinéphile des spectateurs présents, pratiquement sans exception d’un certain âge, on y trouve de temps en temps des films soi-disant normaux, qu’on aurait presque tendance à qualifier comme trop sages et conventionnels pour satisfaire le goût pour la démesure et l’éclate jouissive qui y fait appel aux bas instincts du public. Ce fut le cas de ce thriller de la fin des années 1960, malicieux et machiavélique, quoique pas assez vicieux pour transcender une machination scénaristique que de nombreuses variations sur le même thème ont depuis rendu quelque peu transparente.

Critique : Hacker

Lisse, froid et stylisé, l’univers fictif que Michael Mann évoque dans ses films s’apparente de plus en plus au monde réel. Quelle déception alors, que le réalisateur rate son rendez-vous avec la modernité ! Cette histoire décousue sur la cybercriminalité est ainsi tout à fait dans l’air du temps. Et pourtant, elle risque constamment de louper sa cible. Dans une société déshumanisée, le regard analytique de Michael Mann, sans autres états d’âme qu’une vague nostalgie de l’esthétique clinquante des années 1980, aurait facilement pu trouver sa place. Grâce à sa lucidité quant à la vacuité des échanges matériels et affectifs au 21ème siècle, Mann était parfaitement positionné pour créer l’œuvre filmique ultime sur notre époque et sa transition vers l’ère numérique. Hélas, Hacker est tout sauf un film visionnaire, puisqu’il a davantage tendance à ressembler à un simulacre du style de Mann qu’à une nouvelle étape décisive dans sa filmographie, jusque là pour le moins fascinante.

Critique : Peppermint frappé

La réputation de Carlos Saura comme l’un des plus importants cinéastes espagnols ne repose nullement sur ses documentaires musicaux récents. Avant de se reconvertir en ambassadeur besogneux des cultures du monde, le réalisateur avait su s’imposer grâce à un début de carrière fulgurant. Sa collaboration avec Geraldine Chaplin à la fin des années 1960 et au début de la décennie suivante s’était en effet soldée par quelques films remarquables, qui avaient permis à l’actrice de sortir de l’ombre de son père et à son pygmalion de donner un nouveau souffle à une cinématographie nationale plutôt mal en point à la fin du règne franquiste. Cette histoire lourde de fantasmes, de frustrations et de jalousies constitue ainsi une passerelle assez prodigieuse entre ses influences directes – puisqu’elle est dédiée au maître de la transgression Luis Buñuel – et les films qui allaient à leur tour s’en inspirer, comme les derniers thrillers malsains de Pedro Almodovar.

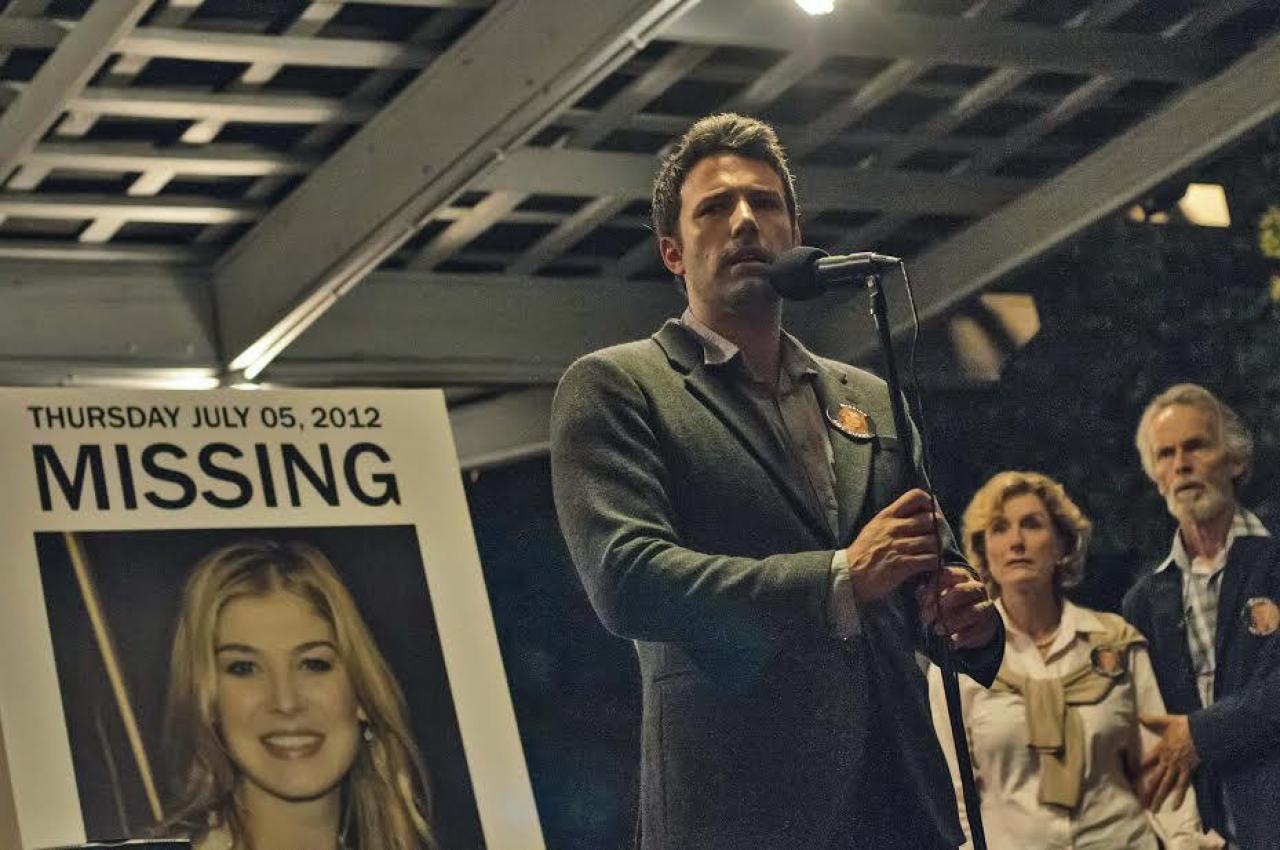

Test DVD : Gone Girl

Pendant près de 2 heures 1/2, on se surprend à ne pas vouloir perdre une miette de ce film. En plus, on peut le revoir dans son intégralité, avec, sur chaque scène, en VO sous-titrée, les commentaires audio du réalisateur.

Critique : Carole / Le Venin de la peur

Plusieurs titres français pour ce giallo de Lucio Fulci, l’un des maîtres transalpins du genre : Carole (c’est sobre), Le Venin de la peur (déjà plus imagé) et Les Salopes vont en enfer (plus typé). Qui a tué la voisine de Carol, une superbe blonde pas farouche qui organisait des orgies ? L’enquête va s’avérer tortueuse avec les errements mentaux de Carol qui a vu en rêve le meurtre qui s’est précisément déroulé comme elle l’a raconté à son psychiatre, jusqu’à la présence de deux hippies défoncés aux substances hallucinogènes.

Critique : La Maison des Ombres – Festival de Gérardmer 2012

Le cinéma de maison hantée est un genre bien trop balisé pour séduire vraiment, à de rares exceptions prêts comme les films de Robert Wise (La Maison du diable) ou Stuart Rosenberg (Amityville, la maison du diable). Ce premier long-métrage de l'anglais Nick Murphy est hélas une réelle déception au fond terriblement prévisible...

Critique : Pitfall

Lizabeth Scott entraîne deux autres grands noms du film noir, Dick Powell et Raymond Burr, dans une intrigue tragique. Les dialogues de William Bowers, toujours aussi finement ciselés, révèlent leurs failles bien humaines, et accompagnent un suspense sans faille

Critique : La Tigresse

Ce film noir est l'un des quelques joyaux de la belle carrière de Lizabeth Scott dans le film noir. Soutenue par de belles performances d'Arthur Kennedy et Dan Duryea, elle brille dans l'un de ses plus beaux rôles.

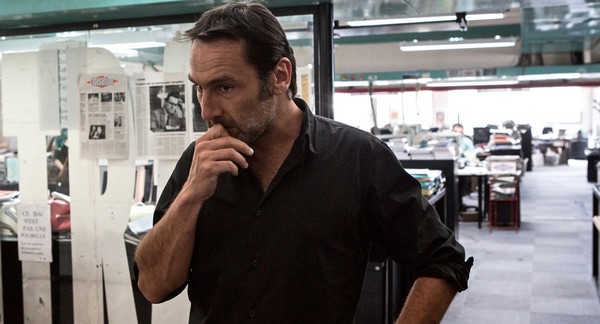

Critique : L’Enquête

Plus que toute autre chose, c’est l’argent qui fait tourner le monde. L’inflation des sommes a beau banaliser le pouvoir intrinsèquement lié au fric, avec des millions, voire des milliards empruntés ou dépensés sans compter à travers le monde, il ne reste pas moins vrai que les riches façonnent ce dernier selon leurs désirs plus ou moins avouables. En dépit d’une recrudescence récente de documentaires économiques, comme l’excellent Master of the Universe de Marc Bauder, sorti il y a deux mois, le cinéma éprouve le plus grand mal à représenter ce facteur d’influence plutôt abstrait autrement qu’en l’incluant dans une opposition platement manichéenne entre les pauvres justes et les riches corrompus. Par où et comment les pactoles mirobolants transitent, cela constitue un sujet bien trop complexe et pas assez intriguant pour qu’un film de fiction s’en préoccupe. Avec son troisième long-métrage, le réalisateur Vincent Garenq s’y essaie quand même, en s’appuyant avec un certain succès sur l’affaire notoire Clearstream, depuis un point de vue journalistique.