À l’occasion de notre troisième visite sur la Potsdamer Platz, un constat s’impose : le projet du Festival de Berlin (dans la sélection officielle en particulier) est clairement de se faire le relais de l’état du monde tel qu’il existe ou a existé et existera encore. Selon la majorité des auteurs invités, la monstruosité de l’humanité est une constante, ce dont témoigne la sélection du directeur artistique Dieter Kosslick avec plus ou moins d’optimisme dans le futur, plus ou moins de légèreté dans son traitement d’événements historiques récents ou anciens, dans les représentations de personnages ayant réellement existé et dont la souffrance reflète celle de leur temps d’abord, du notre ensuite. La vie est un éternel recommencement et la compétition le reflète, avec une audace réelle dans le choix des œuvres, certaines étant à la limite de l’expérimental ou de l’abstraction narrative, et avec des films d’animation et des documentaires, ce qui n’est pas si courant dans les grands festivals de cinéma.

Dans certains cas, la mayonnaise ne prend pas, souvent la faute à un scénario qui se perd en route et à un réalisateur qui se repose sur sa capacité à faire de belles images. Ou quand le formalisme est en lutte avec le maniérisme, et que ce dernier prend le pouvoir. Après une compétition un peu décevante l’an dernier, le niveau était clairement plus relevé cette année malgré ces quelques œuvres qui ne tenaient pas toutes leurs promesses de départ, se perdant au détour des voies empruntées. Mais même les films ratés ou seulement décevants ont su nous happer par des moments de grâce dans la mise en scène, un engagement d’auteur affirmé (oui, je pense à toi, Lav Diaz) et/ou des interprétations fortes.

Un état du monde…

La violence contre les femmes, sujet numéro un de ces derniers mois (enfin, a-t-on envie de dire) «grâce» à Harvey Weinstein, ou plutôt à celles et ceux qui ont brisé le silence, se retrouve dans plusieurs films de la sélection officielle. Ainsi, la présence conjointe de Damsel des frères David et Nathan Zellner (en compétition) et Unsane de Steven Soderbergh (hors-compétition) prouve que le travail de sélection effectué par Kosslick est d’une cohérence assez fulgurante. «Programmer, c’est écrire», ai-je lu récemment (si quelqu’un retrouve la source, je l’en remercie d’avance) et il n’est pas loin d’être un auteur à part entière grâce à sa ligne éditoriale. Tisser des passerelles entre les films présentés sans forcément que ce soit appuyé est un des aspects les plus intéressants chez ceux qui exercent cette noble activité.

Notre grand coup de coeur de cette édition restera le film russe Dovlatov, à moins d’une surprise parmi les quatre films non vus, programmés après le départ de la Team CritiqueFilm : In the Aisles de Thomas Stuber (Allemagne), Museo d’Alonso Ruizpalacios (Mexique) et les deux films pré cités. Alexey German Jr dresse le portrait de son compatriote, l’écrivain Sergueï Dovlatov, romancier trentenaire à l’époque où se déroule le film, en 1971. Après la relative ouverture des années 60, la dure réalité du régime soviétique s’est rappelée à ses concitoyens, comme le rappelle cette œuvre sur la capacité à résister face à l’oppression. Dovlatov est interprété avec malice par Milan Maric, ses saillies ironiques démontrant un esprit d’une acuité profonde et une volonté de ne pas se laisser museler. Jamais il ne renonce à dire ouvertement ce qu’il pense à ceux qui veulent le faire taire, jamais il ne renonce à écrire même si ses textes ne sont pas publiés. Son destin fut brisé, son esprit jamais, malgré les humiliations, malgré les empêchements, malgré les invitations à écrire sur l’Antiquité, «cette époque où tout était si simple». Ce qui est dit de cette époque pas si lointaine est hélas toujours d’actualité. L’universalité de son propos est l’une de ses multiples richesses. La mise en scène d’Alexey German Jr est précise sans être ostentatoire, notamment dans les scènes de discussion en groupe ou des mouvements dans des espaces fermés et asphyxiants, à l’image de ces kommunalka, appartements partagés par plusieurs familles au détriment de toute intimité. Même chez soi, la parole est observée par une tierce personne. On tape sur les murs pour faire taire ceux qui parlent trop fort, un exemple concret mais aussi un symbole de l’encouragement au silence. La beauté des cadres est sidérante et le film possède un souffle exaltant et, cerise sur la gâteau, donne envie de découvrir l’oeuvre d’un écrivain méconnu chez nous. «Nous existons et existerons encore», phrase de conclusion qui invite à ne pas baisser les bras, malgré les lourdes conséquences.

L’Île des chiens de Wes Anderson est l’autre grand film de la compétition (voir critique de Tobias). Entre parabole sur la persécution et récit d’aventures au premier degré, il peut espérer être un de ces rares longs-métrages d’animation à être honoré dans un des plus grands festivals de cinéma. Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki a reçu l’Ours d’or en 2001 et il ferait un beau successeur.

Après le magistral Death in the land of Encantos qui nous avait marqué en 2015, on attendait impatiemment le nouveau cru de Lav Diaz, court-métrage de «seulement» quatre heures contre les neuf de ce précédent titre et les huit de A Lullaby to the Sorrowful Mystery, Prix Alfred-Bauer 2016 (remis annuellement à un film «qui ouvre de nouvelles perspectives dans l’art cinématographique ou offre une vision esthétique novatrice et singulière»). Ce même trophée pourrait lui revenir cette année avec Season of the devil, drame musical particulier sur la dictature du président Marcos situé en 1979 dans un petit village. Quelques soldats zélés, obéissant à un chef à deux visages, font régner la terreur en exerçant des pressions constantes et en entonnant des litanies de «la, la, la» dont la simple évocation suffit à donner de grands frissons. La durée oppressante agit sur l’esprit du spectateur mais c’est un procédé qui a ses limites, l’ennui prenant le pas assez rapidement malgré la force de la dénonciation. Lav Diaz rend un hommage sincère à des victimes dont il fut proche, mais ne nous permet pas de comprendre posément un drame historique bien méconnu.

Dire l’indicible, montrer l’immontrable ?

Est-il utile et important de reconstituer un drame aussi tragique et historique que le massacre perpétré sur l’île d’Utøya en Norvège le 22 juillet 2011 ? Un homme seul, lourdement armé, a exécuté 69 personnes. Nous ne citerons pas son nom, le film ne le faisant pas, comme un refus évident de le laisser exister au détriment des victimes dont nous ne connaissons pas plus l’identité, les personnages étant fictifs, mais imaginés d’après des témoignages de rescapés. En occultant totalement son message (confus et haineux) du coupable, Erik Poppe prend leur parti. On suit, en temps réel et en plan unique, Kaja, 19 ans, l’une des militantes de la Ligue des jeunes travaillistes durant 72 minutes qui débutent un peu avant les premiers tirs qu’elle entend au loin. Jamais on n’en saura plus qu’elle. Certains éléments de dramatisation interrogent.

Pourquoi mêler images d’archives et images inédites de contextualisation (de fiction, donc) dans le prologue qui montre la première partie du massacre, ces explosions qui ont frappé Oslo et coûté la vie à huit personnes, permettant à l’auteur de l’attentat de semer la confusion et de disposer de temps pour tuer et tuer encore sur l’île ? La mise en scène est impressionnante, construite autour des réflexions qui hantent les cibles, évoquant Le Fils de Saul de Laszlo Nemes dans cette volonté de suivre sans faille un personnage piégé dans une histoire plus grande que lui. La peur de faire le mauvais choix qui leur coûtera la vie est constante. Le principe de reconstitution en immersion est forcément gênant, car il joue avec le ressenti sensoriel du spectateur. Certes, il évite la construction chorale et les points de vus épars mais Erik Poppe n’évite pas pour autant des moments de gêne, dont la lente agonie d’une blessée. La première phrase que Kaja prononce («Vous ne comprendrez jamais, écoutez-moi, c’est important d’être là») semble interroger le spectateur sur sa place à ses côtés avant de révéler sa vraie nature. Par ce procédé, Erik Poppe accepte ce questionnement sur la légitimité de son projet et y répond, sans s’exonérer des multiples questionnements.

Portraits de femmes

Une nouvelle fois à Berlin, le jury ne manquera pas de choix pour décerner un prix d’interprétation féminine. C’est une multitude de portraits de femmes qui nous fut proposée. Commençons par un grand tour de force que l’on aurait cru impossible, celui de redonner vie à un mythe du cinéma, Romy Schneider. Dans Trois jours à Quiberon, Emily Atef revient sur sa dernière grande interview accordée au journal allemand Stern alors qu’elle était en cure pour lutter contre sa dépendance à l’alcool et aux calmants et préparait La Passante du Sans-souci qui restera son dernier film. Adoptée par la France en grande partie grâce à Alain Delon, son partenaire dans La Piscine et par Claude Sautet qui lui a donné ses plus beaux rôles, elle n’a pas vraiment été autorisée à se défaire de son éternelle image de jeune fille trop pure de Sissi dans son pays natal, l’Allemagne. Grâce à l’actrice Marie Bäumer, soutenue par un noir et blanc délicat qui permet de faciliter l’identification, elle existe un peu à nouveau, un pari qui n’était pas gagné d’avance. Cerise sur le gâteau, le scénario permet à ses trois partenaires qui jouent l’amie d’enfance, le photographe qui a facilité l’interview et le journaliste aux questions tendancieuses d’exister et de donner plus de crédibilité et de profondeur à ce beau portrait.

Dans The Real Estate de Axel Petersén et Måns Månsson, Léonore Ekstrand est une sexagénaire aux prises avec l’héritage de son père qui vient de disparaître. La gestion très particulière d’un immeuble par le fils de son demi-frère lui complique la tâche pour le revendre. À l’instar de Good Time des frères Safdie, la désorientation du protagoniste central est soutenue par une mise en scène ultra stylisée avec cadres pointus et une bande son sensorielle techno signée Tom Skinner, Louis Zapatilla, Axel Boman et Don Bennechi. Le film à l’esthétique la plus marquante cette année, ce qui l’inscrit dans les pas des très remarqués Crosscurrent en 2016 et Colo en 2017. Le scénario n’est hélas pas foncièrement original mais quelques envolées surprennent dans le parcours de cette mini Rambette qui prouve que la vie ne s’arrête pas à soixante ans.

Andrea Berntzen est notre point d’entrée sur l’île d’Utøya et si le film est avant tout une expérience de mise en scène, elle est celle qui permet (ou non, selon le ressenti du film) d’être impliqué émotionnellement au coeur du massacre. Si on ne croit pas en elle, on ne croit pas au film, au-delà d’accepter le projet de départ du film qui suscite, comme on l’évoquait plus haut, des interrogations légitimes. Ana Brun dans Las herederas de Marcelo Martinessi est une femme qui apprend à se libérer de sa vie alors que sa compagne est incarcérée pour de sombres histoires financières. Rien de bien nouveau non plus sous le soleil, mais une réelle sensibilité qui pourrait toucher le jury.

Signalons au passage les deux mères incarnées par Valeria Golino et Alba Rohrwacher (oh, le casting original pour un film italien) dans le très convenu Figlia mia de Laura Bispuri et difficile de s’enthousiasmer également pour Isabelle Huppert dans Eva de Benoît Jacquot, nouvelle adaptation d’un roman de James Hadley Chase déjà adapté par Joseph Losey avec Jeanne Moreau dans le rôle-titre. On lui doit les rares moments d’humanité de ce film désincarnée en call girl blasée déterminée coûte que coûte à aider son homme en prison. Elle est manifestement dans un autre film que Gaspard Ulliel, (non) écrivain en panne d’inspiration qui espère la manipuler mais n’en a pas la capacité…

Et les hommes dans tout ça ?

Un jury facétieux pourrait primer Mia Wasikowska, la Damsel peut-être in distress des frères Zellner pour leur western pochade mais quitte à primer un acteur pour ce film qui ne tient pas au-delà des retrouvailles, Robert Pattinson serait un meilleur candidat. Il est parfait de débilité et de monstruosité ordinaire dans Damsel. Dommage que la blague s’éternise et finisse par lasser. Plus sérieusement, côté masculin, Milan Maric dans le film russe se distingue le plus nettement. Il restera la figure masculine de cette édition et honorer quelqu’un d’autre semblerait être une immense erreur malgré quelques autres belles interprétations.

Son principal rival est Joaquin Phoenix pour son interprétation du cartoonist John Callahan dans Don’t worry, he won’t get far on foot de Gus van Sant, dans lequel on remarque également un étonnant Jonah Hill qui s’est radicalement transformé pour ce rôle. À défaut d’être primés ici, ils peuvent espérer monter enfin sur la scène des Oscars l’année prochaine. Comme ceux consacrés à Dovaltov et Romy Schneider, ce troisième biopic de la compétition évite les écueils de la structure prévisible de ce genre formaté, même s’il est le plus classique. Gus Van Sant reste l’un des cinéastes les plus surprenants de sa génération, capable d’un film à l’autre d’alterner expériences formelles et formes plus traditionnelles. Le voir d’ailleurs en compétition la même année qu’Utoya qui évoque à plusieurs titres Elephant, sa Palme d’or de 2003, est un hasard qu’on a envie de qualifier de cosmique (et pourquoi pas, d’ailleurs ?).

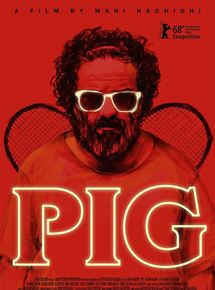

Autre acteur à avoir marqué les esprits, Hasan Majuni dans Pig de Mani Haghighi. Il incarne un cinéaste iranien blacklisté qui ne peut plus travailler et rumine sa colère alors que ses collègues sont assassinés les uns après les autres. Il est assez savoureux de constater qu’il est plus jaloux de ne pas être lui-même la cible de ce mystérieux tueur en série que réellement inquiet d’être tué. Mani Haghighi dénonce les atteintes à la liberté dans son pays sur le ton de la comédie burlesque. Certes, ça change un peu mais les excès (notamment gore) de sa farce finissent par nous épuiser.  Dommage, car la satire est particulièrement rugueuse et on n’ose imaginer les réactions des autorités iraniennes lorsqu’elles la découvriront. Leila Hatami, elle-même primée à Berlin avec ses partenaires de Une Séparation en 2011, sort de l’univers plus sage et formaté d’Asghar Farhadi tout en conservant une dignité au milieu du chaos. La multitude de personnages secondaires campés, l’ouverture audacieuse (drôle et cinglante) avec les adolescentes voilées et la charge en font également un candidat de premier plan pour le prix du scénario, car malgré ses faiblesses, il a au moins le mérite de surprendre et d’amuser.

Dommage, car la satire est particulièrement rugueuse et on n’ose imaginer les réactions des autorités iraniennes lorsqu’elles la découvriront. Leila Hatami, elle-même primée à Berlin avec ses partenaires de Une Séparation en 2011, sort de l’univers plus sage et formaté d’Asghar Farhadi tout en conservant une dignité au milieu du chaos. La multitude de personnages secondaires campés, l’ouverture audacieuse (drôle et cinglante) avec les adolescentes voilées et la charge en font également un candidat de premier plan pour le prix du scénario, car malgré ses faiblesses, il a au moins le mérite de surprendre et d’amuser.

Enfin, Berlin ne serait pas Berlin sans son nanar allemand. Après Seul dans Berlin de Vincent Perez en 2016 puis Retour à Montauk de Volker Schlöndorff l’an dernier, le trophée revient à Christian Petzold avec Transit, insupportable récit dystopique qui commence comme une métaphore de la situation des réfugiés aujourd’hui et vire au triangle amoureux déplacé avec une Paula Beer bien mal servie. Pas loin d’être obscène…

Passons rapidement sur La Prière de Cédric Kahn qui pêche par une absence de point de vue sur cette histoire de communauté catholique à la campagne qui accueille des jeunes accrocs à la drogue pour les accompagner vers la rédemption. La guérison par la prière plutôt que par un accompagnement plus sérieux n’est pas vraiment remise en question par le réalisateur qui reste comme absent et bien trop respectueux de ces grenouilles de bénitier moralisatrices. Le film a le mérite néanmoins d’être réalisé avec un vrai sens du cinéma. Enfin, Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot de Philip Gröning est la chronique (de trois heures !) d’une errance bucolique de deux jumeaux, un frère et une sœur. La première partie capte bien l’indolence de cet âge mais la dérive criminelle dans la dernière heure est bien pénible. Le chef-op est doué, reconnaissons-lui cela, mais le regard sur la gémellité accumule les poncifs et les clichés qui finissent par être désespérants à la longue, alors que le sujet est loin d’être inintéressant, David Cronenberg l’a prouvé avec Faux Semblants.

En bref, notre pronostic

- Ours d’or : Isle of Dogs de Wes Anderson

- Ours d’argent – Grand prix du jury : Dovlatov d’Alexey German Jr

- Ours d’argent de la mise en scène : Erik Poppe (Utøya, 22 juillet 2011)

- Prix Alfred-Bauer : The Real Estate de Axel Petersén et Måns Månsson

- Ours d’argent de la meilleure contribution artistique : Season of the Devil de Lav Diaz

- Prix d’interprétation masculine : Milan Maric (Dovlatov) ou Joaquin Phoenix (Don’t worry, he won’t get far on foot)

- Prix d’interprétation féminine : Marie Bäumer (Trois jours à Quiberon)

- Prix du scénario : Pig de Mani Haghighi

Précisons par ailleurs que nous n’avons pas pu voir In den Gängen de Thomas Stuber, Museo du mexicain Alonso Ruizpalacios, avec Gael García Bernal, Touch Me Not de la roumaine Adina Pintilie et Mug de Małgorzata Szumowska. Avec notre chance usuelle (remember Seule sur la plage la nuit l’an dernier…), ils devraient figurer au palmarès…

https://vimeo.com/254826903

https://youtu.be/1M9GqJTBhuk

https://youtu.be/L6t07LFf5hQ

https://vimeo.com/255812647