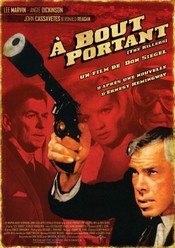

Etats-Unis, 1964

Titre original : The Killers

Réalisateur : Don Siegel

Scénario : Gene L. Coon, d’après une histoire de Ernest Hemingway

Acteurs : Lee Marvin, Angie Dickinson, John Cassavetes, Ronald Reagan

Distribution : Ciné Sorbonne

Durée : 1h35

Genre : Gangster

Date de sortie : 15 avril 2015 (reprise)

Note : 4/5

Si Douglas Sirk, le maître du mélodrame stylisé, s’était un jour abaissé à tourner un film de gangster, celui-ci aurait probablement ressemblé à cette adaptation d’une nouvelle de Ernest Hemingway. Au détail près que la sensibilité de Don Siegel est beaucoup plus virile que celle de Sirk et que, par conséquent, A bout portant reste un film de genre majeur, poignant et en même temps pleinement conscient de la surenchère dramatique dans laquelle il s’engage avec bravoure. Ses personnages sont en quête d’une vérité qui se dérobe à leur emprise, au fur et à mesure qu’ils progressent vers l’origine de la mélancolie profonde qui surplombe le film dans son ensemble. A la fin de ce récit à tiroirs magistral, il n’y a que la mort ou, pire encore, le mensonge existentiel de l’amour impossible auquel chaque homme devra faire face pour survivre tant bien que mal.

Synopsis : Le tueur à gages Charlie Strom et son assistant Lee s’introduisent dans une école pour non-voyants, à la recherche d’un certain Johnny North. Ils l’y trouvent en train de donner un cours de mécanique et l’exécutent froidement. Alors que les assassins quittent tranquillement la ville, sans être inquiétés par la police, Charlie se demande pourquoi la victime n’avait entrepris aucune tentative de fuite, bien qu’elle ait été avertie de la venue de ses bourreaux. De même, le prix payé pour ce contrat paraît excessif aux yeux de ce vieux tueur professionnel. Il décide alors d’en savoir plus sur Johnny North, un ancien coureur d’auto qui était tombé sous le charme de la sulfureuse Sheila Farr.

L’insoutenable pesanteur de l’être

Ce n’est pas tant le cachet littéraire qui confère un air de tragédie mi-suprême, mi-triviale à ce film, que la maîtrise incroyable avec laquelle la mise en scène y agence une descente aux enfers étonnamment jouissive. Pour ce faire, elle joue adroitement sur les deux tableaux de l’évocation biographique d’un destin brisé, ainsi que sur celui, étrangement complémentaire, d’un deuxième contrat officieux, plus sanglant et juteux encore que le premier. Il serait peut-être exagéré d’interpréter la démarche intéressée des deux tueurs comme une version pervertie du rêve américain, selon lequel tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, à savoir en premier lieu l’enrichissement personnel peu importe les conséquences. Mais ce grain de sable dans le mécanisme parfaitement huilé d’un cynisme redoutable – la possibilité d’assassiner n’importe qui à condition d’y mettre le prix adéquat – remplit merveilleusement son rôle dans le contexte d’une curieuse chasse à l’homme d’ores et déjà mort. Le zèle de Charlie et Lee est ainsi mis au service de l’évocation presque épique d’une malheureuse histoire d’amour, dont les trois chapitres ne se contredisent point. Ils dressent au contraire le portrait d’une trahison machiavélique, voire trop malveillante pour que quiconque puisse y échapper en fin de compte.

Le vilain président

Le récit de ce petit chef-d’œuvre de Don Siegel se distingue en effet par sa capacité à mélanger la nature désabusée de l’intrigue de fond et une certaine désinvolture par laquelle le duo de tueurs trop curieux se démarque. Face au héros tragique interprété par John Cassavetes, Lee Marvin et son acolyte Clu Gulager fonctionnent comme des trublions, qui prendraient la responsabilité d’agir en tant que justiciers implacables, si seulement ils employaient des méthodes moins barbares pour extraire les informations utiles de leurs interlocuteurs récalcitrants. En fait, la plupart des personnages sont corrompus jusqu’à l’os, même la figure paternelle du mécanicien, qui ne pense qu’à l’argent que son poulain rapporterait en cas de victoire lors de la course à l’issue fatidique. Forcément, cette cupidité mène d’abord au désespoir, puis à la mort, selon la logique nullement moralisatrice du scénario. Celui qui incarne le mieux ce pessimisme intrinsèque au film, et pourtant démenti à chaque plan par la vivacité renversante des couleurs, c’est le personnage que le futur président américain Ronald Reagan joue avec un flegme curieusement prémonitoire. Plutôt que de regretter que l’acteur ait mis un terme à sa carrière après ce film, a priori son meilleur, nous préférons y voir un signe annonciateur de la politique qu’il allait incarner par la suite, l’hypocrisie de son soi-disant humour en moins. En dépit des quelques qualités que l’Histoire a retenu de sa présidence, cette dernière se caractérise après tout par le même calcul cruel et inhumain que celui qui fait de son caïd reconverti en hommes d’affaires respectable un méchant hors pair.

Conclusion

Nous sommes si admiratifs devant ce film de genre pratiquement sans faux pas, que la longueur habituelle de nos critiques ne nous a même pas laissé le temps de nous extasier devant la classe inouïe de Angie Dickinson, une femme fatale tout à fait digne de prendre la relève de Ava Gardner dans l’original signé Robert Siodmak. Disons qu’elle peut s’enorgueillir d’être à la pointe de l’excellence dans un film pourtant pas avare en morceaux de bravoure. Or, le plus grand compliment que l’on puisse faire à A bout portant, ce serait qu’il ne cherche jamais à épater le spectateur, mais qu’il y parvient grâce à une subtilité charnue dont seul Don Siegel détient le secret !

#TopDvdBluRay Critique Critique : A bout portant (Don Siegel) http://t.co/f29QJfpcin – V… http://t.co/sddYSMNXO6 http://t.co/a1H4sxfw8E

Critique : A bout portant (Don Siegel): Si Douglas Sirk, le maître du mélodrame stylisé, s’était un jour abais… http://t.co/t2oy4ikYg7