Dans le cinéma tunisien contemporain, comme dans le cinéma en général, les lieux qui servent de décor constituent le premier outil cinématographique qui attire l’attention, dès le premier contact avec le film. Selon la façon spécifique dont le réalisateur traite son décor, on peut préjuger de la réussite ou non de son film.

D’une façon générale, il y a deux sortes de lieux au cinéma : intérieurs et extérieurs. Dans plusieurs films tunisiens, nous observons souvent un conflit clair entre un ensemble de lieux qui se croisent, suivant les scènes et l’emplacement des personnages.

A – La ville : un espace de conflit social funeste

En nous référant à un ensemble de films tunisiens, nous remarquons que la plupart des films sont tournés en ville, soit dans des villes côtières soit dans des villes à l’intérieur des terres. Dans le cinéma tunisien d’aujourd’hui, le premier contact du public avec le film qu’il regarde, parfois même dès le générique, c’est l’espace, le lieu qui en constitue le décor. Or on constate que la plupart des scènes filmées ont pour cadre les quartiers populaires des grandes villes tunisiennes. C’est parfois l’occasion, pour le public, de découvrir un site, une architecture ; ce qui, accessoirement, est susceptible d’encourager le tourisme vers ces villes.

Les villes et quartiers urbains choisis comme lieux de tournage des films tunisiens contemporains sont de plusieurs catégories.

1 – Les quartiers populaires pauvres : foyers de délinquance

Les décors situant l’action dans des quartiers populaires pauvres sont ceux que l’on trouve le plus fréquemment dans le cinéma tunisien actuel. Ils sont plus proches du vécu quotidien des personnages mis en scène, et plus propices à l’évocation des questions posées. Ces quartiers sont aussi les lieux où l’on rencontre le plus grand nombre de témoins prompts à s’exprimer pour parler de leurs vies et faire part de leurs points de vue, même si le cinéaste utilise son film pour véhiculer son propre point de vue et son message.

A cet égard, le documentaire de Nejib Belkadhi sur un tournage de Moncef Kaḥloucha, où la caméra se promène librement dans l’un des plus vastes quartiers populaires de la ville côtière de Sousse (Kazmat), est le plus représentatif. Il en est de même avec Making Off de Nouri Bouzid, dans lequel le cinéaste suit les pas d’un danseur amateur venu du bidonville et où les rendez-vous clandestins avec sa bien-aimée ont souvent lieu dans les vieilles maisons abandonnées de la kherba. Dans ce film c’est la médiocrité de sa condition, puissamment symbolisée par l’image du lieu calamiteux où il évolue, qui pousse le héros à se rebeller contre tout ce qui l’entoure. Ainsi, Nouri Bouzid utilise magistralement les lieux qu’il filme pour sensibiliser le public aux problèmes d’une jeunesse que des conditions de vie très dures poussent à de dangereuses dérives.

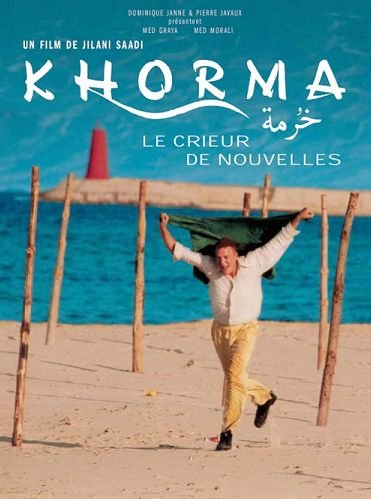

Dans Khorma, de Jilani Sa’di, le décor s’assombrit encore ; la caméra du cinéaste suit le héros pas à pas dans les rues de Bizerte à l’architecture andalouse, et l’altération des lieux s’amplifie au fur et à mesure de la gradation de l’intensité des scènes. Dans Tendresse du loup, c’est au cœur des quartiers populaire de Tunis que Jilani Sa’di promène sa caméra pour filmer de loin ce jeune homme impuissant à sauver sa voisine et contraint à ravaler sa fierté.

Dans Khorma comme dans Tendresse du loup, à Bizerte comme à Tunis, les logements sont agglutinés les uns aux autres, à l’image des problèmes sociaux qui s’accumulent. Les rues sont si étroites que parfois les voitures ne peuvent même pas passer. Tels sont les éléments de décor dont se sert le réalisateur pour exprimer, à travers la vision de cette inextricable topographie des quartiers populaires, les inextricables tourmentes des destins de ses personnages. Dans le vieil appartement où le jeune Khorma vit avec son père adoptif, les couches de peinture superposées sur les murs s’effritent sous l’effet de l’humidité : l’image de ces immeubles insalubres dans ces quartiers très anciens constitue un élément cinématographique qui vient renforcer le propos porté par le scénario.

Dans ces villes où l’agitation perdure jusqu’aux dernières heures de la nuit et qui se retrouvent en effervescence dès les premières lueurs de l’aube, chaque mur des quartiers populaires filmés reflète les états d’âme des personnages.

Dans Khorma comme dans Tendresse du loup, l’éclairage a toute son importance : luminosité dans Khorma ; obscurité qui, dans Tendresse du loup, traduit parfois la peur. Quand tombe la nuit sur la ville et que les magasins ferment leurs portes, les rues sombres et silencieuses deviennent terrains de chasse pour les jeunes exclus. Ailleurs, dans les grandes artères animées de la ville, la circulation ne s’arrête pas.

Dans Making Off de Nouri Bouzid, l’éclairage des lieux où le héros Bahta rejoint sa bien-aimée joue un rôle semblable, de façon parfois plus évidente. Dans ce film, la caméra de Nouri Bouzid arpente la capitale dans tous les sens, comme avec méfiance, à la poursuite d’un groupe de danseurs amateurs qui s’exhibent ici et là, aux arrêts de trains ou dans les places publiques. Les quartiers filmés ne sont pas sans rappeler les bidonvilles du Brésil, où les intrications dans l’espace urbain dénotent la misère du peuple et un désordre social manifeste. Nouri Bouzid arrose sa « fleur du mal » – formulation ici empruntée à un titre de Baudelaire par référence à l’évocation poétique d’une réalité triviale – pour souligner le contraste entre un lieu ouvert et coloré de bonheur simple et un lieu obscur, fermé, relégué de la société.

Nouri Bouzid adopte le style documentaire pour sensibiliser son public à la réalité de cette simple ville : ses rues semées de poubelles abandonnées dans tous les coins, ses bâtiments vétustes et sales, la vie quotidienne de ses habitants…

« El kherba », la maison abandonnée où Bahta rejoint sa bien-aimée, est un espace de liberté pour ce jeune garçon qui, eu égard aux traditions, ne peut la rencontrer au grand jour et doit se cacher du regard des autres. Et pourtant elle est toujours exacte au rendez-vous. Le décor sombre de ce quartier populaire met en évidence l’univers hostile où évolue le jeune rebelle, héros égaré à la recherche d’un chemin incertain. La quête de Bahta dans ce lieu triste se passe de commentaires, et le silence de Nouri Bouzid, ici, vaut mille mots.

De la même façon, Jilani Sa’di fait évoluer ses héros – que ce soit Stoufa dans La tendresse du loup ou Khorma dans Khorma le crieur de nouvelles – dans des lieux où l’on voit qu’ils n’ont aucune chance, des caves tristes qui suintent l’exclusion sociale.

Mais il convient aussi de souligner la prédilection des réalisateurs tunisiens contemporains pour les décors des terrasses et des toits des quartiers populaires, comme dans L’enfant de la terrasse de Farid Boughdir ou dans Khorma de Jilani Sa’di. Dans Khorma par exemple, le jeune héros escalade les murs pour s’échapper à l’air libre et contempler d’en haut le vaste monde en écoutant ses chansons préférées.

Dans « Noce d’été » de Mokhtar La’jimi, on retrouve l’image des terrasses, où l’on dénombre les multitudes de paraboles qui encombrent les toits de Tunis. Dans Poupées d’argiles de Nouri Bouzid, le libre souffle du vent sur une terrasse s’oppose à l’atmosphère oppressante d’un immeuble vétuste où ne pénètre aucun rai de lumière. En bas il y a des poubelles partout, jamais débarrassées. Dans ce quartier très pauvre, toute velléité d’hygiène est abandonnée depuis longtemps, et la nuit les chats pullulent au milieu des ordures. Réduite à l’état d’esclave, seule la petite Rebeḥ nettoie.

Dans les films tunisiens contemporains, les quartiers populaires pauvres apparaissent souvent dès le générique des films, parfois dès les premières scènes. Mais on peut observer que les réalisateurs ont tendance à cacher la réalité du délabrement de ces lieux derrière l’exhibition de leur apparence architecturale, qui suscite l’intérêt des touristes pour leur valeur historique.

Nous pouvons aussi remarquer que dans la plupart des films dont les scènes se déroulent dans des quartiers populaires pauvres, la caméra se fixe dans des coins stratégiques pour filmer tout ce qui est en mouvement. Elle prend toujours son temps pour balayer du regard les éléments du paysage urbain : les fenêtres, les chambres, les meubles, les toits… Ainsi dans Poupées d’argiles, Nouri Bouzid filme le toit de l’appartement de Baba Ja’far d’une façon qui se passe de tout autre commentaire.

Dans ces quartiers populaires pauvres, les problèmes s’accumulent au point de susciter une attitude de rejet et de rébellion de la part des jeunes, qui sont attirés par l’image trop séduisante de l’univers occidental. Les cinéastes qui nous donnent à voir ces lieux noyés dans une perpétuelle agitation et une rumeur assommante mettent ainsi en évidence le quotidien insupportable qui pollue l’existence de ceux qui y vivent.

2 – Les quartiers modestes et la peur de la pauvreté

Moins misérables que les zones urbaines vétustes et délabrées évoquées, les quartiers modestes sont également présents dans le cinéma tunisien d’aujourd’hui, soit sous forme de clins d’œil cinématographiques ou de flash-back, soit pour servir de décor dans lequel se situe l’intrigue. Ils ont alors une fonction spécifique par rapport au sujet traité, pour mettre en évidence les valeurs sociales de personnages attachés aux traditions ancestrales de leur pays.

Dans Al Kutubiyya de Nawfel Saheb Ettâba’ par exemple, le cadre dans lequel se situe l’immeuble de l’héritier Tarek dégage une atmosphère plus paisible que dans Khorma ou Making Off. En filmant la netteté de ce lieu, le réalisateur illustre ainsi l’honorabilité de la famille de Tarek, et c’est peut-être pour en préserver l’image qu’il détourne son objectif du vieil appartement de sa mère lors de son départ pour deux semaines. Pour Aïcha, revenir sur ces lieux correspond à une façon intime de voir les choses dans leur simplicité, à travers un regard plein d’espoir.

Dans ce genre de quartiers règne un certain ordre, les lieux sont plus nets, les poubelles ne débordent pas d’ordures, et les conditions de vie y sont meilleures que dans les quartiers très déshérités. Les relations sociales y sont plus sereines que dans les quartiers où personnes ne veut prendre responsabilité. L’objectif zoome sur les personnages, parfois sans souci du cadrage, pour capter ce calme sur les visages et dans les discours, moins bruyants en dépit des hurlements de Leila qui finira par se maîtriser.

Dans La boîte magique de Ridha Béhi, deux sortes de lieux cohabitent, dont l’un appartient à la catégorie traitée ici, et un autre, plus chic et plus moderne, que nous évoquerons plus loin.

Pour évoquer sa vie d’enfance, incarnée dans le portrait du petit Raouf, Ridha Béhi filme un intérieur calme, propre et confortable, presque fermé hormis la grande porte de l’appartement, au début du film. Là évoluent le père, homme érudit, impeccablement vêtu et tout le temps occupé à ses affaires dans son joli bureau, et la mère, une charmante jeune femme moderne, bien coiffée, propre et calme, qui s’occupe bien de sa famille malgré le temps de guerre. Le quartier où le jeune Raouf a passé son enfance est un lieu très modeste, propre et calme, au cœur de la ville historique de Kairouan, avec ses monuments antiques et sa solide architecture. C’est ce contexte que Ridha Béhi décrit pour rendre compte de ce que fut sa jeunesse ; il dévoile sa façon de voir les choses, sa passion du cinéma, et ce que furent ses relations avec ses parents, son oncle, sa mère et ses amis… Habité par une population relativement peu nombreuse et discrète, il s’agit d’un lieu tranquille, malgré la présence d’un bordel non loin de la mosquée Okba au centre ville. Les rues ne sont pas surpeuplées, et rappellent le décor de Al Kutubiyya où la vie sociale s’organise dans le calme, et dont le réalisateur Nawfel Saḥeb Ettabaa, tout comme Ridha Béhi, semble vouloir souligner l’importance de l’instruction et de la lecture en particulier.

Dans Satin rouge de Raja Amari, le décor est celui d’un quartier de banlieue modeste également, mais plus proche des caractéristiques des quartiers populaires. C’est là que Lilia vient s’installer avec sa fille adolescente, après la mort de son mari. Elle y trouve plus de calme que dans le quartier d’où elle vient. Au pied de son immeuble, nul bruyant attroupement de jeunes comme on peut en trouver dans Khorma ou Tendresse du loup. Et le choix des lieux filmés par la réalisatrice n’est pas fortuit : ceux-ci dégagent une certaine sérénité en harmonie avec l’état d’esprit de Lilia, qui trouve là quelque soulagement après le traumatisme de son deuil. C’est un quartier presque vide, on y rencontre peu de voisins, hormis la voisine qui, connaissant le passé de Lilia, lui apporte son soutien.

Dans le cinéma tunisien moderne, les quartiers citadins modestes qui sont filmés dévoilent la situation sociale d’habitants moins tourmentés qu’ailleurs, moins bruyants, et où l’on ne s’épie pas les uns les autres. Ainsi Lilia, la jeune veuve, peut-elle s’échapper la nuit pour aller dans un cabaret sans craindre le regard des autres. Là encore, le choix du lieu en tant qu’outil cinématographique remplit toute sa fonction.

3- Les quartiers riches : un monde déconnecté des réalités quotidiennes

Loin du monde pollué par les voitures et assommé par le brouhaha tumultueux et en perpétuel mouvement d’une foule de passants et de vendeurs à la criée, le cadre de vie filmé par Mohamed Dammak dans La villa respire la richesse, le chic et la belle vie confortable.

C’est l’été, dans une banlieue ensoleillée de Tunis. Le jeune Hédi, qui ne rêve que de quitter le pays, doit cependant suivre sa famille pour un séjour dans un riche quartier résidentiel, où son père Houcine a accepté de garder la villa de son patron en l’absence de celui-ci.

La villa constitue l’un des meilleurs exemples de témoignages cinématographiques sur un milieu bourgeois où règne la corruption, dans la Tunisie moderne. A travers la représentation de ce lieu, le réalisateur dévoile un mode de vie très différent des univers des films de Jilani Sa’di et Nouri Bouzid. Le cadre bourgeois qui sert de décor contraste avec les personnages de Hédi et ses parents qui, d’origine modeste, ne sont là que temporairement, en observateurs. Hédi est choqué par la façon de vivre de la voisine Ramla, dont il est tombé amoureux : dans ce quartier huppé, Ramla organise des fêtes toutes les semaines avec ses amis. Pour Mohamed Dammak, jeune réalisateur peu connu en Tunisie, dépeindre cet univers est l’occasion de sortir le cinéma tunisien de son style classique pour mettre en cause une catégorie sociale uniquement soucieuse de richesse.

Dans Noce d’été, Mokhtar La’jimi filme des lieux qui appartiennent au même registre de l’argent. La préparation de l’appartement du jeune Hamid et la vie de luxe du voisin, son futur beau-père, témoignent des préoccupations de la bourgeoisie : dans ce film, c’est l’appât du gain qui marque les relations familiales, où personne ne fait confiance à personne, chacun ayant peur de perdre sa part d’héritage.

L’immeuble luxueux de la famille de Hamid et sa situation dans un quartier favorisé illustrent le mode de vie d’un milieu social aisé, où l’on n’a pas à faire face à des problèmes financiers. Dans le cinéma tunisien contemporain, ce type de lieux est souvent en lien étroit avec des thèmes tels que l’héritage, l’investissement, les affaires commerciales…

De même, à travers la peinture de ces lieux transparaît l’instabilité familiale d’une catégorie sociale qui se réunit rarement autour de la même table, plus préoccupée de réussite financière que de chaleur affective : un univers totalement opposé à celui des habitants des quartiers pauvres, où le chômage et la délinquance tue les rêves et interdit tout espoir d’aller de l’avant.

En soulignant l’opulence des lieux qu’il filme ainsi, le réalisateur formule en langage cinématographique une vive critique d’une catégorie sociale retirée bien à l’abri dans sa tour d’ivoire, à l’écart de ceux « qui marchent encore à pieds ». On a là un message à valeur universelle, qui vise à dénoncer, par la seule force de suggestion de l’image d’un lieu, l’égoïsme des nantis qui ne pensent qu’à leurs intérêts personnels et à bien profiter des avantages de leur condition de privilégiés : la belle vie, la fête, les vacances…

La famille du jeune Hédi n’est que témoin de ce qui se passe dans ce luxueux quartier de la capitale, à quelques kilomètres à peine « la médina » – terme qui, dans les pays du Maghreb, désigne la partie ancienne et généralement pauvre des villes, en opposition aux quartiers modernes européens.

Ainsi, un grand nombre de cinéastes tunisiens choisissent comme lieux de tournage des paysages urbains : les villes en effet sont le théâtre de multiples problématiques, sur lesquels l’art cinématographique peut apporter un regard critique – une fonction assez spécifique du cinéma tunisien contemporain.

Par ailleurs, le lien qu’entretiennent certains réalisateurs avec les lieux qui appartiennent à la mémoire intime de leur enfance joue parfois un rôle évident. Ainsi par exemple Jilani Sa’di : pour tourner Khorma, il choisit sa ville natale de Bizerte afin de rendre hommage à un lieu qu’il a quitté très tôt pour s’installer à Paris. De même, pour le tournage de La boîte magique, Ridha Béhi installe sa caméra au cœur de Kairouan, sa ville d’origine.

La représentation d’une ville dans un film influe aussi sur la perception d’un public étranger qui, à partir des images qui lui sont proposées sur l’écran, est susceptible d’être capté par l’intérêt touristique d’un lieu. Ainsi par exemple, à travers certains films, le public peut être tout simplement fasciné par les paysages de l’île de Djerba ; avec d’autres, comme dans La saison des hommes de Moufida Tletli, les images du grand souk des tapis à Tunis ou de l’architecture andalouse peuvent, à elles seules, constituer une invitation au voyage pour les étrangers à la recherche de lieux de vacances idéales.

B – La campagne et le désert : patience et résistance

1 – La campagne : l’image d’un retard et d’une compassion

Deux lieux à mode de vie semblable, l’un est au sud du pays et l’autre partout dans le reste de la Tunisie.

La campagne comme lieu simple d’une catégorie sociale un peu loin de ce qui se passe dans cet entourage citadin brutal.

Plusieurs cinéastes tunisiens modernes choisissent le décor de la campagne, lieu oublié, pour délivrer leurs messages. Il s’agit pour eux d’apporter un témoignage sur le mode vie en milieu rural, voire de dénoncer une catégorie sociale dominatrice qui manipule les faibles pour les exploiter à leur profit, comme dans Poupées d’argiles de Nouri Bouzid. Le réalisateur souligne l’état d’arriération de ces campagnes, où la misère est installée depuis des années, en mettant dans la bouche de ses personnages un langage dialectal plus caricatural encore que celui des personnages de Telfza Jeya.

Dans Poupées d’argiles, Nouri Bouzid nous invite à découvrir un monde de silence, accompagné par les chants des enfants. Des pères et des mères cherchent le moyen d’arracher leurs enfants à leur condition misérable pour leur assurer un meilleur avenir. Mais ce faisant, ils les condamnent à une « exploitation moderne » pire que celle qui les attend à la campagne. La désespérance de la situation est parfaitement exprimée à travers des scènes aux couleurs tristes, tournées dans un paysage rural sans verdure, où les chemins comme celui qui mène au « douar » ne sont pas goudronnés, et la voiturette d’Omran soulève une poussière grise qui évoque l’innocence outragée des villageois. Dans ce lieu grillé par la misère, Nouri Bouzid célèbre une beauté saccagée, une réalité où les hurlements qui n’osent pas s’exprimer restent figés dans un silence violent qui pèse sur toute l’étendue d’un quotidien noyé d’amertume. La conjugaison des éléments visuels et sonores – couleurs et costumes, visages et paysage, dialogues et chants, gestes et images – est lourde de sens et se passe de mots. Dans Poupées d’argiles, les personnages qui habitent cette lointaine campagne reproduisent de génération en génération la triste et tragique histoire où de pauvres petits êtres innocents – notamment de sexe féminin – sont jetés dans l’enfer de villes ingrates, indifférentes à la petite Fedha, qu’il s’agisse de son nom, de la façon dont elle s’habille, de ses chants, de sa personnalité.

Nouri Bouzid a traité les lieux avec une intensité d’expression cinématographique telle que nombre de spectateurs, en regardant son film, ne peuvent retenir leurs larmes. La campagne qui constitue le cadre de l’intrigue est pesante de silence, un silence que seuls ponctuent les cris des animaux, musique innocente et neutre en toile de fond des destinées muettes et désespérées des hommes.

A l’inverse de la tonalité oppressante de Poupées d’argiles, lourde de ce silence coupable de parents qui se taisent devant l’oncle Omran – chef de mafia inhumain et indigne qui arrondit ses fins de mois grâce au trafic d’enfants –, un bruyant tapage remplit l’espace du film de Moncef Dhouib, Telfza Jeya. L’intrigue de ce film a pour décor un village au sud du pays, dans la région rurale de Gafsa. Dans ces campagnes-là, humour et générosité sont de tradition lorsqu’il s’agit de recevoir les visiteurs venus de la ville, ce qui conduit le réalisateur à mettre en scène des situations comiques et caricaturales. Dans cette comédie sociale, les plaisanteries fusent. Et pour les habitants de cette région de montagne, c’est une façon de transgresser leurs principes pour masquer leur souffrance et échapper à la domination des notables tels Si Fitouri, un charlatan ignare qui abuse de leur naïveté. Ils restent à l’écart pour regarder de loin la honteuse mascarade, ce qui donne matière pour Moncef Dhouib à faire un film qui dénonce, sur un ton plein d’humour, la façon dont ceux qui ont le pouvoir exploitent leur misère.

Mais contrairement à la région rurale reculée où vit la petite Fedha dans Poupées d’argiles de Nouri Bouzid, la campagne qui constitue le décor de Telfza Jeya connaît un niveau de scolarisation qui change le destin des personnages : ils ne vivent pas en exclus, et les femmes, plus évoluées, sont des battantes rebelles qui s’illustrent par leur courage.

Dans presque tous ses films, Nouri Bouzid évoque, de façon parfois exagérée, des régions où la scolarisation est absente, alors que Moncef Dhouib, à cet égard, est plus proche de la réalité : ses films ont pour décor des lieux qui, comme dans Telfza Jeya, sont plus évolués et plus modernes, et à travers lesquels le public se reconnaît mieux.

Dans ce petit village perdu dans la campagne, la vie s’écoule normalement, à rythme régulier, malgré l’impéritie de ses notables. Moncef Dhouib met en œuvre tout un éventail d’outils cinématographiques – couleurs, musique, décor, costumes, générique et même le sous-titrage (italique) – pour animer de façon caricaturale les scènes comiques de la mascarade à laquelle se prêtent les villageois. « […] la caméra épouse la vitesse du réel, se met à la disposition du grouillement de la vie quotidienne. L’espace est si bien articulé à la dramatisation de l’action »[1].

L’accent du sud tunisien avec lequel s’expriment les personnages accentue le caractère humoristique de cette comédie, et ferait presque oublier qu’en dépit de son éloignement de la capitale et des villes touristiques côtières, le village où se déroule l’action est bien ancré dans la modernité ; en témoignent les personnages de femmes, qui sont émancipées et savent s’imposer dans toute leur séduction, telles Selma ou la danseuse.

Déjà très connu pour ses pièces de théâtre – comme Makki et Zakia (interprétée par Lamine Nahdi), Flous Echa’b et plusieurs autres comédies –, Moncef Dhouib s’inspire largement du réel, ce qui en fait l’un des réalisateurs les plus proches de son public. La campagne qu’il filme est aussi évoluée que la ville, et les rapports sociaux n’y sont guère différents de ceux des citadins.

Les lieux filmés par Khaled Ghorbel dans Fatma dégagent une atmosphère différente. Ils apparaissent hostiles, mystérieux, fermés sur de lourds secrets. Tourné dans le cadre rural d’une banlieue de Sfax, le film évoque l’histoire de Fatma, une jeune fille qui, ayant été violée, cherche à échapper au souvenir de son enfance saccagée en fuyant à Tunis pour y faire ses études. Elle quitte donc ce coin de campagne qui fut le théâtre de son malheur ; un malheur dont le souvenir l’étouffe d’autant plus que, dans ce milieu rural, les outrages à la virginité font partie de ces choses que la société garde hypocritement enfouies sous une chape de silence, elles ne se disent pas. Recelant son terrible secret et lourd d’un silence de plus en plus accablant, le lieu de son enfance devient trop oppressant pour la jeune fille qui n’a alors qu’une idée : partir au loin, à tout prix. Sa décision de partir faire des études à Tunis constitue pour elle comme une revanche sur un passé marqué au sceau de l’infamie, et sur un lieu où restent inscrits tous les éléments de son triste destin : famille, traditions… Plus tard, Fatma retournera à la campagne pour s’installer comme institutrice, mais dans une tout autre région, au sud du pays. Là, elle trouvera un cadre de vie certes moins stressant, mais où la solitude contrastera avec l’ambiance animée de sa vie d’étudiante à Tunis.

L’héroïne de Fatma est dépeinte par Khaled Ghorbel comme une poupée vulnérable qui, victime de l’indigence des mentalités rurales, est ballottée entre divers lieux successifs auxquels elle doit s’adapter, mais qui prend son destin en mains en partant étudier, se forgeant ainsi elle-même un avenir plein d’espoir : un espoir comme une lumière qui commence à briller, et dont le premier signe apparaît avec la première rencontre de Fatma avec le médecin scolaire, qui deviendra son mari.

Retournant à la campagne, Fatma va de nouveau se retrouver dans un lieu plein de mystère qui lui rappelle encore son village natal. Elle se retrouve dans le vide, une sorte de silence intérieur hanté par les démons du passé qui l’habitent encore. Mais il s’agit d’un vide affectif qui se comblera peu à peu.

Dans ce film, le réalisateur dénonce le silence qui règne dans ces régions de campagne autour de questions comme le viol, que l’on n’aborde pas pour se voiler hypocritement la face, sous prétexte de pudeur, devant l’inavouable. Contrairement au ton adopté par Moncef Dhouib dans Telfza Jeya, Khaled Ghorbel délivre son message critique à travers un propos cinématographique teinté d’ironie douce mais profondément efficace, dans un clin d’œil scandalisé devant le silence de cette société rurale contrainte de se taire. La patience et l’opiniâtreté de son héroïne met en évidence, par contraste, l’offense subie de la part du cousin Taher (en arabe : purifié) : c’est sans regret qu’elle tourne le dos aux lieux de son enfance pour s’installer dans la capitale, où son enthousiaste ténacité et sa foi en un avenir meilleur lui permettront, plus tard, de tout dévoiler à son mari.

Le tableau brossé par Nouri Bouzid dans Poupées d’argiles est encore plus sombre, pour montrer, grâce au regard sans concession d’une caméra qui s’immisce dans les moindres recoins, la réalité d’une région de campagne qui sécrète les ingrédients de drames plus graves et plus cruels : une réalité triste et grise qui affleure dès les premières images à travers une scène de feu et d’argile.

Soulignant le mutisme qui pèse sur le paysage et que seuls viennent rompre les rires des enfants et les cris des animaux, Nouri Bouzid force le trait pour mieux sensibiliser le public, par des images sinistres et arides qui se passent de commentaires. Ce style, qui fait sa renommée, favorise la diffusion de ses films. Dans cette campagne, rien n’est normal sauf l’innocence des enfants qui jouent, mais le plus dramatique est la façon dont ceux-ci sont exploités par Omran, tels des marchandises voire des animaux, et sont vendus en ville au service des nantis, après négociation avec des parents qui en tirent bénéfices : un trafic indigne sur fond de mafia.

Alors que les filles sont considérées comme des marchandises, aucune voix d’homme ne s’élève, ceux-ci sont comme absents, ignorants des dessous des affaires, et on ne sait pas quel est leur travail hormis le travail de l’argile.

Nous ne savons pas comment les gens passent leurs journées. La seule chose qui transparaît à travers bruitage, décor, image, paroles, couleurs ellipse, c’est la misère et la désespérance qui font la toile de fond des drames qui se jouent en ce lieu âpre, comme endeuillé.

Avec ce film très idéologique, Nouri Bouzid pense avoir touché son public, mais en fin de compte, sa façon de filmer nous rappelle le sujet du film Liss Baghdâd traité dans La boîte magique de Ridha Béhi. Dans Poupées d’argiles, Nouri Bouzid est à notre sens allé trop loin par rapport au réel. Le problème de l’exploitation de jeunes enfants au service de riches bourgeois est certes encore d’actualité dans la Tunisie d’aujourd’hui, mais ne concerne plus des enfants aussi jeunes – neuf ans – que dans le film de Nouri Bouzid intitulé Poupées d’argiles.

Faire du cinéma est hautement louable quand on dévoile le réel pour le critiquer, dans l’optique de contribuer à changer les choses. Mais il ne faut pas aller trop loin et déraper dans le fossé de l’idéologie au motif d’une commercialisation aveugle et irresponsable. Dans les campagnes tunisiennes, la situation n’est pas aussi grave que ce que rapporte ce film, Poupées d’argiles. Nouri Bouzid y force le trait pour sensibiliser son public à une réalité où le bon transgresse le mal, à travers une image qui dépasse les idéologies pour se muer en art.

2 – Le désert : la philosophie d’un cinéma compétent

Le désert, comme lieu de tournage, n’exprime pas les mêmes choses que la campagne. Parler du désert implique une sorte de poésie qui nous enchante : c’est un espace de liberté, qu’aucun panneau, aucune borne, aucune rue ne viennent délimiter, tout un territoire de pure beauté respectueusement silencieuse que célèbre l’art cinématographique de certains films tunisiens. Un hymne à la plénitude qui poussera l'audience étrangère à faire un voyage en Tunisie pour retrouver des valeurs perdues.

Dans le désert, la pensée s'approfondit, l’esprit est contemplatif et le regard se porte au loin, au-delà des infinies étendues de sable. La solitude des grands espaces favorise la recherche de soi et les grands questionnements sur la vie, l’avenir du monde et autres questions métaphysiques que se posent les humains depuis les origines, souvent en lien avec les textes religieux.

C’est au cœur de ces terres arides, immuables et inhabitées, propices à une quête individuelle intérieure, que Naceur Khemir, cinéaste, peintre et philosophe du désert, plante sa caméra pour tourner Bâb ‘Aziz sous la lumière naturelle de la lune qui luit sur le sable.

Dans le cinéma tunisien, d’hier comme d’aujourd’hui, Naceur Khemir est le cinéaste qui a le plus fréquemment choisi pour décor le désert, lieu dur et complexe auquel bien d’autres réalisateurs ont préféré le vacarme citadin. Ce choix vise peut-être à répondre aux attentes d’un public qui se laisse volontiers séduire par la magie des vastes étendues désertiques. Mais il privilégie en tout cas le souci d’un travail purement artistique, dénué de motivations commerciales. Ainsi, Hédi Khelil écrit : « Naceur Khemir est l’un des rares cinéastes tunisiens et arabes à s’être constamment soucié de faire de ses films des œuvres d’art, une exploration formelle où tous les éléments, lumière, couleurs, costumes, chants et sons, se fondent dans un moule esthétique cohérent. »[2] Et ailleurs, en parlant du désert tel que le filme Naceur Khemir, il dit que ce sont « de belles cartes postales […] un répertoire d’enluminures et de broderies exotiques… »[3]

Bâb ‘Aziz est dédié à l’humanité, du nord au sud et d’est en ouest. Subventionné par l’Europe et plusieurs autres pays, ce film est comme une « carte postale » accrochée dans les vitrines de l’art contemporain, entre réel et virtuel… Dans l’immense étendue du désert la caméra de Naceur Khemir, tout en cheminant aux côtés de la petite Ishtar et son grand-père, partis à la recherche de l’endroit secret où se tient, une fois tous les trente ans, la grande réunion de derviches, raconte une histoire

La longue marche sur le sable éclairé par la lune et les étoiles n’est pas sans évoquer l’école péripatétique ou « péripatéticienne »[4] fondée par le philosophe Aristote dans l’Antiquité grecque, et selon laquelle l’enseignement se dispensait en marchant. Ainsi durant quatre-vingt seize minutes d’une longue traversée ponctuée de rencontres, de chants, de musiques et de paroles, Naceur Khemir raconte l’histoire d’Ishtar et son grand-père, dans un désert qui murmure doucement leurs esprits pour essayer de répondre clairement, à chaque pas, aux questions de la petite Ishtar.

Ce film qui, du début à la fin, déroule sur l’écran la magie d’images envoûtantes, créa l’exception dans le cinéma tunisien. Olivier Barlet écrit : « Naceur Khemir réalise un film d’une sidérante beauté, aussi fascinant que fourvoyant. On se perd facilement dans ce labyrinthe, mais on s’y perd volontiers car il nous emmène dans un monde où la poésie transcende le réalisme. Il serait dommage de n’y voir qu’une drogue destinée à plaire à l’orientaliste qui sommeille en chacun : cet appel au rêve restaure la pertinence de l’imaginaire dans la pensée, celle d’ouvrir pour dépasser la raison et la loi qui limite le destin. »[5]

La présence du désert dans les films de Naceur Khemir correspond à la démarche intellectuelle d’un réalisateur qui, originaire d’un pays du sud entouré par la mer sur trois littéraux, est le seul cinéaste tunisien à avoir opté pour un propos philosophique et spirituel en inscrivant sa mise en scène dans le contexte du désert, lieu fascinant de transfiguration du laid en beau.

C – La mer : un refuge et un soulagement

Dans le cinéma tunisien moderne, la mer est porteuse d’un message de vraie liberté, délivré à un public passionné. Elle est présente dans presque dans tous les films tunisiens, d’hier comme d’aujourd’hui. Figure emblématique connotée de paix, de douceur et de peur en même temps, à la fois amicale et menaçante, elle reste toujours le lieu où les naufragés de la vie peuvent confier leurs plaintes contre un sort adverse ou la fuite d’un bonheur trop vite envolé – et l’on pense aux personnages du jeune Khorma le crieur de nouvelles, ou de la petite Zeïneb qui refuse d’embrasser la main de son maître.

La mer donne la force de la résistance et de la patience, de la liberté et de l’espoir. Concernant le motif de la mer dans le cinéma tunisien, nous avons choisi de nous référer à deux films. D’une part La saison des hommes de Moufida Tletli, et d’autre part Ellombâra d’Ali La’bidi.

Dans La saison des hommes, Moufida Tletli transgresse la pesanteur de la solitude des femmes et leur sentiment d’exclusion par l’infinie beauté d’un paysage, dans une île tunisienne réputée comme l’un des lieux touristiques les plus luxueux du pays.

On est à Djerba, la mer est partout, et la réalisatrice traite l’image de l’eau comme élément apaisant sur le feu des blessures des personnages féminins. Chaque goutte recèle un espoir et exhorte à la patience. Pour Aïcha et ses belles-sœurs, le goût d’une vie amère se transforme en rêve et en joyeux fous rires chaque fois qu’elles organisent une sortie pour aller se baigner : mais pour elles, ce n’est là qu’une pause avant le retour de leurs époux, juste un instant de purification.

Moufida Tletli traite de la mer comme d’un lieu de catharsis, qui purifie de tous les tourments de la vie. Ainsi, Zakia se baigne pour oublier ses douleurs. Dans La saison des hommes, l’image de la mer, qui s’impose au-delà même du strict propos du film pour exalter la beauté d’une île touristique, s’impose comme élément purificateur pour les personnages féminins dont il est question. Ce paysage, l’eau, la mer, symbolisent le processus catharsistique par lequel les femmes de l’île seront soulagées, oublieront leur détresse et leur solitude. Dans ce film, les femmes épousent la mer en l’absence de leurs maris.

Dans Ellombâra d’Ali La’bidi, la mer n’a pas du tout le même sens. Pour Hasna, Douja et Yagouta, la mer est un chemin vers une liberté pure, un amour vrai de la vie, malgré tous les risques et toutes les douleurs de ce départ non regrettable ce trio insiste à prendre le risque qui le vois comme danger douce, fidèle, sincère mieux que leur passé amer. Ce tableau bleu ciel qu’Ali La’bidi nous livre, compte un paysage très séduisant pour les personnages, très attirant pour le public, une sorte de liberté qu’il faut en profiter en cachette pour partir clandestinement la nuit. La mer et la nuit se collaborent ensemble pour donner un visa de passage discret à cette foule des jeunes passionnés des aventures.

MABROUKI Anwar

Université de Strasbourg

[1] Khelil Hédi, Abécédaire du cinéma tunisien, Impression SIMPACT, Tunis 2007, p. 61.

[2] Khelil Hédi, Abécédaire du cinéma tunisien, Impression SIMPACT, Tunis 2007, p. 290

[3] Khelil Hédi, Op. Cit p.289.

[4] L’école péripatétique, ou péripatéticienne, est l’école philosophique fondée par Aristote en 335 av. J.-C. au Lycée d’Athènes. Elle désigne également par extension ses sectateurs. Elle tire son nom du terme grec peripatein, « se promener » : la légende dit qu’Aristote enseignait au Lycée en se promenant.

[5] Barlet Olivier, « Bâb ‘Aziz, le prince qui contemplait son âme », dans Africulture.com, le 18/04/2006. http ://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=4381