70 ans, 70 textes, 70 instantanés comme autant de fragments épars, sans chronologie mais pas au hasard, pour fêter les noces de platine des cinéphiles du monde entier avec le Festival de Cannes. En partenariat avec le site Écran Noir, nous lançons le compte à rebours : pendant les 70 jours précédant la 70e édition, nous nous replongeons quotidiennement dans ses 69 premières années.

Aujourd’hui, J-24. Retrouvez nos précédents textes du dossier Cannes 70 en cliquant sur ce lien.

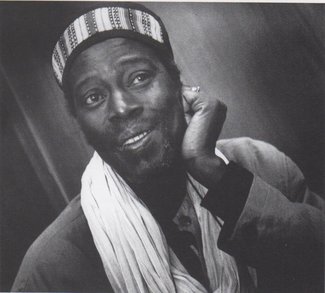

L’un des questions récurrentes posées annuellement au délégué général du Festival de Cannes mais aussi aux programmateurs des sélections parallèles (Quinzaine, Semaine et autres) est la sous-représentation du cinéma africain dans la plus grande manifestation de cinéma. Sur un continent marqué par la pauvreté, les guerres, le manque de productions solides ou de soutiens forts des pouvoirs publics (pour le moins), est-il possible de produire et donc ensuite de diffuser des films africains ? Le sénégalais Ousmane Sembène, dont le film La Noire de… est le premier long-métrage réalisé par un cinéaste d’Afrique noire (prix Jean-Vigo en 1966) disait lui-même face aux questionnements sur la faible représentation du cinéma africain dans les Festivals de Film (Cannes, mais aussi Venise et Berlin) : «C’est à nous de créer nos valeurs, de les reconnaître, de les transporter à travers le monde ; nous sommes notre propre Lumière».

Djibril Diop Mambéty est le premier cinéaste du continent à avoir marqué le Festival de Cannes avec tout d’abord avec un court-métrage documentaire, Contras’City projeté dans la cadre de la première Quinzaine des Réalisateurs en 1969. Ce off de Cannes l’accueillera à nouveau avec Badou Boy, chronique enjouée d’une durée d’une heure de la vie quotidienne dans le Dakar populaire en 1971, puis deux ans plus tard avec son premier long, Le Voyage de la hyène. Ce chef d’oeuvre politique et métaphorique est plus connu aujourd’hui sous son titre d’origine Touki Bouki, redécouvert grâce à la World Fundation et Cannes Classics en 2008. À travers l’errance d’un couple de jeunes adultes qui rêvent d’un avenir meilleur loin de leur pays natal, le réalisateur questionne une société perdue entre tradition et modernité. Mory, ancien gardien de troupeau, conduit une belle moto avec en figure de proue le crâne d’un zébu, symbole de son ancienne activité. Il propose à sa compagne Anta de prendre le bateau qui part le lendemain pour Paris, déjà eldorado pour de nombreux africains. La relation du couple est moderne, libérée de tout code moral convenu, amoureuse et sensuelle. La forme du récit est aussi libre que ses deux protagonistes qui ne semblent retenus par rien de tangible dans leur pays. Membéty transgresse les règles narratives avec un art maîtrisé du montage et du saut du coq à l’âne, ne cherchant pas la clarté à tout prix mais à faire naître des sensations quasi magiques. Une liberté d’écriture qui inscrit Membéty comme un cousin éloigné de Jean-Luc Godard et un futur grand du cinéma mondial. Ce film a fortement contribué à faire émerger une curiosité pour une cinématographie encore (déjà) balbutiante.

Pour autant, Djibril Diop Mambéty ne s’impose pas comme le représentant de son pays, voire de son continent, mais comme un créateur de formes à part entière, visionnaire mais qui n’a pas pu, hélas, s’imposer avec une longue filmographie. Celui qui croyait à un cinéma africain indépendant produit dans son pays n’a jamais quitté le Sénégal, ni pour aller dans une université de cinéma ni pour trouver de nouveaux financements. Malheureusement, il ne tournera qu’un seul autre long-métrage, vingt ans plus tard : Hyènes, adaptation bouleversante du Voyage de la vieille dame de Dürrenmatt, en compétition officielle en 1992.

Le compositeur Wasis Diop évoquait l’engagement de son frère dans un entretien au site Africiné : «La complicité professionnelle entre Djibril et moi a débuté quand il a eu sa caméra en main. C’était en 1965. Il avait dix-huit ans : un âge précoce dans un pays où le cinéma n’existait pas. J’étais à l’école et je séchais les cours pour l’accompagner dans son aventure. […] Nous étions déjà, très tôt, portés vers des questionnements de lumière, d’ombre, de mouvement, de son, etc. C’est ce qui fait que je suis devenu musicien, grâce à l’écoute de la société, de l’environnement, à l’observation, des quantités de choses, des personnages insolites qui cernaient notre existence». Les deux films sont associés à ses yeux, comme une boucle réunie par un lien invisible : «Touki Bouki et Hyènes c’est exactement la même histoire. Dans Touki Bouki, l’héroïne Anta s’en va, dans Hyènes elle revient à travers le personnage de Linguère Ramatou. C’est une symbiose, c’est une même histoire liée par une toile, je ne dirais pas mystique mais magique dans la création».

Sénégal toujours avec Ousmane Sembene, le premier – et le dernier, jusqu’à présent – cinéaste africain à recevoir le Carrosse d’or attribué par la SRF dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs en 2005. L’année précédente, il remportait le Prix Un Certain Regard à Cannes pour Mooladé, son dernier film, dans lequel il dénonce l’excision dont sont victimes les jeunes filles dans de nombreuses sociétés en Afrique. Il avait dédié son prix «aux mères, femmes qui luttent pour abolir cet héritage d’une époque révolue». En 2015, le documentaire Sembene ! de Jason Silverman et Samba Gadjigo, présenté à Cannes Classics après une projection de La Noire de…, revenait sur cet auteur plus classique sur la forme mais qui a lui aussi exercé une influence majeure.

En 2005 toujours, il donnait une leçon de cinéma sur la Croisette, évoquant sa vocation et son accession à ce métier inaccessible : «J’ai toujours été fasciné par l’image, […] dès l’enfance, entre quatre et six ans. On était avec les grand-mères qui savaient raconter des histoires. Des conteurs, j’ai retenu qu’ils étaient en même temps leurs propres auteurs, metteurs en scène, acteurs et musiciens. […] De la parole, l’image se créait dans ma tête. Et ça a continué pendant toute mon enfance. […]». Je voulais connaître le continent, pas seulement connaître le Sénégal. J’ai fait le tour du continent : à pieds, à dos de chameau, à cheval et en pirogue. Uniquement pour apprendre. Et c’est à partir de ce moment que j’ai passé dix jours sur le fleuve Congo ; on fuyait, c’était à l’époque de Lumumba. Je le dis toujours ; ce que j’ai vu m’a alors fasciné. Et du Congo, alors le Zaïre, j’ai dit : « je vais apprendre le cinéma ». […] En France, j’ai rencontré des hommes à qui je suis toujours redevable : des cinéastes. Je leur ai dit que je voulais faire du cinéma. C’est ainsi que, grâce à leur soutien, Georges Sadoul, entre autres, je me suis retrouvé en Union soviétique [aux studios Gorki de Moscou]. J’avais quarante ans bien sonnés. J’ai laissé enfant et femme pour aller apprendre le cinéma. Qu’est-ce qu’apprendre ? C’est avoir une connaissance de l’autre et de se demander ce qu’on peut ajouter à ce qu’on a appris pendant son enfance. Savoir seulement ce que le maître sait, le maître reste supérieur à vous. Respecter son père, c’est bien mais si vous n’ajoutez rien de nouveau à la maison de votre père, vous êtes toujours en dessous de votre père. Et je suis sûr que ceux qui m’ont enseigné, d’une manière ou d’une autre, seraient d’accord avec moi. J’ai appris à faire des films, mais je dois le faire en conformité avec mon temps et mes émotions. ».

En 1962, il réalisait son premier court-métrage, Borom Sarret (diffusé à Cannes Classics 2013), la journée d’un charretier qui transporte des clients et des marchandises. Lorsqu’un fonctionnaire zélé confisque son outil de travail, il rentre chez lui, sans argent et sans nourriture. Le réalisateur évoquait également sa responsabilité en tant que cinéaste africain, son «double rôle» consistant à s’adresser à deux publics différents en même temps : le public africain et le public international.

Après ces deux pères fondateurs, liés par leur pays d’origine et par leur importance historique en tant que porteurs d’espoirs pour ceux qui espéraient donner une voix à leur pays dans un continent sacrifié dans ce domaine, petit tour d’horizon, bien trop succinct des principaux artistes venus d’Afrique, à commencer par l’un des cinéastes les plus respectés de sa génération : Youssef Chahine. L’égyptien, né en 1926, est venu plusieurs fois en compétition, pour la première fois avec Le Fils du Nil en 1952 puis avec Ciel d’enfer (1954), La Terre (1970) et Adieu Bonaparte (1985) revenu à Cannes Classics en 2016 en version retaurée. Le Destin en 1997 lui permet de recevoir un prix pour l’ensemble de sa carrière. À Un Certain Regard, il présente L’Autre en 1999 et Alexandrie… New York en 2004, La Quinzaine des réalisateurs l’a accueilli avec Alexandrie encore et toujours (1990) et Le Caire raconté par Youssef Chahine (1991). En 2007, il est l’un des réalisateurs du film collectif Chacun son cinéma. Il est membre du Jury officiel en 1983.

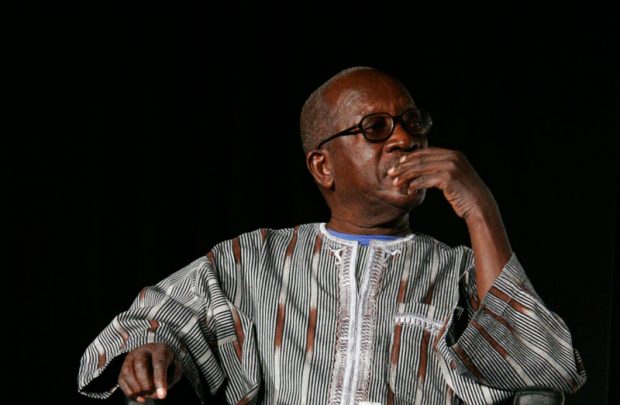

En 1987, deux grands noms sont présents simultanément à Cannes. Devenu cinéphile grâce à l’arrivée des films de Hollywood dans son village natal dont ceux de John Wayne, le malien Souleymane Cissé est devenu une autre grande figure de Cannes, recevant le Prix du Jury pour Yeelen (La Lumière). Il est invité à plusieurs autres reprises, en compétition pour Waati (Le Temps) en 1995 puis en séance spéciale avec Min Ye… (Dis moi qui tu es…) en 2009 et Oka en 2015. Déjà en 1982, il participait à Un Certain Regard avant de rejoindre le jury officiel en 1983 et à celui de la Cinéfondation en 2006. En 2007, il fait partie des cinéastes présents pour le lancement de la World Cinema Foundation, aux côtés de Alfonso Cuarón, Ahmed El Maanouni, Fatih Akin, Gianluca Farinelli (directeur de la Cinématèque de Bologne, voir entretien), Ermanno Olmi, Walter Salles, Martin Scorsese et Wong Kar Wai. : «Les projets arriveront naturellement à la Fondation, il y aura des metteurs en scène qui amèneront des films représentant leur propre culture, l’identité de leur propre pays. […] Cette Fondation représente un grand espoir en Afrique, parce que nous nous rendons compte de tous les problèmes que le continent africain connaît […] Dans beaucoup de pays, il n’y a pas de préservation des films. […] Martin Scorsese est une personne qui a beaucoup d’humanité et une certaine prévoyance. Nous l’accompagnerons dans ce combat, parce qu’il en est de notre survie. Si dans 15 ou 30 ans, nos films ne sont plus visibles, et bien nous n’existerons plus». Comme plusieurs réalisateurs évoqués ici, il a appris le cinéma dans une contrée lointaine : «L’occasion s’est ensuite présentée pour moi de faire des stages de photographie et de cinéma à Moscou, où je suis resté sept ans. L’adaptation n’a pas été facile… J’ai dû m’adapter au climat et apprendre le russe. Diplôme en poche, j’ai commencé à faire des reportages au Mali et par la suite des films».

En 1987, deux grands noms sont présents simultanément à Cannes. Devenu cinéphile grâce à l’arrivée des films de Hollywood dans son village natal dont ceux de John Wayne, le malien Souleymane Cissé est devenu une autre grande figure de Cannes, recevant le Prix du Jury pour Yeelen (La Lumière). Il est invité à plusieurs autres reprises, en compétition pour Waati (Le Temps) en 1995 puis en séance spéciale avec Min Ye… (Dis moi qui tu es…) en 2009 et Oka en 2015. Déjà en 1982, il participait à Un Certain Regard avant de rejoindre le jury officiel en 1983 et à celui de la Cinéfondation en 2006. En 2007, il fait partie des cinéastes présents pour le lancement de la World Cinema Foundation, aux côtés de Alfonso Cuarón, Ahmed El Maanouni, Fatih Akin, Gianluca Farinelli (directeur de la Cinématèque de Bologne, voir entretien), Ermanno Olmi, Walter Salles, Martin Scorsese et Wong Kar Wai. : «Les projets arriveront naturellement à la Fondation, il y aura des metteurs en scène qui amèneront des films représentant leur propre culture, l’identité de leur propre pays. […] Cette Fondation représente un grand espoir en Afrique, parce que nous nous rendons compte de tous les problèmes que le continent africain connaît […] Dans beaucoup de pays, il n’y a pas de préservation des films. […] Martin Scorsese est une personne qui a beaucoup d’humanité et une certaine prévoyance. Nous l’accompagnerons dans ce combat, parce qu’il en est de notre survie. Si dans 15 ou 30 ans, nos films ne sont plus visibles, et bien nous n’existerons plus». Comme plusieurs réalisateurs évoqués ici, il a appris le cinéma dans une contrée lointaine : «L’occasion s’est ensuite présentée pour moi de faire des stages de photographie et de cinéma à Moscou, où je suis resté sept ans. L’adaptation n’a pas été facile… J’ai dû m’adapter au climat et apprendre le russe. Diplôme en poche, j’ai commencé à faire des reportages au Mali et par la suite des films».

Attentif à la transmission du savoir de son métier, il est l’un des fondateurs de l’Union des Créateurs et Entrepreneurs du Cinéma et de l’Audiovisuel de l’Afrique de l’Ouest (UCECAU) dont l’un des buts est d’aider les jeunes générations à trouver les moyens de devenir cinéastes. Martin Scorsese, pourtant grand cinéphile, n’a découvert le cinéma africain qu’avec Yeelen et s’est donc bien rattrapé depuis en contribuant à la naissance puis à l’essor de la World Cinema Foundation. «Ce film a permis notre rencontre. Il a eu la gentillesse de nous apporter un soutien à la fois moral et logistique formidable. En 2007, il a même passé quatre jours avec nos jeunes à Bamako et en a invités quelque-uns sur son propre plateau de tournage» racontait Cissé au site Daily Movies.

Attentif à la transmission du savoir de son métier, il est l’un des fondateurs de l’Union des Créateurs et Entrepreneurs du Cinéma et de l’Audiovisuel de l’Afrique de l’Ouest (UCECAU) dont l’un des buts est d’aider les jeunes générations à trouver les moyens de devenir cinéastes. Martin Scorsese, pourtant grand cinéphile, n’a découvert le cinéma africain qu’avec Yeelen et s’est donc bien rattrapé depuis en contribuant à la naissance puis à l’essor de la World Cinema Foundation. «Ce film a permis notre rencontre. Il a eu la gentillesse de nous apporter un soutien à la fois moral et logistique formidable. En 2007, il a même passé quatre jours avec nos jeunes à Bamako et en a invités quelque-uns sur son propre plateau de tournage» racontait Cissé au site Daily Movies.

En 1987, le burkinabé Idrissa Ouedraogo débute à la Semaine de la critique avec Yam Daabo puis obtient le Grand Prix du jury en 1990 avec Tilaï et revient enfin avec Kini & Adams en 1997, en compétition. En 1989, Yaaba était à la Quinzaine des Réalisateurs et reçoit le Prix de la critique, Djibril Diop Mambéty faisant d’ailleurs son retour après 17 ans d’absence en signant son making-off, Parlons Grand-mère, où il observe avec humour et poésie les aléas d’un tournage au Burkina Faso. Dans un entretien au Monde en 2015, il insistait sur l’importance de la maîtrise de L’outil de fabrication : «Le cinéma est un art, il ne consiste pas seulement à raconter une histoire, il est aussi une technique. Pour être compétitif avec le flot d’images qui envahit le monde, il faut l’être d’abord en termes techniques et aussi en terme de récit. […] Ce métier artistique a pour base des études de cinéma comme Abderrahmane Sissako, Souleymane Cissé, Sembène Ousmane et moi-même en avons fait. La formation, la maîtrise de l’outil cinématographique sont très importants. C’est ce qui permet au regard et aux oreilles d’accepter un film. On ne peut pas faire l’économie de la formation professionnelle. […] Un film, c’est de la bonne image et du bon son, c’est tout. A force de ne plus en donner, les salles de cinéma n’existent quasiment plus dans nos pays».

Abderrahmane Sissako a lui aussi étudié le cinéma… à Moscou. Il débute à Cannes avec le court-métrage Octobre à Un Certain Regard en 1993, revient en 1998 avec La Vie sur Terre à la Quinzaine des Réalisateurs en 1998 et En attendant le bonheur le fait revenir à Un Certain Regard en 2002. Bamako est en sélection officielle hors-compétition en 2006 et en 2014 Timbuktu est très remarqué, laissant croire à une présence au palmarès. Il n’en sera rien mais quelques mois plus tard, le film remporte sept César, dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film. Abderrahmane Sissako inaugure avec Juliette Binoche le Pavillon des Cinémas du Monde en 2009 (voir notre texte sur les Cinémas du monde). Il est simple membre du jury Cinéfondation et Courts métrages en 2000 avant d’en être le président en 2015, président de Un Certain Regard en 2003 et membre du jury long-métrages en 2007. premier réalisateur d’Afrique noire nommé à l’Oscar du film étranger avec Timbuktu pourrait lui permettre d’être le premier cinéaste du continent à présider le jury officiel. Peut-être devra-t-il attendre un autre film aussi exposé pour le devenir ? Il est le conseiller culturel du chef d’état Mohamed Ould Abdel Aziz.

Récemment un nouveau cinéaste s’est imposé sur la scène internationale avec Abouna (Quinzaine des réalisateurs, 2002) et Daratt (prix spécial du jury à Venise en 2006). Mais c’est le succès de Un Homme qui crie, prix du jury à Cannes en 2010 qui permet à Mahamat-Saleh Haroun non seulement de poursuivre son œuvre mais aussi d’aider à la visibilité du cinéma dans son pays. Il n’est pas seulement le premier cinéaste de premier plan venu du Tchad : avec le documentaire Bye Bye Africa, en 1999, il signait l’acte de naissance du cinéma tchadien. En 2013, il revient, toujours en compétition, avec Grigris, non primé par le jury mais qui permet au directeur de la photographie Antoine Héberlé de recevoir le Prix Vulcain de l’Artiste-Technicien, décerné par la C.S.T. Comme souvent avec les cinéastes émergents de pays qui ne le sont pas moins, la direction du festival l’invite à participer à ses jurys et il est ainsi membre de la Cinéfondation en 2014 et de l’officielle en 2011 sous la direction de Robert De Niro (celui de la Palme d’or à The Tree of life de Terrence Malick). Interrogé lors de la conférence de presse du jury le jour de l’ouverture, il revenait sur ce qui s’était passé depuis l’obtention de son prix quelques mois plus tôt. Il annonçait alors qu’il avait été approché par le président Idriss Déby Itno pour créer une école de cinéma mais le projet n’a jamais été mené à terme, comme il l’expliquait en février dernier au Point : «Il a traîné, notamment du fait de l’entourage où tout le monde n’était pas favorable, n’y voyant pas leur intérêt. Et puis, il y a eu la crise, qui sévit encore, ça ne facilite pas les choses».

Récemment un nouveau cinéaste s’est imposé sur la scène internationale avec Abouna (Quinzaine des réalisateurs, 2002) et Daratt (prix spécial du jury à Venise en 2006). Mais c’est le succès de Un Homme qui crie, prix du jury à Cannes en 2010 qui permet à Mahamat-Saleh Haroun non seulement de poursuivre son œuvre mais aussi d’aider à la visibilité du cinéma dans son pays. Il n’est pas seulement le premier cinéaste de premier plan venu du Tchad : avec le documentaire Bye Bye Africa, en 1999, il signait l’acte de naissance du cinéma tchadien. En 2013, il revient, toujours en compétition, avec Grigris, non primé par le jury mais qui permet au directeur de la photographie Antoine Héberlé de recevoir le Prix Vulcain de l’Artiste-Technicien, décerné par la C.S.T. Comme souvent avec les cinéastes émergents de pays qui ne le sont pas moins, la direction du festival l’invite à participer à ses jurys et il est ainsi membre de la Cinéfondation en 2014 et de l’officielle en 2011 sous la direction de Robert De Niro (celui de la Palme d’or à The Tree of life de Terrence Malick). Interrogé lors de la conférence de presse du jury le jour de l’ouverture, il revenait sur ce qui s’était passé depuis l’obtention de son prix quelques mois plus tôt. Il annonçait alors qu’il avait été approché par le président Idriss Déby Itno pour créer une école de cinéma mais le projet n’a jamais été mené à terme, comme il l’expliquait en février dernier au Point : «Il a traîné, notamment du fait de l’entourage où tout le monde n’était pas favorable, n’y voyant pas leur intérêt. Et puis, il y a eu la crise, qui sévit encore, ça ne facilite pas les choses».

Vers la fin du festival, dans un entretien à La Croix, il s’exprimait sur l’invitation qui lui avait été faite et comment il avait vécu l’expérience, signalant notamment : «Les jurés sont sélectionnés par le Festival pour leur vision et leur proximité avec un certain cinéma. […] J’ai pris cet honneur, au-delà de ma personne, comme un signal lancé à l’Afrique. Une façon de dire à ceux qui pensent que Cannes ne se préoccupe pas de ce continent que, quand on a des choses importantes à dire, une place leur est faite. Il faut se préoccuper d’être dans cet endroit, se donner les moyens d’y figurer. Tous les cinémas du monde s’y confrontent et viennent acquérir plus de visibilité. À nous aussi de faire bouger les choses. Je me suis retrouvé dans un jury de haute tenue qui a élargi mon horizon et mon regard. J’aime bien les expériences qui me permettent d’apprendre. On est conscient quand on arrive qu’il faut défendre un cinéma exigeant et qui parle au monde. Les discussions, entre nous, m’ont permis de comprendre des aspects que je ne percevais pas bien ou pas toujours. Ce que j’ai vécu comme juré a ressemblé à une sorte d’apprentissage».

L’an dernier il revenait en séance spéciale avec le documentaire Hissein Habré, une tragédie tchadienne. Son prochain film, Une saison en France, qui réunit Sandrine Bonnaire et Ériq Ebouaney, que l’on espérait sur la Croisette, devrait sortir l’automne prochain. Mahamat-Saleh Haroun a sorti un premier roman en mars dernier (Djibril ou Les ombres portées) et a été nommé ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat le 5 février dernier. Comme son collègue mauritanien, il lui est reproché d’être trop proche, voire complice, de gouvernements laissant peu de liberté à leur peuple.

En 2012 La Pirogue du sénégalais Moussa Touré est sélectionné à Un Certain regard et poursuit de façon plus didactique que son compatriote Membéty les voyages clandestins de l’Afrique vers l’Europe. Les temps ont changé, le style onirique est délaissé pour un brûlot réaliste et engagé sur l’exil, souvent mortel, des Sénégalais qui espèrent une meilleure vie ailleurs. Le réalisateur voit l’embarcation de son titre comme «une métaphore du pays qui part à la dérive, quand il n’y a plus d’horizon». Interrogé sur ce qu’il attendait du Festival de Cannes, il répondait : «Que le festival de Cannes s’ouvre davantage au cinéma du monde».

Présence forcément limitée en raison du boycott qui a frappé ce pays ségrégationniste avant la libération de Nelson Mandela, l’Afrique du Sud n’a que rarement envoyé des représentants. Skoonheid d’Oliver Hermanus, développé au sein de la Résidence de la Cinéfondation, est le premier film tourné en afrikaans (la langue des oppresseurs) montré sur la Croisette, à Un Certain Regard en 2011. Son compatriote Oliver Schmitz est lui venu avec Mapantsula (1988), Hijack Stories (2001) et Le Secret de Chanda (2011), toujours à Un Certain Regard.

Parmi les autres réalisateurs de la compétition, au moins partiellement oubliés de nos mémoires, quelques égyptiens : Salah Abou Seif, considéré comme le père du cinéma réaliste égyptien, avec Les Aventures de Antar et Abla (1949), La Sangsue (1956) et Le Monstre, Grand Prix en 1954 ; Kamal El Sheikh avec Vie ou mort (1955), La dernière nuit (1964) et Langage du geste (1973) ; Henry Barakat avec Al Haram (1965) mais aussi le marocain Abdelaziz Ramdani avec Âmes et rythmes (1962) ; le tunisien Abdellatif Ben Ammar avec Une si simple histoire (1970) en compétition et avec Aziza à la Quinzaine des réalisateurs (1980) et l’haïtien Raoul Peck avec L’Homme sur les Quais en 1993, porté par l’impressionnante performance de Toto Bissainthe, la voix du rôle-titre de La Noire de… de Sembène. Il est le président de la Fémis depuis 2010. Le français Jacques Baratier avec Goha fait partie de la liste des quelques réalisateurs étrangers en course pour la Palme d’or avec un film tourné sur le sol africain (en Egypte), une fable qui révèle Omar Sharif et Claudia Cardinale. Jean Rouch, qui a souvent encouragé les artistes africains à faire entendre leurs voix, représente en 1976 le Niger avec Babatou, les trois conseils.

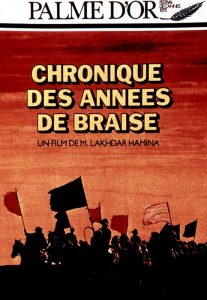

Le cinéma africain a heureusement été primé sur la Croisette. Passons sur la Palme d’or officiellement marocaine de Orson Welles pour Othello, la première – et dernière à ce jour – revenant à l’algérien pour Chronique des années de braise, palme d’or du jury de Jeanne Moreau en 1975. Déjà prix de la première œuvre avec Le Vent des Aurès en 1967, Mohammed Lakhdar-Hamina reste l’un de ces habitués méconnus de Cannes, avec d’autres sélections encore, à commencer par le court-métrage Sous Le Signe de Neptune, en compétition en 1963 et les longs-métrages, en compétition toujours, Vent de sable (1982) et La Dernière Image (1986) avec Véronique Jannot, vedette de la série Pause Café et interprète de la chanson rébus « Désir, désir » avec Laurent Voulzy. Il a depuis disparu des radars.

Le cinéma africain a heureusement été primé sur la Croisette. Passons sur la Palme d’or officiellement marocaine de Orson Welles pour Othello, la première – et dernière à ce jour – revenant à l’algérien pour Chronique des années de braise, palme d’or du jury de Jeanne Moreau en 1975. Déjà prix de la première œuvre avec Le Vent des Aurès en 1967, Mohammed Lakhdar-Hamina reste l’un de ces habitués méconnus de Cannes, avec d’autres sélections encore, à commencer par le court-métrage Sous Le Signe de Neptune, en compétition en 1963 et les longs-métrages, en compétition toujours, Vent de sable (1982) et La Dernière Image (1986) avec Véronique Jannot, vedette de la série Pause Café et interprète de la chanson rébus « Désir, désir » avec Laurent Voulzy. Il a depuis disparu des radars.

Malgré la longueur de ce texte, la question des financements et de l’exposition du cinéma africain reste à creuser en détails. Des tentatives de mettre en avant le continent se sont parfois soldés par des échecs. Ainsi, les Soleils d’Afrique lancés à Cannes en 2004 au Pavillon des Cinémas du Sud, se voulaient les Oscars ou les César de l’Afrique mais l’initiative a rapidement fait long feu. Plus pertinente est l’annonce récente par l’UNESCO de la création d’un partenariat avec la Film Foundation et la Fédération Panafricaine des Cinéastes pour un projet important pour le patrimoine cinématographique africain. Il vise, sur le long terme, à localiser, restaurer et préserver les grands classiques du cinéma africain.

L’Afrique à Cannes en 2017

Va-t-on découvrir le prochain nouveau grand nom du continent africain lors de Cannes 2017 ? Le nombre de représentants est faible, comme toujours ou presque donc, mais en sélection officielle, on retrouve au sein de Un Certain Regard la tunisienne Kaouther Ben Hania avec La Belle et la meute (Aala Kaf Ifrit) et l’algérien Karim Moussaoui avec En attendant les hirondelles, un projet soutenu par Alice Winocour, marraine 2016 de la Fondation Gan. La Quinzaine des Réalisateurs accueille modestement la réalisatrice zambienne Rungano Nyoni avec I Am Not A Witch ; rien à la Semaine de la Critique ni à l’ACID et la sélection de Cannes Classicss n’a pas encore été dévoilée… mais La Fabrique Cinéma (ex Fabrique des Cinémas du Monde), un événement de soutien à la création organisé par l’Institut français présentera dix projets dont quatre venus d’Afrique : The Sovereign de Wim Steytler (Afrique du Sud), The Bridge de Hala Lotfy (Egypte), Hawa Hawaii de Amirah Tajdin (Kenya) et The Maiden’s Pond de Bassem Breche (Liban). De futurs talents de la compétition cannoise ?