70 ans, 70 textes, 70 instantanés comme autant de fragments épars, sans chronologie mais pas au hasard, pour fêter les noces de platine des cinéphiles du monde entier avec le Festival de Cannes. En partenariat avec le site Écran Noir, nous lançons le compte à rebours : pendant les 70 jours précédant la 70e édition, nous nous replongeons quotidiennement dans ses 69 premières années…

Aujourd’hui, J – 70.

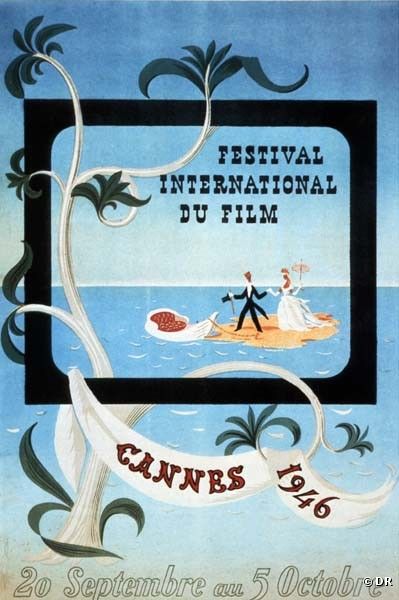

L’ambition initiale avec ce premier texte était de faire un tour très complet des critiques d’époque de la première édition du Festival de Cannes qui se déroula du 20 septembre au 5 octobre 1946. Après 1278 heures (environ) passées à traquer des avis éclairés de journalistes issus de Combat, l’Aurore ou les Nouvelles Littéraires pour chacun des 45 longs-métrages présentés en compétition (!!! – je ne me plaindrai plus jamais de sélections pléthoriques) j’ai décidé de capituler lamentablement et de cibler quelques œuvres emblématiques. Il reste peu de traces des opinions éclairées sur les films les plus rares, dont certains ont pourtant reçu un Grand Prix.

Rappelons en bref que tout le monde (ou presque ) avait gagné, comme à L’École des Fans, histoire de ne vexer aucune nation ayant engagé plus d’un film. Pas de documents sur La Terre sera rouge de Bodil Ipsen, La Ville basse de Chetan Anand, Iris et le Cœur du lieutenant de Alf Sjöberg (l’un des premiers habitués de Cannes) ou Les Hommes sans ailes de Frantisek Cáp, aucun article au passage de la presse régionale de l’époque dans la bibliothèque de la Cinémathèque Française (oui, je balance) qui a pourtant du couvrir l’événement… C’est bien dommage, ceci dit, cela intrigue et donne envie de traquer ces lointaines archives qui permettraient d’en savoir plus sur ces productions internationales aujourd’hui absentes des radars des cinéphiles et leur réception critique. Et là vous me dites : «mais tu aurais pu contacter le Festival de Cannes, ils ont peut-être quelque chose ?!?». Et oui, là, vous me prenez au dépourvu, j’avoue une incompétence journalistique qui fait le désespoir de ma famille et la honte de ma profession.

Rappelons en bref que tout le monde (ou presque ) avait gagné, comme à L’École des Fans, histoire de ne vexer aucune nation ayant engagé plus d’un film. Pas de documents sur La Terre sera rouge de Bodil Ipsen, La Ville basse de Chetan Anand, Iris et le Cœur du lieutenant de Alf Sjöberg (l’un des premiers habitués de Cannes) ou Les Hommes sans ailes de Frantisek Cáp, aucun article au passage de la presse régionale de l’époque dans la bibliothèque de la Cinémathèque Française (oui, je balance) qui a pourtant du couvrir l’événement… C’est bien dommage, ceci dit, cela intrigue et donne envie de traquer ces lointaines archives qui permettraient d’en savoir plus sur ces productions internationales aujourd’hui absentes des radars des cinéphiles et leur réception critique. Et là vous me dites : «mais tu aurais pu contacter le Festival de Cannes, ils ont peut-être quelque chose ?!?». Et oui, là, vous me prenez au dépourvu, j’avoue une incompétence journalistique qui fait le désespoir de ma famille et la honte de ma profession.

Dans l’ouvrage «Cannes Memories» co-signé Jean-Louis Siboun et Frédéric Vidal (avec la collaboration de l’indispensable Jean-Claude Romer) qui évoque les 45 premières années du festival, un seul texte critique d’époque représente l’année 1946, écrit par Pierre Rocher pour Nice-Matin : «On n’eut jamais cru qu’il y eut tant de gens qui s’intéresseraient au cinéma. Les fauteuils étaient au premier occupant sans que l’on se souciât des numéros portés sur les cartes d’invitation. Les ouvreuses tâtonnaient, dans l’obscurité de la salle, comme des chauves-souris, et un sacré rideau mi-ouvert mi-fermé, jetait sur l’écran un faux jour qui faisait hurler le jury isolé dans sa loge». Une citation pas très éclairante sur la qualité des films mais c’est hélas la seule…

D’après les mots du père des César, Georges Cravenne (Paris-Soir), les journalistes n’étaient de toute façon guère nombreux : «on fut à peine une dizaine», peut-on lire dans l’ouvrage «Le Festival de Cannes sur la scène internationale» de Loredana Latil, préfacé par Gilles Jacob.

Une aveugle et un alcoolique égéries du premier festival

Pour lancer (enfin, me direz-vous) cet article, évoquer les deux premiers lauréats des prix d’interprétation, Michèle Morgan pour La Symphonie pastorale de Jean Delannoy et Ray Milland pour Le Poison de Billy Wilder, permet de faire un peu de mauvais esprit. Il est franchement ironique que ces pionniers du palmarès jouent l’une, une aveugle, l’autre un alcoolique. Des esprits honteusement sarcastiques (sur lesquels pèse mon plus profond mépris) pourraient y déceler un résumé bien confortable de 70 années de mode de vie des critiques de cinéma au festival.

Commençons par la regrettée comédienne, disparue l’hiver dernier, qui priait Jean Gabin de l’embrasser lorsqu’il lui fit nonchalamment une remarque d’ordre esthétique sur ses yeux, beaux certes, mais sur un quai à la visibilité réduite. Dans le journal «Ambiance» du 9 octobre 1946, le film est ainsi décrypté : «le style et la pensée d’André Gide sont […] aussi peu picturaux que possible et les notations psychologiques du grand écrivain ne semblent guère destinées à être traduites en images. Jean Delannoy a vaincu toutes ces difficultés avec brio et une classe dignes d’éloge. Il est parvenu à transcrire les sentiments les plus intimes des héros et l’évolution d’une action qui n’est, à tout prendre, qu’une action strictement intérieure, avec une netteté et une rigueur qui assurent à son film une progression régulière et comme irrésistible. On dira peut-être que c’est du cinéma statique. Mais comment pourrait-il en être autrement puisqu’il s’agit seulement de la transposition d’éléments invisibles en éléments visibles. […] La cadence voulue par Delannoy est empreinte d’une sorte de majesté. »

Dans l’Aube du 26 septembre, on ne fait pas dans la demi-mesure non plus en complimentant ce film, en rejetant les autres ainsi qu’en se plaignant de la qualité de la projection. Remarquons que l’on parle peu du film au final, avec en titre «Enfin, du bon cinéma » (oui, déjà on se plaint de la qualité de la sélection) : «Le festival a commencé véritablement dimanche par la projection de La Symphonie pastorale. Jusqu’à cet instant, nous avons eu la désagréable impression d’assister à de quelconques séances cinématographiques dans une petite ville de France, avec tout l’inconfort et la médiocrité que cela peut impliquer. Théoriquement, du moins nous l’espérions, le festival devait être un concours âprement disputé entre les grandes œuvres filmées de dix-neuf nations. En fait, la lutte se circonscrira entre une demi-douzaine de productions qui laissent les autres derrière elles. […] C’est pour nous une satisfaction particulière qu’une réalisation française vienne trancher avec tant de médiocrité. […] Nous ne saurions passer sous silence les conditions par trop défectueuses de la projection. Être obligé de supporter quatre coupures de films par séance, deux inversions de bobines, un mauvais réglage du son, un cadrage maladroit, le tout dans des conditions d’inconfort exceptionnelles, voilà qui ne se justifie pas dans une manifestation de cette importance».

Michèle Morgan, comédienne de génie

George Charensol dans Les Nouvelles Littéraires souligne lui aussi le talent de Morgan : «si le caractère de Gertude nous satisfait pleinement, c’est qu’une comédienne de génie lui insuffle une vie intérieure qui déborde largement le cadre du film». Toujours autour de ce film, il s’agace de certains commentaires liés à ces problèmes cités plus haut : «Les lecteurs m’excuseront si, au lieu de les entretenir d’incidents sans importance et sans intérêt, je leur parle des films présentés à Cannes. Je sais bien que le dernier mot du snobisme est de dire du mal du Festival de cannes [Oui, déjà !!!] mais le snobisme et la mauvaise foi ne sont pas mon fort». Et pan dans le bec !

Claude Lazurick, dans L’Aurore en octobre 46 n’est pas aussi enthousiaste sur ce classique du cinéma français d’après-guerre : «Jean Delannoy a obtenu un film sans vie aux dialogues interminables qui soutient difficilement l’intérêt du spectateur». Certes, c’est un peu académique, mais la remarque est bien rude ! J’imagine que Jean (oui, je l’appelle Jean) en fut bien peiné à l’époque.

L’on remarquera que l’ensemble des textes (nombreux sur ce film) partagent dans l’ensemble le même enthousiasme sur la performance de l’actrice en effet remarquable mais aussi une absence d’enthousiasme flagrant sur son pauvre partenaire qui en prend plein la poire. En voici un exemple sous la plume de Henry Magnan pour Le Monde, pour qui le film «appelle de sérieuses réserves […] la plus grave concerne l’interprétation de Pierre Blanchar, grandiloquent, les maxillaires contractés, l’oeil d’une fixité de chouette usant et abusant de procédés dont l’écran n’a que faire, forçant tous les effets, ne nous faisant grâce ni d’un soupir ni d’un trémolo, visiblement affligé dès le début du film du tour que prendront les événements». Si le rejet a le mérite d’être clair, un grand mystère entoure son opinion sur la performance d’un de leurs partenaires : «Jean Dessailly joue comme il vivrait». Toute explication de texte sera la bienvenue.

Ce n’est donc pas Monsieur Blanchar qui fut primé aux côtés de Michèle Morgan mais le protagoniste du Poison. Dans La Marseillaise, Gilbert Badia évoque la complexité de la performance de l’acteur : «Ray Milland est toujours en scène, tantôt presque normal, tantôt hébété par l’alcool, le visage hagard, les traits crispés, avec toujours, derrière ce front, la hantise de l’alcool, la passion du drogué prêt à tout, à mentir, à voler, à séduire une femme pour satisfaire son vice ; l’oeil fureteur pour tromper la surveillance de ses voisins, de ses parents, de ses gardiens, ligués contre lui.» Il rajoute : «Cette sympathie et cette sorte de remords que suscite Don Birnam, c’est le résultat de la remarquable mise en scène de Billy Wilder qu’on a déjà appréciée dans Assurance sur la mort, une mise en scène dépouillée, entièrement subordonnée à tout ce qui n’est pas l’essentiel : l’alcoolique. Pas d’effets d’éclairage, pas de prises de vues apparemment compliquées ou savantes […] mais la caméra attachée aux pas du sujet, étudiant ses gestes, devinant ses intentions, traduisant ses pensées. Un film scientifique, précis comme l’étude clinique d’un médecin […] Billy Wilder permet à son héros de voler un sac, d’emprunter de l’argent à une grue pour aller boire».

Mais qui n’a jamais fait ça à Cannes ? Je vous le demande ! Pardon, je m’égare. Je vais évidemment couper cette remarque. Ou pas.

Acteurs toujours, les commentaires sur ceux de Brève rencontre de David Lean (critique) soulignent leur physique ingrat. Pour Pierre Laroche, Celia Johnson et Trevor Howard ne sont ni très jeunes ni très beaux, ce qui est un peu cavalier. Il évoque avec des mots plus choisis son enthousiasme pour ce film mais aussi pour l’un de ses prix obtenus : «M. Noel Coward et son metteur en scène habituel M. David Lean (on était poli à l’époque, du monsieur voili voilà) présentèrent Brief Encounter, une histoire toute simple, toute nue, d’une cruauté sincère, d’une mélancolie sans préméditation, une sorte de Voyage sans retour, moins romanesque, tout nimbé de pudeur et de tendresse désespérée . Ce film obtint le prix international de la critique et cette récompense honore ceux qui le décernèrent (ah carrément) tout autant que ceux qui le reçurent. Je n’en dirais pas autant de toutes les couronnes décernées sur la Croisette».

Libération, dans son édition du 23novembre 1946, en rajoute une couche sur les acteurs : «Celia Johnson n’est pas spécialement jolie. Elle a un visage de cliente des Galeries Lafayette tiré à des milliers d’exemplaires, un visage qui n’aspire qu’à plaire à son mari et à ses enfants, un visage de tous les jours, un visage qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez qu’elle repoudre discrètement quand il luit trop. Le médecin n’a rien d’un Adonis ou d’un mannequin. Ce n’est ni Clark Gable, ni Jean Marais. C’est le visage de l’homme qu’on épouse, ou qu’on a épousé. », concluant sur son engouement pour le prix de la critique remis à ce film. «Mes confrères et moi serions heureux que le public ratifiât notre jugement, prouvant ainsi, quoi qu’en prétendent certains distributeurs et exploitants, que lui aussi sait distinguer l’art cinématographique de l’épicerie filmée». Il souligne l’universalité de l’histoire avec des références très pointues : «il y a des milliers de drames comme cela quotidiennement. Ça se passe à la gare Saint-Lazare, dans l’autobus, à Rouen, dans l’Ohio, en Australie et dans le Labrador».

«ah ! Oui, voilà du cinéma, voilà de l’art, voilà du génie »

Autre chef d’oeuvre primé : Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini. Le Canard Enchaîné présente ainsi le film : «M. Rossellini a tourné son film à la sauvette, sans aucun moyen. Il a du vendre ses meubles pour le terminer. » suivi d’un péremptoire «ah ! Oui, voilà du cinéma, voilà de l’art, voilà du génie ». Le texte ajoute que «son film est une succession de miracles. Il a enregistré le son après coup, car il ne pouvait pas s’offrir le luxe d’un camion sonore. Et l’on s’en moque complètement, l’intérêt du film est ailleurs. Il est dans cette vérité de tous les instants, surprise dans le simple appareil d’une beauté qu’on vient d’arracher à la vie. […] On n’oubliera pas la nuit de l’interrogatoire avec la salle de torture d’un côté, la salle de jeu de l’autre, et ce bureau blafard entre les deux ce cocktail de sang et d’alcool et cette odeur de cigare humide.. On n’oubliera pas la perquisition et cette foule sourdement révoltée. On n’assiste pas à un film. On est mêlé à une action, on y participe…». Jean Thévenot dans Jeunesse Ouvrière salue lui «une réussite cinématographique qui venge la résistance de tous les navets commis en son nom». Une bonne claque, bien méritée pour les films à sujets qui oublient la forme cinéma. Ce qui n’a visiblement pas été oublié par un autre lauréat, lui aussi félicité pour ses exploits cinématographiques, mais dans un autre registre esthétique.

René Clément a lui été primé pour La Bataille du rail, sorti en mars 46, soit six mois avant le lancement de ce premier festival. Lu dans Les Nouvelles Littéraires : «René Clément […] a le sens du détail caractéristique qui nous plonge à tout instant dans la vie quotidienne. Il parvient à ramener à la réalité une action qui tend soudain à s’en éloigner sensiblement : l’araignée qui n’échappe pas à l’oeil du condamné obsédé par l’attente du coup de feu mortel ; le ver luisant découvert sur le talus par le maquisard ; l’allumette qui tarde à s’allumer alors que chaque seconde compte ; le linge étendu par mes soldats du train blindé en panne ; l’accordéon qui vient tomber intact près des wagons fracassés ; le drapeau successivement hissé et retiré […] ce sont bien ces mille détails admirablement intégrés à l’action qui donnent à La Bataille du Rail son grand caractère et qui l’empêchent de ressembler à tant de récits sur la résistance qui nous peignent systématiquement celle-ci sous les couleurs de l’image d’Epinal. Pourtant ce film possède une qualité plus remarquable encore, c’est son montage. Il est fait de séquences très brèves mais assez habiles pour ne pas nous fatiguer et nous donner une impression de papillonnement ; cette technique est bien adaptée à son sujet fait de cent actions diverses et dont la seule unité est le désir de nous rendre tangible l’esprit de résistance des cheminots . »

Enfin, achevons cette revue de presse incomplète donc (vous pouvez siffler), avec l’avis de L’Aurore sur La Belle et la Bête : «le film de Jean Cocteau a déjà été jugé à cannes. Ce fut une condamnation. Le voici donc en appel devant le public français. […] il est infiniment probable que le jugement sera maintenu. [Ce] n’est pas un grand film …»

Une belle phrase de conclusion qui rappelle que tout est relatif comme disait Albert.