Amis cinéphiles, bienvenue ! Ton site préféré te propose les Madeleines de Proust de David : par moult souvenirs et autres petites anecdotes, notre rédacteur te racontera comment s’est forgée sa cinéphilie durant sa prime jeunesse, laquelle a considérablement évolué durant son adolescence et son entrée dans l’âge adulte.

Cela s’appelle « Back To The Past », et vous retrouverez un nouvel article tous les vendredis. Au programme cette semaine, des toons, de la trempette et une salle de cinéma !

C’est ce jour-là que tout a commencé… Les très nombreuses séances de cinéma, les VHS de films à voir et revoir qui s’empilent de plus en plus haut vers le plafond du salon, les journaux et programmes TV traqués dans le moindre détail afin de savoir quelle nouvelle pépite du 7ème Art va être proposé à mon esprit de cinéphage compulsif, les revues achetées et re-re-dévorées jusquà satiété, les bacs à VHS (et plus tard à DVD) de magasins discount et autres vidéo-clubs pour dénicher la pièce rare, les livres dans les bibliothèques et autres CDI de lycée ou de collège pour connaître de plus en plus l’histoire du cinéma ; les festivals pour découvrir des longs-métrages qui ne seront peut-être visibles nulle part ailleurs…

Tout a commencé cette journée d’octobre 1988.

Malgré mon jeune âge – j’avais alors six ans – malgré les souvenirs qui s’amenuisent et le temps qui semble passer de plus en plus vite à mesure que l’on est plus vieux, je pourrais vous raconter cette après-midi comme si c’était hier. Rien qu’à écrire ce texte, toutes les sensations ressenties alors me reviennent, telles Georges Pérec et ses bribes de souvenirs compilées dans son livre Je me souviens ou La Première gorgée de bière de Delerm père.

Epinal, préfecture du département des Vosges, ma ville d’origine. Nous sommes un samedi ou un dimanche, proche certainement des vacances de la Toussaint, à moins qu’elles n’aient déjà commencées, mais peu importe… Ce jour-là, ma maman avait décidé de m’emmener dans un endroit public, un lieu à la fois étrange et mystérieux, un lieu où l’on pouvait rire, pleurer, avoir peur, s’évader, se divertir dans le noir 90 ou 120 minutes (voire plus) durant : une salle de cinéma.

« Une salle de cinéma… Mais que peut bien donc être cet endroit ? » me demandé-je très certainement alors que ma mère conduisait à la recherche d’une place de stationnement, chose assez difficile à entreprendre à certaines heures de la journée dans le centre de la ville. Après la tâche (ou le labeur digne d’un des douze travaux d’Hercule, c’est selon) dûment effectuée, nous nous rendions au lieu proprement dit. Un grand immeuble, aux portes vitrées, où l’on pouvait apercevoir plusieurs affiches de longs-métrages ; rien qu’à la première vision, il existait quelque chose de magique en apercevant ce grand endroit, où plusieurs parents ou grands-parents y accompagnaient leurs enfants ou petits-enfants, telle une fête foraine ou les célébrations du 14 juillet.

Je me rappelle de plusieurs choses : la file où l’on pouvait dans l’attente d’accéder à la caisse voir les différentes informations sur les films à voir ou prévus dans un avenir proche – des grands tableaux avec une affichette et le synopsis (ou résumé) orné par plusieurs photos d’exploitation, procédé qui paraîtrait aujourd’hui totalement kitsch à l’heure où tout téléphone portable est aujourd’hui connecté à Internet, 2 ou 3 postes de télévision qui passaient en boucle les bande-annonces des longs-métrages projetés actuellement et enfin, directement après la caisse, un escalator menant à l’endroit magique tant convoité : les salles de projection…

C’était une évidence : contrairement à l’école, lieu austère où règne l’autorité et où il était obligatoire d’y aller et de travailler, et la maison familiale où l’atmosphère n’était pas toujours au beau fixe avec les aléas de la vie, j’ai su instantanément, immédiatement, que dans cet endroit, dans ce lieu qui allait plus tard devenir une quasi-étape de pèlerinage pendant mes années lycée, je me sentirai toujours bien. Bien, en sécurité, déconnecté pendant 2 heures, loin des tracas de mon existence, les engueulades de mes parents, les profs autoritaristes et humiliants, les camarades de classe déplaisants et venant à l’école juste pour y faire le bordel : tout serait oublié.

Et pourtant… Ce premier jour en ce lieu de célébration du 7ème Art aurait pu mal se passer. En effet, alors que je trépignais d’impatience à l’idée de découvrir ce film qui promettait beaucoup pour le gamin de six ans que j’étais, après être passé devant la confiserie où le pop-corn apporte dans les couloirs des étages supérieurs une odeur si particulière et avoir franchi la (grande) porte d’entrée menant à la salle… Cette dernière était PLEINE ! Pleine à craquer, pleine d’enfants, de parents, de grands-parents, dans une atmosphère bruyante bien que joyeuse, mais un peu déroutante pour le jeune garçon que je suis alors, pas encore conscient d’être victime d’une certaine phobie sociale. Ma mère trouva alors immédiatement une solution : me faire asseoir sur un siège à l’arrière, me faisant entièrement confiance, pendant qu’elle serait située plus avant dans la salle.

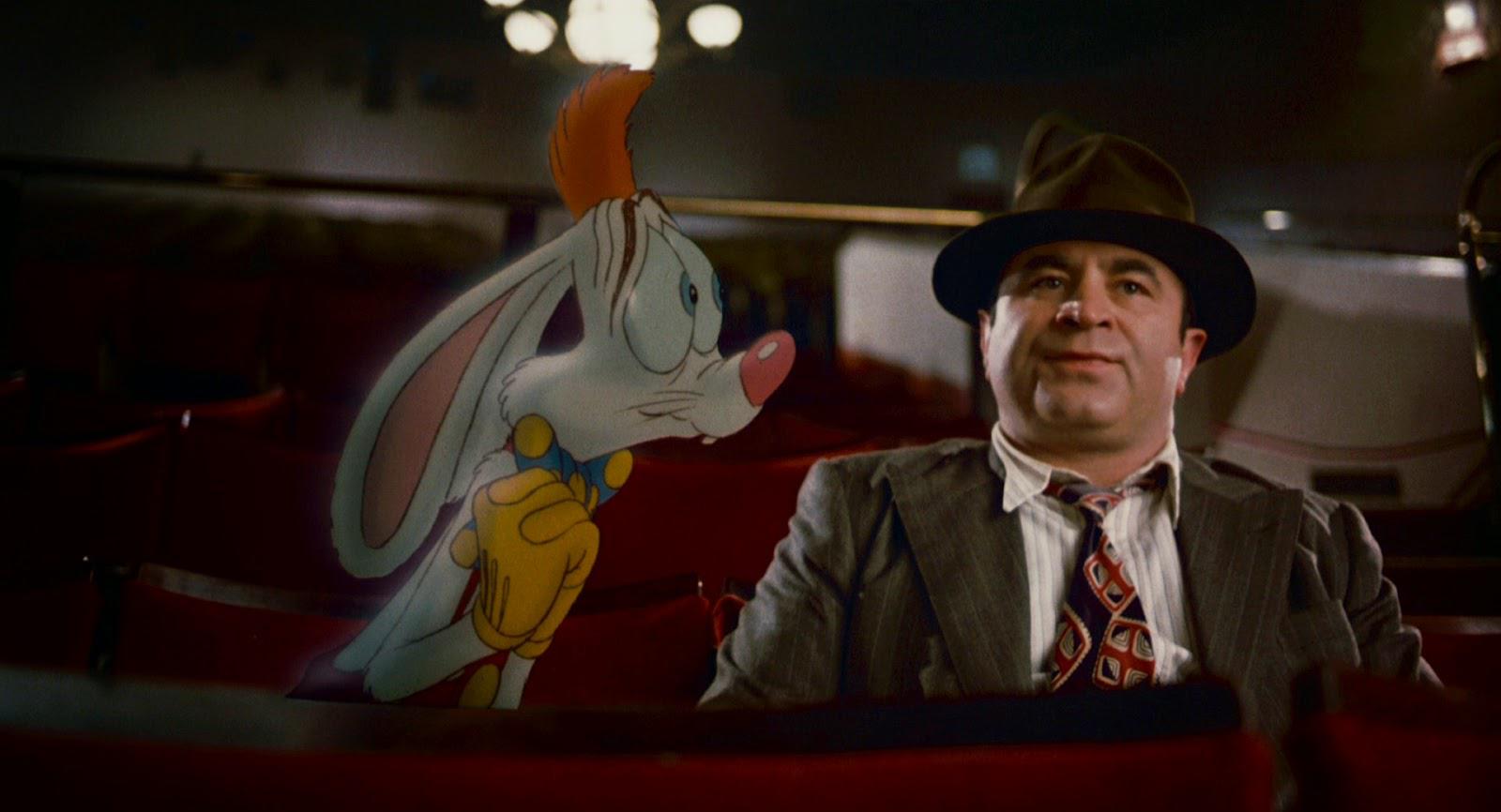

Et… Tout se passait bien. Malgré cette ambiance de bruit, de chahut, de brouhaha, digne d’une salle de concert, je me sentais étonnamment bien. J’étais prêt à voir un film qui allait marquer à jamais mon esprit : une production Disney, mélange de dessin animé et d’acteurs en chair et en os, concept qui me paraissait déjà totalement dingue quoique loin d’être nouveau (Mary Poppins en 1964 proposait déjà la même chose), réalisé par le même cinéaste américain qui faisait remonter dans le temps un adolescent des années 1980 grâce à une DeLorean, et présenté à l’époque comme une véritable prouesse technique combinant l’univers loufoque des Looney Tunes et des personnages Disney et une intrigue digne des films noirs des années 1940, interprété par Bob Hoskins trois ans après son rôle de technichien-chaufagiste rancunier dans Brazil et cinq ans avant d’endosser la salopette rouge de Mario, mais ceci est une autre histoire… J’apprendrai bien plus tard que le projet était au stade de développement depuis 1981, mais que le scénario subira plusieurs phases de réécritures et aura du mal à voir son budget bouclé pour cause de crise chez Disney avant que la collaboration avec Spielberg ne soit envisagée, ainsi que le choix de Robert Zemeckis à la réalisation après le triomphe de A la poursuite du diamant vert.

Le film est également, pour pas mal de gens de ma génération, l’occasion de voir la première créature féminine qui pourrait émoustiller nos sens et faire briller nos yeux si nous étions plus âgés et proches de la puberté, à savoir la somptueuse Jessica, femme du lapin hystérique Roger Rabbit ainsi que le premier véritable méchant de cartoon, en la personne du juge Demort qui souhaite l’éradication des toons.

Avec ses cinq millions de spectateurs en France et ses 350 millions de dollars de recettes mondiales, le film est un véritable triomphe, et un succès aussi bien chez les enfants que chez les adultes, proposant un vrai univers et de vrais personnages, qui n’ont absolument pas vieillis même près de 30 ans après la sortie. Mais tout cela ne sont que des chiffres comparés à l’émerveillement et le plaisir ressentis devant ce mélange de comédie, de film noir et d’humour loufoque au rythme dantesque.

Parfois, par pure nostalgie, je me remémore cette journée d’automne, où j’ai enfin découvert la passion de ma vie, le carburant de mon existence, la potion magique qui me ferait oublier tous mes soucis et parfois, je souhaiterais remonter le temps, me rendre à ce cinéma qui n’existe plus aujourd’hui, passer devant les affichettes et autres photos d’exploitation, la confiserie, humer l’odeur du pop-corn et des confiseries, ouvrir la grande porte de la salle de projection, et me voir, à l’âge de 6 ans, émerveillé, des étoiles dans les yeux, le sourire grand comme à la vue des cadeaux de Noël et, enfin !, la salle serait plongé dans le noir complet, et le film commencerait…

Et là, une cinéphilie commencerait…