Tu t’ennuies au milieu de cette torpeur estivale ? Les blockbusters à venir te laissent totalement indifférents ? Tu as déjà vu 4 fois Les Indestructibles 2 et revu 12 fois Ready Player One ? Les news concernant Marvel te donnent envie de fracasser ton smartphone de rage contre un mur ? Calme-toi, l’ami ! Pour combler ton impatience et ta monotonie, ton site favori te suggère 50 œuvres méconnues de ton Art préféré, 50 petites pépites à déterrer pour les plus curieux et téméraires des cinéphages de France et de Navarre, dans tous les genres et époques. Bonnes découvertes !

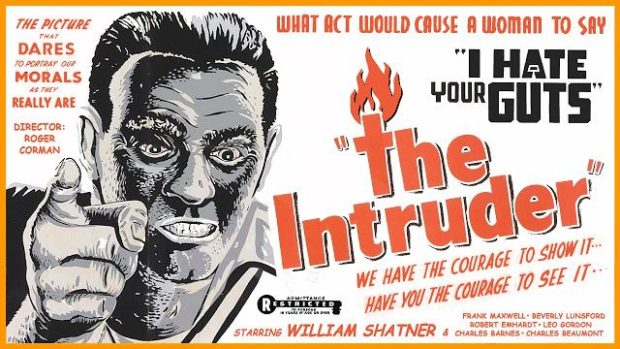

The Intruder, de Roger Corman (1962)

Au milieu de ses multiples productions et réalisations de petits films d’horreur et de S-F et ses brillantes adaptations de nouvelles d’Edgar Allan Poe ayant fait le bonheur des fantasticophiles des années 1950-1960, une vraie bombe fiévreuse en pleine époque du mouvement des droits civiques des Etats-Unis, refusée par toutes les salles de cinéma américaines : un homme en complet blanc immaculé (William Shatner) arrivé de nulle part et bien décidé à ficher la zizanie dans une petite bourgade du sud des States, après le vote d’une loi d’intégration permettant aux enfants noirs de fréquenter les mêmes écoles que leurs camarades blancs ; malheureusement, la ségrégation raciale bouillonne encore au sein de la population, facilitant la tâche pour notre fauteur de troubles. Tourné en trois semaines pour un budget de misère, un film noir sous tension constante, porté par la prestation fantastique et habitée de Shatner.

Road to Salina, de Georges Lautner (1970)

Une vraie curiosité dans la filmographie de Georges Lautner, metteur en scène des légendaires Tontons Flingueurs et réalisateur d’une poignée de films français populaires dialogués avec verve par Michel Audiard. Tourné en anglais avec Rita Hayworth en fin de carrière et l’étoile filante du cinéma Mimsy Farmer (More, Quatre mouches de velours gris…), une vraie redécouverte que ce long-métrage à l’ambiance sexuée, à mi-chemin entre mélodrame et thriller psychologique, sous la chaleur écrasante de la côte californienne. Tarantino et le duo belge Hélène Cattet-Bruno Forzani ont été marqués par ce film aujourd’hui rare, magnifié par une partition de Christophe ré-utilisée dans Kill Bill et Laissez Bronzer Les Cadavres.

L’Ambassade, de Chris Marker (1973)

Alors que Chris Marker, « le plus célèbre des cinéastes méconnus » est célébré en cette année 2018 à la Cinémathèque Française avec rétrospective intégrale et exhumation de ses tonnes d’archives retrouvés dans son appartement parisien où il s’est éteint le jour même de son 91ème anniversaire, il est urgent de (re)découvrir son autre fiction. En effet, 11 ans après le légendaire La Jetée, Marker livre ce court de 20 minutes, « film super 8 trouvé dans l’ambassade » dans lequel sont filmés des personnages, réfugiés politiques, dont les actions sont décrites par une voix-off. Quelle ambassade ? Quel pays ? Nous ne le saurons jamais ; peut-être est-ce une réponse de Marker aux évènements du Chili en ce mois de septembre 1973. Pays imaginaire, alors ?… Comme Henri-Georges Clouzot l’ordonne dans son chef-d’oeuvre Les Diaboliques, ne révélez pas la fin. Jamais.

L’Enfer des armes, de Tsui Hark (1980)

Il revitalise le wiu xia pian (film de sabres chinois) au milieu de papillons tueurs (Butterfly Murders) : le public hong-kongais s’en fout. Il offre le coeur fraichement arraché et encore battant de son héroïne à la fin de « Histoires De Cannibales » pour montrer son amour au public : encore raté, c’est un échec commercial. Alors, Tsui Hark décide de se suicider commercialement : des adolescents posant une bombe dans un cinéma pour passer le temps, un bloc de nihilisme féminin qui défenestre les chats errants et les fait s’empaler sur des barbelés, des bras d’honneur face caméra, des tueurs impitoyables, une fusillade finale dans un cimetière. L’ultime crachat de Tsui Hark avant son grand retour au sein du cinéma de divertissement asiatique au mitan des années 1980.

Made in Britain, d’Alan Clarke (1982)

10 ans avant de pisser le sang dans un garage 90 minutes durant sous la caméra de Tarantino ou de jouer les tueurs à gages affamés dans l’OVNI télévisuel qu’est la troisième saison de Twin Peaks, Tim Roth déjà dans un rôle inoubliable : skinhead apparaissant au son de « UK 82 » de The Exploited, devant la caméra fluide d’Alan Clarke, le trésor caché du cinéma britannique des années 1980-1990 et référence avouée d’un cinéaste comme Gus Van Sant pour son Elephant, primé par la Palme d’Or. Une odyssée de 75 minutes, auto-destructrice, rageuse, furieuse, jusqu’à un point de non-retour où son anti-héros, résigné, se retrouve confronté à son pire ennemi : son double en uniforme de maton. Et c’est de la télé. Oui. Donc, ce n’est pas passé à Cannes à l’époque. Non.

Brain Damage, de Frank Henenlotter (1988)

Frank Henenlotter n’est pas que le responsable d’un des films d’horreur les plus représentatifs de ce cinéma d’horreur trônant fièrement dans les rayons des video-clubs qu’est Basket Case ; il signa également cet objet étrange. Chaînon manquant entre le mauvais goût façon John Waters et une esthétique de rêve-cauchemar éveillé à la Lynch, un des derniers représentants du cinéma d’horreur sale, subversif, iconoclaste, faisant le bonheur des cinémas de la 42ème Rue et des vidéo-clubs d’antan. Scènes psychédéliques bleutées et sursauts horrifiques trash se succèdent jusqu’à un final « électrique » et halluciné suscitant stupeur et interrogation, que n’aurait pas renié le Kubrick de 2001.

Les Documents Interdits, de Jean-Teddy Filippe (1989)

Avant [REC], il y a eu The Blair Witch Project dans le style « found footage », soit un long-métrage en forme de faux documentaire, soit-disant des images filmées lors d’un drame et miraculeusement retrouvées. C’est également le canevas du controversé et culte Cannibal Holocaust, déjà en 1980. Et à la fin des années 1980, cette supercherie diffusée sur La Sept, ancêtre de Arte. Une série de documents, narrés par une voix-off, présentant des évènements bizarres, surnaturels, inexpliqués. 12 petits films dignes de la Quatrième Dimension, à l’ambiance inoubliable, bien entendu diffusés à l’époque comme s’il s’agissait de vraies images avant que le diffuseur ne révèle la supercherie. Peter Jackson, avant sa trilogie du Seigneur des Anneaux, bernera à son tour les téléspectateurs avec Forgotten Silver, sur la découverte de l’oeuvre du cinéaste inconnu Colin McKenzie.

Ebola Syndrome, de Herman Yau (1996)

Amis du bon goût, bonsoir ! Nous avons l’incommensurable plaisir de vous présenter le duo Herman Yau-Anthony Wong, duo cinéaste-acteur déjà coupable du tordu et glauquissime The Untold Story, film tiré d’un fait réel dans lequel un petit escroc complètement barge devient serveur dans un restaurant de Hong Kong et fait chanter son patron, jusqu’à le massacrer, ainsi que sa femme et ses enfants, et… les servir en brioches à la clientèle du resto ! Trois ans plus tard, Yau signe la suite spirituelle avec ce Ebola Syndrome, véritable variation grotesque et bourrée d’humour noir du Alerte De Wolfgang Petersen. Amateurs de cinéma extrême, si vous n’avez pas froid aux yeux, voilà le summum du cinéma de Hong Kong dit « catégorie III », comprendre là réservé à un public très averti.

https://www.youtube.com/watch?v=D1SaN40u8Uk

La Chispa De La Vida, d’Alex De La Iglesia (2011)

Chaque année, on découvre un grand film. Un film drôle, beau, émouvant, qui vous laissera le coeur en miettes et le cerveau en vrille. Un film dont aucun journaliste, aucun critique cinématographique ne parlera, trop occupé par la couverture d’autres longs-métrages autrement plus honorifiques, qui sera balancé tel un soldat au casse-pipes au milieu d’une dizaine d’autres sorties en salles hebdomadaires, et ce dans une poignée de copies. C’est ce qui se passa fin 2012 avec ce petit bijou trop méconnu de De La Iglesia, le vrai trésor caché du cinéma européen actuel. Un an après son triste et rageur Balada Triste De Trompeta, De La Iglesia nous livre une nouvelle œuvre plus douce-amère, sans se débarrasser d’une certaine colère envers le libéralisme sauvage qui envahit son pays natal. Il livre surtout la plus belle performance de Salma Hayek, dont le plan ultime ne quittera plus jamais votre mémoire.

Leviathan, de Lucien Castaing-Taylor & Verena Paravel (2012)

Un chalutier. De l’eau, beaucoup plus que dans le film boursouflé de Luc Besson. Des poissons, beaucoup plus que dans le prologue de Meaning Of Life des Monty Python. Des oiseaux, aussi nombreux et menaçants que chez Hitchcock. Des pêcheurs. Des sons, des images indescriptibles. Des objets tranchants, des filets, du sang, beaucoup de sang. La nuit, le jour, pas de lieu décrit. Quand ? Allez vous faire voir, répondent les deux réalisateurs de ce OVNI comparable à l’enfer sur Terre. Pas de dialogues, de mise en contexte, l’immersion, juste l’immersion dans le chaos. 85 minutes impossibles à résumer, inconfortables, interdites aux cinéphiles en charentaises, réservées aux durs, aux vrais, aux amoureux de l’image. Même si cette dernière est à 90 % dégueulasse. Les curieux et/ou insomniaques tombés dessus sur Arte ne savent toujours pas sur quoi ils ont zappé.

Les Documents Interdits sont tous visibles légalement sur la page Vimeo de son créateur Jean Teddy Filippe https://vimeo.com/jtfilippe