30 films inédits en salles à redécouvrir pendant le #confinement

Alors que l’on en a encore au minimum pour trois semaines de confinement, la devise est plus que jamais claire : #RestezChezVous – détendez-vous, faites l’amour, lisez, regardez des films. Pour ce qui nous concerne, regardez des films et lisez-nous, surtout. Depuis plus d’un mois maintenant, les cinémas sont fermés en France, alors c’est cinéma à la maison pour tout le monde.

Voila qui doit faire doucement marrer certains cinéastes : ceux qui sont, de notre côté de l’Atlantique du moins, de toutes façons condamnés à un cinéma du confinement, n’accédant pas aux prestigieuses salles de cinéma et se voyant uniquement distribués par le biais de la VOD, de la SVOD, du e-cinéma ou du DTV (« Direct To Video »). Et si certains enragés du cinéma de genre n’ont jamais réellement connu, malgré leur talent, d’autre horizon que celui du cinéma à la maison, on peut légitimement supposer que d’autres cinéastes de formation plus « classique », tels que Martin Scorsese ou Brian De Palma, doivent en revanche l’avoir un peu mauvaise de se voir ainsi rétrogradés du grand au petit écran.

En cinq ans de bons et loyaux services dans la section Blu-ray / DVD de critique-film.fr, on a vu passer pas mal de bons petits films, voire même quelques chefs-d’œuvre, qui s’étaient curieusement vus privés d’une exploitation dans les salles de cinéma. On laissera donc Netflix et les différentes plateformes de SVoD de côté pour cette fois, pour vous parler d’une petite trentaine de films disponibles en vidéo depuis 2015, mais dont le point commun est de ne pas être sortis dans les salles françaises…

# Fantastique

The mirror (Oculus) – Mike Flanagan (2013)

Comptant à son générique rien de moins que Karen Gillan (Doctor Who), Katee Sackhoff (Battlestar Galactica), Rory Cochrane (Les experts – Miami), James Lafferty (Les frères Scott), Brenton Thwaites (Summer bay) et Miguel Sandoval (Medium), le nouveau film d’horreur arrivant en « Direct To Video » chez TF1 Vidéo, The mirror, ne devrait pas trop perturber les amateurs de séries TV côté casting.

Comptant à son générique rien de moins que Karen Gillan (Doctor Who), Katee Sackhoff (Battlestar Galactica), Rory Cochrane (Les experts – Miami), James Lafferty (Les frères Scott), Brenton Thwaites (Summer bay) et Miguel Sandoval (Medium), le nouveau film d’horreur arrivant en « Direct To Video » chez TF1 Vidéo, The mirror, ne devrait pas trop perturber les amateurs de séries TV côté casting.

Récit d’ambiance, au caractère assez ambitieux dans son genre, The mirror choisit de suivre un personnage perturbé, sortant d’un hôpital psychiatrique. Rien de neuf ou d’original en soi, sauf si l’on part du principe que ce dernier, guéri, doit gérer avec les psychoses de sa sœur, qui n’a pas été internée et s’avère carrément plus psychotique que lui. Le fantastique ne prenant -dans un premier temps du moins- pas réellement le pas sur le côté « réaliste » de l’intrigue, le film va s’amuser à mélanger les genres, en même temps que le passé, le présent, le réel, le doute et la folie.

Une fois cette curieuse ambiance bien installée, quand elles arrivent enfin, les scènes de terreur s’avèrent plutôt efficaces : aidé par une photo de toute beauté et des cadres extrêmement bien composés, le film de Mike Flanagan assure le spectacle et le quota de frissons sans le moindre problème. S’il ne trouvera certes pas automatiquement sa place au panthéon des classiques du genre, sa mise en scène soignée et sa classe générale le rendent cent fois plus fréquentable que n’importe quel Paranormal activity. Sorti en vidéo en France en 2015 chez TF1 Vidéo.

L’internat (Boarding school) – Boaz Yakin (2018)

Carrie, Créatures célestes, Ginger snaps, Mysterious skin, Mean creek, Donnie Darko… Le cinéma fantastique et les récits de « coming of age » font souvent bon ménage. Le fameux passage à l’âge adulte, la découverte de la sexualité et la notion d’acceptation de soi demeurent, pour tout un chacun, forcément toujours un peu nimbés de mystères en tous genres, et le fait de les illustrer au cinéma en ayant recours à des symboles allant chercher du côté du surnaturel est une idée non seulement habile, mais également pleine de poésie.

Carrie, Créatures célestes, Ginger snaps, Mysterious skin, Mean creek, Donnie Darko… Le cinéma fantastique et les récits de « coming of age » font souvent bon ménage. Le fameux passage à l’âge adulte, la découverte de la sexualité et la notion d’acceptation de soi demeurent, pour tout un chacun, forcément toujours un peu nimbés de mystères en tous genres, et le fait de les illustrer au cinéma en ayant recours à des symboles allant chercher du côté du surnaturel est une idée non seulement habile, mais également pleine de poésie.

Et si l’on ne s’attendait pas forcément à trouver Boaz Yakin aux commandes d’une de ces histoires de « coming of age » baignant dans le sang, la surprise liée à la découverte de L’internat n’en est que plus grande, intense, extraordinaire. Autant être clair d’entrée de jeu : s’imposant comme un film d’horreur important, à la fois viscéral et personnel, L’internat fera rapidement figure de classique immédiat, de ceux dont on sait assurément dès qu’on les voit qu’ils feront indéniablement partie des meilleurs films que l’on aura le loisir de découvrir en 2019. Ainsi, le film de Boaz Yakin pourra à sa manière relancer le fameux débat sur les « DTV » (Direct to Video) en France : les meilleurs films bénéficient-ils systématiquement d’une sortie dans les salles obscures ? La réponse est non.

Bien sûr, on pourra comprendre la frilosité des distributeurs à sortir dans les salles un film aussi radical et âpre, jonglant avec des thématiques aussi délicates que l’identité sexuelle, l’héritage de la violence ou même la Shoah – on suppose que le film aurait automatiquement écopé d’une interdiction aux moins de 16 ans, ce qui aurait probablement considérablement réduit son exploitation. Néanmoins, on ne pourra s’empêcher de penser que L’internat aurait cent fois plus mérité de sortir dans les salles que de nombreux autres films, suivez mon regard… Toutefois, l’honneur est sauf dans le sens où le public français va quand même avoir l’opportunité de découvrir le film dans une belle édition Blu-ray sous les couleurs de Metropolitan Vidéo.

Suivant la trajectoire d’un jeune garçon sujet aux terreurs nocturnes, L’internat choisit donc de mettre en parallèle la découverte de son homosexualité par l’adolescent avec une certaine idée de « transmission du mal », un fil ténu le liant à sa grand-mère disparue. Cette dernière, Feiga, lui apparaît en rêve, et le spectateur découvrira son histoire sanglante au fil du déroulement du récit, qui navigue entre une présentation / caractérisation des personnages naturaliste et une fantasmagorie de plus en plus appuyée au fur et à mesure que l’on avance dans l’intrigue et bascule dans la folie. Cette ambiance de folie furieuse qui nimbe le dernier acte et les vingt dernières minutes du film s’inscrira d’ailleurs également dans la patine visuelle du film, baignée d’éclairages vifs surréalistes (rouge, rose, vert, bleu…). On notera que ce basculement dans une atmosphère de folie était annoncé au début du film, alors que le jeune héros Jacob (Luke Prael) regardait sur sa télévision le dernier sketch des Trois visages de la peur (Mario Bava, 1963), intitulé « La goutte d’eau », récit d’ambiance à l’atmosphère étouffante mettant en scène le retour d’une vieille dame récemment décédée… Sorti en vidéo en France en 2019 chez Metropolitan Vidéo.

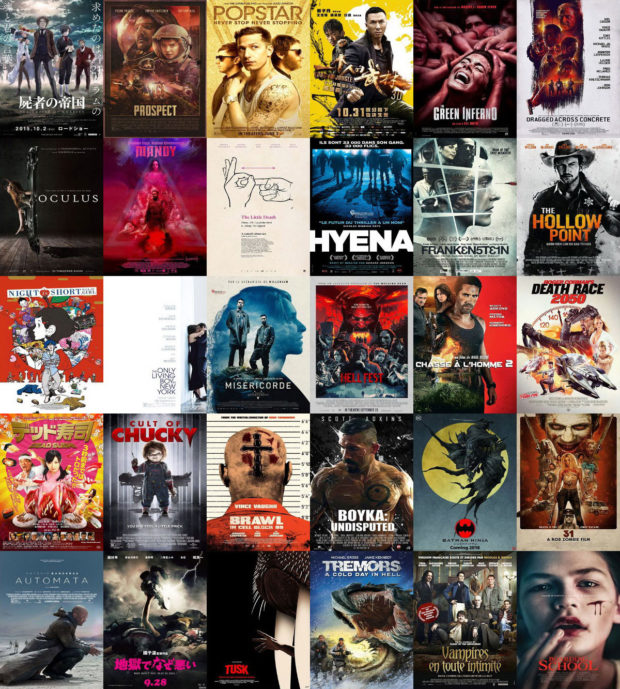

Hell fest – Gregory Plotkin (2018)

Remis au goût du jour par Wes Craven et Kevin Williamson au milieu des années 90 avec le saga Scream, le slasher (ou « néo slasher ») ne résistera pas au carton international de Paranormal activity en 2007. Trop contents de pouvoir faire encore plus de bénéfices avec une mise de départ dérisoire, les producteurs ont en effet petit à petit abandonné le genre au profit de films d’horreur plus immédiats et/ou violents, tels que le « Found footage », le « Torture porn » ou le « Home invasion ». En 2017 néanmoins, Jason Blum, heureux producteur de la franchise Paranormal activity, surprend à nouveau son monde en produisant Happy birthdead, amusante relecture des codes du slasher ; le film ayant été un véritable succès international (121 millions de dollars récoltés pour un budget de 5), il n’est pas étonnant de voir à nouveau débarquer quelques représentants du genre sur nos écrans.

Remis au goût du jour par Wes Craven et Kevin Williamson au milieu des années 90 avec le saga Scream, le slasher (ou « néo slasher ») ne résistera pas au carton international de Paranormal activity en 2007. Trop contents de pouvoir faire encore plus de bénéfices avec une mise de départ dérisoire, les producteurs ont en effet petit à petit abandonné le genre au profit de films d’horreur plus immédiats et/ou violents, tels que le « Found footage », le « Torture porn » ou le « Home invasion ». En 2017 néanmoins, Jason Blum, heureux producteur de la franchise Paranormal activity, surprend à nouveau son monde en produisant Happy birthdead, amusante relecture des codes du slasher ; le film ayant été un véritable succès international (121 millions de dollars récoltés pour un budget de 5), il n’est pas étonnant de voir à nouveau débarquer quelques représentants du genre sur nos écrans.

Cependant, n’allez pas imaginer que Hell fest, qui débarque dès demain en Blu-ray et DVD sous les couleurs de Metropolitan Vidéo, est une simple resucée des néo-slashers qui ont pollué nos écrans durant plusieurs années après la sortie de Scream : le film est en effet produit par Gale Anne Hurd, qui n’a jamais caché son amour indéfectible pour le genre horrifique, et a visiblement été mis en boite par de véritables amoureux du slasher, respectueux du public et de ses attentes. De fait, et on le déclare d’entrée de jeu sans le moindre préambule : Hell fest est un petit chef d’œuvre du slasher contemporain, un concentré de plaisir filmique destiné à devenir, dans un avenir proche, un véritable petit classique du genre.

S’amusant des codes traditionnels de ce genre de récit, sans néanmoins déployer le cynisme jusqu’à essayer de les « réinventer », le réalisateur Gregory Plotkin embarque avec lui le spectateur grâce à un récit vif et rapide, allant directement à l’essentiel, et surtout grâce à un petit groupe de personnages tout à fait attachants, caractérisés en l’espace de quelques séquences avec une finesse dans l’écriture et dans la mise en place qui leur permet réellement « d’exister » au-delà de leur simple fonction dans le récit. En l’espace de dix minutes à peine, Hell fest est lancé, s’affirmant dans les premières séquences à l’intérieur du parc comme un film « old school » et authentique. Bien sûr, on ne pourra pas s’empêcher de penser que du point de vue du production design, le film lorgne méchamment du côté des films nés de la collaboration entre Terrance Zdunich et Darren Lynn Bousman, à savoir Repo ! The genetic opera (2008), The devil’s carnival (2012) et Alleluia ! The devil’s carnival (2016). Difficile également d’ignorer la sortie, quelques semaines avant le film de Plotkin, de Blood fest (Owen Egerton, 2018), production plus fauchée mais tout aussi gore, se déroulant dans un lieu similaire.

Une fois ces similitudes écartées de votre esprit (l’ombre des films de Bousman n’est de toute façon jamais suffisamment prégnante pour gâcher le plaisir du spectateur), il convient de se préparer à franchement s’amuser devant un spectacle résolument « fun » et plein de clins d’yeux aux classiques du genre, tout en restant toujours premier degré et même sacrément gore par passages. Alors bien sûr, le film n’est pas des plus originaux, mais s’inscrit dans une optique de respect du genre, tout en étant souvent suffisamment malin pour s’écarter des séquences trop attendues ou prévisibles. De plus, Hell fest s’avère indéniablement mis en scène avec panache et style, à l’ancienne, sans effets numériques superflus, la photographie signée par l’excellent José David Montero joue avec habileté des contrastes tranchants entre les couleurs vives et l’obscurité qui baignent la plupart des « attractions » du parc, et puis, on ne va pas se voiler la face, il y a le parc en lui-même, parc à thème absolument génial que nombre de spectateurs auraient probablement envie de visiter, même à prix d’or.

En deux mots comme en cent, on tient là un véritable petit trésor, nous proposant l’inattendu revival d’un genre qu’on croyait presque mort et enterré. En l’état, Hell fest s’impose à l’aise comme l’un des tous meilleurs « néo-slashers » de la vague post-Scream, et sans le moindre doute le meilleur film du genre depuis La maison de cire (Jaume Collet-Serra, 2005). Sorti en vidéo en France en 2019 chez Metropolitan Vidéo.

Mandy – Panos Cosmatos (2018)

Le nom de Panos Cosmatos ne vous sera pas nécessairement inconnu : vous aviez en effet peut-être découvert le cinéma du fils de George P. Cosmatos lors de l’édition 2011 de l’Étrange Festival, où le public présent dans la salle avait pu découvrir, médusé, son premier film Beyond the black rainbow, gros délire hardcore de science-fiction, aussi fascinant que réellement abstrus, mais qui laissait apparaître une réelle personnalité derrière la caméra. Depuis ces premiers pas dans la cour des « grands », les spectateurs qui avaient été charmés par son premier film, tout autant que ceux qui avaient été déroutés par ce dernier, attendaient la suite, attendaient de voir ce que ce jeune prodige, comparable par exemple à un Ben Wheatley, allait nous proposer au cœur de son deuxième film. Sauf que voilà, Ben Wheatley, découvert à peu près au même moment (et dont le cinéma sera, lui aussi, loin de mettre tout le monde d’accord), a signé cinq films entre Kill list (2011) et l’année dernière, auxquels on pourra ajouter plusieurs téléfilms, courts-métrages et épisodes de série TV.

Le nom de Panos Cosmatos ne vous sera pas nécessairement inconnu : vous aviez en effet peut-être découvert le cinéma du fils de George P. Cosmatos lors de l’édition 2011 de l’Étrange Festival, où le public présent dans la salle avait pu découvrir, médusé, son premier film Beyond the black rainbow, gros délire hardcore de science-fiction, aussi fascinant que réellement abstrus, mais qui laissait apparaître une réelle personnalité derrière la caméra. Depuis ces premiers pas dans la cour des « grands », les spectateurs qui avaient été charmés par son premier film, tout autant que ceux qui avaient été déroutés par ce dernier, attendaient la suite, attendaient de voir ce que ce jeune prodige, comparable par exemple à un Ben Wheatley, allait nous proposer au cœur de son deuxième film. Sauf que voilà, Ben Wheatley, découvert à peu près au même moment (et dont le cinéma sera, lui aussi, loin de mettre tout le monde d’accord), a signé cinq films entre Kill list (2011) et l’année dernière, auxquels on pourra ajouter plusieurs téléfilms, courts-métrages et épisodes de série TV.

Durant ce laps de temps, certes probablement totalement infime à l’échelle cosmique, Panos Cosmatos, lui, n’a fait « que » préparer Mandy. Il aura donc fallu huit ans pour que le cinéaste se décide à reprendre le chemin des studios et nous livre ce revenge-movie halluciné, véritable « trip » cinématographique aussi unique qu’époustouflant, porté par le jeu de Nicolas Cage, habité et aux limites de l’hystérie. Une hystérie que l’on pourra d’ailleurs qualifier de collective, étant donné le festival de personnages tarés qui se succèdent à l’écran, illuminés, complètement allumés ou sous LSD, déclamant leurs dialogues de façon lente, pleine d’emphase, et pour le moins bizarre. Slalomant entre l’horreur, le film de vengeance et la science-fiction pure, bifurquant régulièrement vers des séquences littéralement « from outer space », telles que cette visite chez le chimiste, incarné par Richard Brake (31), Mandy s’impose sans forcer comme le film le plus original, le plus singulier et le plus fou de l’année 2018.

Mais le film prend surtout toute sa valeur grâce à la mise en scène de Panos Cosmatos, et aux partis pris esthétiques extrêmes dont il fait preuve. En effet, Mandy s’impose visuellement comme une expérience authentiquement barrée, unique en son genre : certaines séquences sont baignées de rouge, de rose ou de vert, la granulation est très forte et l’image adoucie par l’usage de « panaflares » ou lumières fixées à la lentille, donnant à l’image une texture étrange. La photo de Benjamin Loeb est de toute beauté, et colle vraiment à l’ambiance du film, déviante, folle, absolument radicale. Une tuerie ! Sorti en vidéo en France en 2019 chez Universal Pictures.

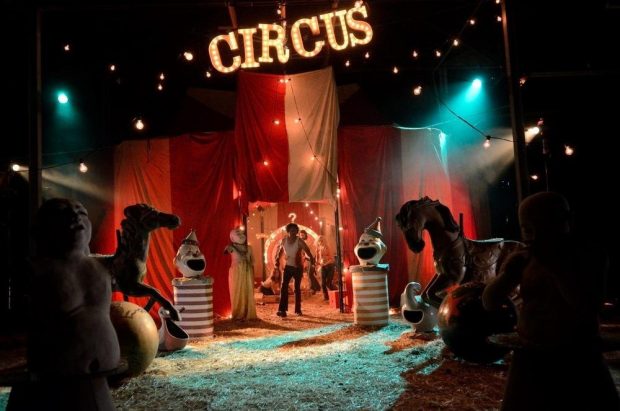

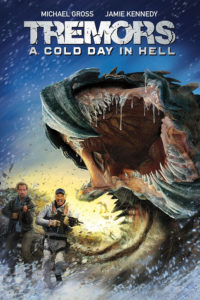

Tremors 6 : A cold day in hell – Don Michael Paul (2018)

On ne change pas une équipe qui gagne : trois ans après le succès de Tremors 5 en vidéo, Don Michael Paul (réalisateur) et John Whelpley (scénariste) ont donc remis le couvert avec Tremors 6 : A cold day in hell, qui permet à Michael Gross de renouer avec son rôle fétiche de Burt Gummer, et au spectateur de se replonger dans la nostalgie en repensant à la saga initiée en 1990 par le chef d’œuvre de Ron Underwood.

On ne change pas une équipe qui gagne : trois ans après le succès de Tremors 5 en vidéo, Don Michael Paul (réalisateur) et John Whelpley (scénariste) ont donc remis le couvert avec Tremors 6 : A cold day in hell, qui permet à Michael Gross de renouer avec son rôle fétiche de Burt Gummer, et au spectateur de se replonger dans la nostalgie en repensant à la saga initiée en 1990 par le chef d’œuvre de Ron Underwood.

Si l’affiche de ce sixième opus de la franchise aux graboïdes semble nous promettre un épisode placé sous le signe de la neige, il n’en sera finalement rien : seules une ou deux séquences prendront place dans un décor enneigé, la suite se déroulant finalement sur un plateau rocheux dénué de la moindre trace de neige. Si certains crieront probablement au scandale ou à l’arnaque, de notre côté, on n’est pas loin de penser que cet épisode, qui nous propose un véritable « retour aux sources », est probablement le meilleur de la série depuis le premier film… En effet, étant donné que l’intrigue se déroule ici grosso merdo dans le même paysage rocailleux que l’original, et qu’elle se concentre enfin à nouveau quasi-exclusivement sur une menace graboïde se déplaçant sous la terre, on en retrouverait presque la magie du film original. Et qui dit graboïdes se déplaçant sous terre dit forcément des effets spéciaux privilégiant le latex, le caoutchouc et les litrons de sang orange bien visqueux plutôt que la surcharge d’effets numériques cheapos et jamais très convaincants.

Tremors 6 : A cold day to Hell nous réserve de plus quelques francs éclats de rire, et narrativement, John Whelpley semble avoir trouvé son rythme de croisière, nous proposant même quelques très bonnes choses : la relation entre Burt et son fils propose enfin quelques enjeux intéressants, et le personnage de Travis (incarné par Jamie Kennedy, 22 ans et 22 kilos après le premier Scream) en deviendrait presque attachant. L’autre excellente trouvaille de cet épisode est d’avoir flanqué une maladie dégénérative à Burt liée à ses années de lutte acharnée contre les créatures souterraines – une façon probable d’amorcer un septième épisode au cours duquel Burt Gummer va commencer à se transformer en graboïde ! On avoue qu’on trépigne d’impatience de voir ça… Sorti en vidéo en France en 2018 chez Universal Pictures.

# Policier et thriller

Les enquêtes du département V : Miséricorde / Profanation / Délivrance / Dossier 64 (2013-2018)

Très populaire depuis quelques années, le « polar nordique » est un genre littéraire développant des intrigues le plus souvent complexes avec un réalisme cru, une lenteur savamment calculée et, le plus souvent, une ambiance sombre et morbide. Ajoutons à cela des personnages souvent borderline se plongeant dans des enquêtes obsessionnelles… Tout est réuni pour clouer le lecteur à son roman, et le genre a naturellement su rapidement séduire le cinéma et la télévision : des auteurs tels que Henning Mankell, Stieg Larsson, Jo Nesbø ou Arnaldur Indridason ont par exemple tous vu certains de leurs ouvrages adaptés de façon sèche et hypnotique. Avec Les enquêtes du département V, c’est au tour de la série de romans de Jussi Adler-Olsen d’avoir les honneurs du grand écran, avec quatre films réalisés entre 2013 et 2018.

Très populaire depuis quelques années, le « polar nordique » est un genre littéraire développant des intrigues le plus souvent complexes avec un réalisme cru, une lenteur savamment calculée et, le plus souvent, une ambiance sombre et morbide. Ajoutons à cela des personnages souvent borderline se plongeant dans des enquêtes obsessionnelles… Tout est réuni pour clouer le lecteur à son roman, et le genre a naturellement su rapidement séduire le cinéma et la télévision : des auteurs tels que Henning Mankell, Stieg Larsson, Jo Nesbø ou Arnaldur Indridason ont par exemple tous vu certains de leurs ouvrages adaptés de façon sèche et hypnotique. Avec Les enquêtes du département V, c’est au tour de la série de romans de Jussi Adler-Olsen d’avoir les honneurs du grand écran, avec quatre films réalisés entre 2013 et 2018.

Les fans des enquêtes de Carl Mørck et Assad se réjouiront à coup sûr de la sortie en Blu-ray et DVD des quatre films de la saga, même si la découverte du dernier en date, Dossier 64, pourra également leur donner un petit pincement au cœur. Car la décision de Nikolaj Lie Kaas et Fares Fares semble irrévocable : ils n’interpréteront plus ces deux personnages dans un avenir proche, et si la franchise devait perdurer, cela serait avec une nouvelle équipe et de nouveaux acteurs.

Les fans des enquêtes de Carl Mørck et Assad se réjouiront à coup sûr de la sortie en Blu-ray et DVD des quatre films de la saga, même si la découverte du dernier en date, Dossier 64, pourra également leur donner un petit pincement au cœur. Car la décision de Nikolaj Lie Kaas et Fares Fares semble irrévocable : ils n’interpréteront plus ces deux personnages dans un avenir proche, et si la franchise devait perdurer, cela serait avec une nouvelle équipe et de nouveaux acteurs.

A moins d’un revirement de dernière minute, Dossier 64 sera donc à priori le dernier film de la série des Enquêtes du Département V. Certains aménagements narratifs ont d’ailleurs été imaginés au cœur de l’intrigue afin de « séparer » le duo au centre des films, même si à ce jour, Jussi Adler-Olsen a déjà signé trois romans supplémentaires n’ayant pas été adaptés au cinéma. Bien sûr, il y a de quoi se lamenter, car ces quatre films s’avèrent des polars de première bourre, tendus et passionnants, d’une noirceur et d’une sécheresse collant parfaitement à « l’esprit » des romans d’origine. Sortis en vidéo en France entre 2015 et 2019 chez Wild Side Vidéo.

A moins d’un revirement de dernière minute, Dossier 64 sera donc à priori le dernier film de la série des Enquêtes du Département V. Certains aménagements narratifs ont d’ailleurs été imaginés au cœur de l’intrigue afin de « séparer » le duo au centre des films, même si à ce jour, Jussi Adler-Olsen a déjà signé trois romans supplémentaires n’ayant pas été adaptés au cinéma. Bien sûr, il y a de quoi se lamenter, car ces quatre films s’avèrent des polars de première bourre, tendus et passionnants, d’une noirceur et d’une sécheresse collant parfaitement à « l’esprit » des romans d’origine. Sortis en vidéo en France entre 2015 et 2019 chez Wild Side Vidéo.

Hyena – Gerard Johnson (2014)

Noir, violent, cynique, sans espoir, Hyena n’est pas forcément le film à regarder en famille lors de la fête d’anniversaire du petit dernier. Le film de Gerard Johnson est en effet un thriller d’une noirceur abyssale, allant chercher ses influences du côté du cinéma de Nicolas Winding Refn (surtout Pusher III) mais également de cette nouvelle et insidieuse vague de cinéastes britanniques prenant un malin plaisir à mettre le spectateur mal à l’aise à force de se vautrer dans la plus intense glauquerie (Ben Wheatley, Peter Strickland…).

Noir, violent, cynique, sans espoir, Hyena n’est pas forcément le film à regarder en famille lors de la fête d’anniversaire du petit dernier. Le film de Gerard Johnson est en effet un thriller d’une noirceur abyssale, allant chercher ses influences du côté du cinéma de Nicolas Winding Refn (surtout Pusher III) mais également de cette nouvelle et insidieuse vague de cinéastes britanniques prenant un malin plaisir à mettre le spectateur mal à l’aise à force de se vautrer dans la plus intense glauquerie (Ben Wheatley, Peter Strickland…).

Happant le spectateur dés sa première séquence [qui cite Refn qui lui-même citait Kubrick], le secouant, le malmenant sans le lâcher pendant presque deux heures, Hyena sera probablement la « sensation » polar de l’année 2015. Certes, le film de Gerard Johnson n’est probablement pas le plus original qui soit (ne serait-ce que dans la représentation des « albanais », toujours en survêtements de sport), mais le film, porté par la prestation hallucinante de Peter Ferdinando, suit sans la moindre concession la destinée implacable d’un flic ripou coincé au centre d’une infernale spirale d’échec et de violence, qui ne lui laisse jamais de réelle autre alternative que la fuite en avant, droit dans le mur. Gerard Johnson, scénariste et réalisateur du film, soigne son ambiance oppressante, ses sons entêtants, ses images marquantes. Souvent, Hyena force même à grincer des dents, ou à détourner le regard.

En retrouvant au casting de Hyena le couple d’acteurs formé par MyAnna Buring et Neil Maskell, déjà au cœur de Kill list, le spectateur sera forcément tenté de construire des passerelles mentales entre les deux films, et force est de constater qu’ils ont beaucoup en commun : ce sont deux films pas foncièrement plaisants, développant un sentiment d’étouffement certain, et dont on sort vaguement secoué et mal à l’aise. Au sortir de la projection, on ne sait réellement que penser du film, mais on a conscience d’avoir assisté à quelque-chose de fort. Et puis les images restent. Des images puissantes, au cœur de séquences habilement construites et donnant à voir des plans composés avec harmonie, dans un Scope bien écrasant et claustrophobe. Alors que le cinéphile de nos jours oublie 60 à 80% des films qu’il voit dans les deux à trois ans qui suivent le visionnage, les images de Hyena, comme celles de Kill list, resteront dans son esprit, feront leur chemin jusqu’à s’imposer pour un nouveau visionnage. Un sacré tour de force. Sorti en vidéo en France en 2015 chez Wild Side Vidéo.

Desert gun (The hollow point) – Gonzalo López-Gallego (2016)

Ne vous laissez pas berner par son titre français fleurant bon le DTV du samedi soir : Desert gun est un putain de polar, en mode ultra-bourrin, violent et sans concession, qui aurait amplement mérité une sortie dans les salles françaises. Réalisé par Gonzalo López-Gallego, dont on se souvient avoir découvert il y a quelques années les très sympathiques Les proies (2007) et Open grave (2013) également par le biais de sorties vidéo inédites en salles, The hollow point (son titre en VO) s’avère en effet une surprise de taille. Surfant sur la mode du polar sombre et désespéré se déroulant à la frontière mexicaine (dont on a découvert deux fiers représentants en 2016 avec Desierto et Comancheria), le film du cinéaste espagnol prend le parti de la violence crue, de la représentation de villes des États-Unis où plus aucune loi ne semble ne plus avoir cours, et où les personnages se tuent les uns les autres, défouraillent en pleine rue et en toute impunité, comme dans le plus déviant des westerns spaghetti.

Ne vous laissez pas berner par son titre français fleurant bon le DTV du samedi soir : Desert gun est un putain de polar, en mode ultra-bourrin, violent et sans concession, qui aurait amplement mérité une sortie dans les salles françaises. Réalisé par Gonzalo López-Gallego, dont on se souvient avoir découvert il y a quelques années les très sympathiques Les proies (2007) et Open grave (2013) également par le biais de sorties vidéo inédites en salles, The hollow point (son titre en VO) s’avère en effet une surprise de taille. Surfant sur la mode du polar sombre et désespéré se déroulant à la frontière mexicaine (dont on a découvert deux fiers représentants en 2016 avec Desierto et Comancheria), le film du cinéaste espagnol prend le parti de la violence crue, de la représentation de villes des États-Unis où plus aucune loi ne semble ne plus avoir cours, et où les personnages se tuent les uns les autres, défouraillent en pleine rue et en toute impunité, comme dans le plus déviant des westerns spaghetti.

Par analogie, et puisque Ian McShane incarne un des personnages principaux de Desert gun, on ne peut s’empêcher de penser à la série culte de Walter Hill, Deadwood. Aux côtés de McShane, on sera également ravis de retrouver les tronches de Patrick Wilson, James Belushi et surtout John Leguizamo, qui campe ici un tueur littéralement glaçant. Sorti en vidéo en France en 2017 chez Metropolitan Vidéo.

Traîné sur le bitume (Dragged across concrete) – S. Craig Zahler (2018)

Et si le meilleur film de 2019 n’était – à nouveau – pas sorti dans les salles obscures ? Puissant, immersif, drôle, émouvant, slalomant entre les ruptures de ton tout en gardant une homogénéité remarquable et affichant une photo littéralement sublime, Traîné sur le bitume ressemble bien à ce qui se fait de mieux en matière de cinéma de nos jours. Et d’une façon assez paradoxale, le film n’est pas sorti en salles. Il faut dire aussi que le scénariste / réalisateur S. Craig Zahler ne signe pas de films adaptés au « grand public ». Le cinéaste met en effet en scène des personnages masculins « à l’ancienne », à la Sam Peckinpah, de vrais mecs caractérisés en l’espace de quelques séquences par des dialogues durs et un comportement qui pourra, à notre époque, volontiers passer pour réactionnaire, voire même volontiers tourné vers le passé. Cette confrontation entre une certaine vision de la société et des rapports entre êtres humains est d’ailleurs au centre de Traîné sur le bitume, dans le sens où ses deux personnages principaux sont écartés des services de police à cause d’un jugement moral émis de la part des médias de masse. La charge à l’encontre des journalistes et des réseaux sociaux, garants d’une moralité douteuse écartée de toute notion de contexte ou de réalité, est donc au centre du film de Zahler, qui prendra bien sûr des allures de « Néo-Noir » d’autant plus flagrantes que l’intrigue pourrait finalement être transposée à n’importe quelle époque sans le moindre problème.

Et si le meilleur film de 2019 n’était – à nouveau – pas sorti dans les salles obscures ? Puissant, immersif, drôle, émouvant, slalomant entre les ruptures de ton tout en gardant une homogénéité remarquable et affichant une photo littéralement sublime, Traîné sur le bitume ressemble bien à ce qui se fait de mieux en matière de cinéma de nos jours. Et d’une façon assez paradoxale, le film n’est pas sorti en salles. Il faut dire aussi que le scénariste / réalisateur S. Craig Zahler ne signe pas de films adaptés au « grand public ». Le cinéaste met en effet en scène des personnages masculins « à l’ancienne », à la Sam Peckinpah, de vrais mecs caractérisés en l’espace de quelques séquences par des dialogues durs et un comportement qui pourra, à notre époque, volontiers passer pour réactionnaire, voire même volontiers tourné vers le passé. Cette confrontation entre une certaine vision de la société et des rapports entre êtres humains est d’ailleurs au centre de Traîné sur le bitume, dans le sens où ses deux personnages principaux sont écartés des services de police à cause d’un jugement moral émis de la part des médias de masse. La charge à l’encontre des journalistes et des réseaux sociaux, garants d’une moralité douteuse écartée de toute notion de contexte ou de réalité, est donc au centre du film de Zahler, qui prendra bien sûr des allures de « Néo-Noir » d’autant plus flagrantes que l’intrigue pourrait finalement être transposée à n’importe quelle époque sans le moindre problème.

S. Craig Zahler, c’est aussi bien sûr une violence brutale et cruelle explosant périodiquement à l’écran, qui pourra provoquer un « rejet » quasi-épidermique chez certains spectateurs. Bien que la violence ne soit pas aussi présente dans ce polar hardcore que dans Bone Tomahawk (qui revisitait les codes du western et du film de cannibales) et dans Section 99 – Quartier Haute Sécurité (qui s’attachait quant à lui au film de prison en flirtant avec la « Nazisploitation »), Traîné sur le bitume conserve néanmoins également cette fascination pour les corps démembrés ou réduits à l’état d’épaves fumantes, tout autant que pour les personnages qu’un certain code de l’honneur amène à se mettre en danger de la plus périlleuse des manières, comme s’ils s’offraient en sacrifice alors que l’issue semble clairement inéluctable.

Et s’il bifurque d’un genre à l’autre avec tant d’aisance, c’est peut-être tout simplement parce que S. Craig Zahler est un touche-à-tout multipliant les casquettes : romancier, réalisateur, scénariste, directeur de la photographie, compositeur et musicien, l’animal a plusieurs cordes à son arc – les titres de soul music composés par ses soins pour Section 99 – Quartier Haute Sécurité et Traîné sur le bitume sont d’ailleurs très étonnants, dans l’esprit des plus grands titres produits aux Etats-Unis dans les années 70. S’attachant énormément à développer des personnages réalistes et attachants, il signe ici un polar poisseux qui, comme ses films précédents, s’intéresse aux laissés pour compte du rêve américain et développe une intrigue aux limites de la morale, au cœur de laquelle les deux personnages principaux décident de risquer le tout pour le tout, même si le prix à payer est lourd – tout simplement parce que chez Zahler le crime paie, et qu’il s’agit du seul moyen de s’en sortir. Ridgeman, incarné par un Mel Gibson monumental, résume la situation dans un puissant monologue à mi-métrage : coincé au même grade depuis ses 27 ans, il s’avère incapable malgré ses états de service de gagner assez d’argent pour améliorer la vie de sa famille et essaie juste de joindre les deux bouts…

« For a lot of years I believed that the quality of my work, what we do together, what I did with my previous partners… would get me what I deserved. But I don’t politic and I don’t change with the times, and it turns out that shit’s more important than good honest work. So yesterday, after we stop a massive among of drugs from getting into the school system, we get suspended because we didn’t do it politely. »

A la recherche d’argent facile, Ridgeman et Lurasetti (Vince Vaughn, impeccable) décident de « racketter » un truand local, mais se retrouvent finalement sans le savoir au cœur d’un braquage de haut vol. Aux côtés de Mel Gibson et Vince Vaughn, on trouvera plusieurs autres personnages, auxquels Zahler parvient à donner une réelle identité et un caractère propre, même dans le cas de personnages très secondaires, tels que ceux incarnés par Jennifer Carpenter, Udo Kier, Don Johnson ou Fred Melamed (des habitués du cinéaste) qui parviennent – surtout dans le cas de Carpenter – à donner un contrepoint « humain » à la fois terrifiant et très intéressant sur les événements qui se déroulent à l’écran, et qui sont le plus souvent suivis du point de vue de Ridgeman, froid, distancié et déterminé.

Alors bien sûr, si vous vous attendez à un déferlement de scènes choc et de violence décomplexée, vous en serez pour vos frais : à l’image des autres films de S. Craig Zahler, Traîné sur le bitume est un film à démarrage lent, un « diesel » qui prend le temps d’installer son intrigue et ses personnages mais qui proposera un troisième acte beaucoup plus riche en rebondissements et en action. La durée du film est d’ailleurs assez imposante (2h40), mais le film ne provoquera jamais le moindre ennui chez le spectateur – l’intrigue avance à son rythme vers un point culminant d’une quarantaine de minutes, qui y perdra un peu en théâtralité pour affirmer au final une vraie et solide identité cinématographique. Du lourd, du rugueux et, surtout, de l’indispensable. Sorti en vidéo en France en 2019 chez Metropolitan Vidéo.

# Comédie

Popstar : Célèbre à tout prix (Pospstar : Never stop never stopping) – Akiva Schaffer, Jorma Taccone (2016)

Depuis 1984 et le chef d’œuvre This is Spinal Tap, les films de cinéma prenant la forme de faux documentaires se sont certes multipliés, mais peu d’entre eux ont finalement eu le courage de se faufiler dans la voie ouverte par Rob Reiner en suivant la trajectoire de musiciens « fictifs » ; tout juste se rappelle-t-on de Que reste-t-il de Chris Conty, réalisé par Benoit Finck en 2006 pour Canal+, ou encore de Accords et désaccords (Woody Allen, 1999) ou du film Hong-Kongais The Heavenly Kings (Daniel Wu, 2006).

Depuis 1984 et le chef d’œuvre This is Spinal Tap, les films de cinéma prenant la forme de faux documentaires se sont certes multipliés, mais peu d’entre eux ont finalement eu le courage de se faufiler dans la voie ouverte par Rob Reiner en suivant la trajectoire de musiciens « fictifs » ; tout juste se rappelle-t-on de Que reste-t-il de Chris Conty, réalisé par Benoit Finck en 2006 pour Canal+, ou encore de Accords et désaccords (Woody Allen, 1999) ou du film Hong-Kongais The Heavenly Kings (Daniel Wu, 2006).

La naissance de Popstar : Célèbre à tout prix tient sûrement ses origines d’un segment de News movie (The Onion movie, Tom Kuntz & Mike Maguire, 2008), qui mettait en scène une popstar librement inspirée de Britney Spears et dénommée Melissa Cherry – le film d’Akiva Schaffer et Jorma Taccone fait d’ailleurs une référence explicite à The Onion au détour d’un gag assez amusant. Délaissant la forme du film à sketches de son modèle, Popstar : Célèbre à tout prix est donc un « documenteur » suivant les hauts et les bas de la carrière solo de Conner Friel, aka Conner4real, rescapé d’un boys-band des années 90.

Assez monumental dans son genre, Popstar : Célèbre à tout prix donne donc l’occasion à ses trois scénaristes (Akiva Schaffer, Jorma Taccone et Andy Samberg lui-même) de se vautrer dans l’humour le plus bête et méchant qui soit, et de livrer une série de chansons toutes plus délirantes les unes que les autres, réservant de francs éclats de rire au spectateur (« She wanted to f*ck me harder than the US government f*cked Bin Laden »). Le rythme du film est excellent, les rires fusent et les caméos se succèdent à un rythme fou : outre Justin Timberlake qui livre ici la prestation la plus drôle de sa carrière dans la peau du cuisinier Tyrus Quash, on aura également le droit à des passages éclairs de, entre autres, Maya Rudolph, Joan Cusack, Imogen Poots, Nas, Usher, 50 Cent, Ringo Starr, Akon, Mariah Carey, Pink, Will Arnett, Bill Hader, RZA, Pharrell Williams, Seal, Martin Sheen, Snoop Dogg ou encore Michael Bolton… Sorti en vidéo en France en 2017 chez Universal Pictures.

Vampires en toute intimité (What we do in the shadows) – Jemaine Clement, Taika Waititi (2014)

Que cela soit bien clair entre nous : on ne paraphrasera pas ici les propos tenus en novembre 2015 par notre rédacteur David Huriot, qui mettait en avant tout le sel de Vampires en toute intimité, comédie néo-zélandaise absolument folle et souvent irrésistible. Le film est excellent, s’amusant avec les codes du genre, c’est un fait, et vous pouvez nous croire sur parole : sur critique-film.fr, on ne ment jamais. Puisque le film sort en Blu-ray aujourd’hui après un passage par la case « e-cinema », on se concentrera ici d’avantage sur l’initiative de Wild Side de nous proposer avec cette édition vidéo deux films pour le prix d’un seul. Car vous pourrez décider, une fois le disque inséré dans votre lecteur, de voir au choix soit Vampires en toute intimité, l’adaptation française du film orchestrée par Nicolas et Bruno, soit What we do in the shadows, version originale de l’œuvre, à la fois similaire et très différente de la version française.

Que cela soit bien clair entre nous : on ne paraphrasera pas ici les propos tenus en novembre 2015 par notre rédacteur David Huriot, qui mettait en avant tout le sel de Vampires en toute intimité, comédie néo-zélandaise absolument folle et souvent irrésistible. Le film est excellent, s’amusant avec les codes du genre, c’est un fait, et vous pouvez nous croire sur parole : sur critique-film.fr, on ne ment jamais. Puisque le film sort en Blu-ray aujourd’hui après un passage par la case « e-cinema », on se concentrera ici d’avantage sur l’initiative de Wild Side de nous proposer avec cette édition vidéo deux films pour le prix d’un seul. Car vous pourrez décider, une fois le disque inséré dans votre lecteur, de voir au choix soit Vampires en toute intimité, l’adaptation française du film orchestrée par Nicolas et Bruno, soit What we do in the shadows, version originale de l’œuvre, à la fois similaire et très différente de la version française.

Le talent de Nicolas et Bruno (La personne aux deux personnes, A la recherche de l’ultra-Sex) dans le registre du détournement d’images n’est plus à démontrer. Avec leur adaptation française du film, dont le doublage est assuré par quelques voix connues (Fred Testot, Alexandre Astier, Nicolas et Bruno eux-mêmes), les deux trublions ont donc choisi de prendre quelques libertés avec le matériau original. Ainsi modifient-ils plusieurs éléments narratifs, de la ville où se déroule le film (Wellington devient Limoges) aux prénoms (Viago, Vladislav, Deacon, Nick, Stu, Petyr et Julian deviennent respectivement Aymeric, Geoffroy, Miguel, JC, Gilles, Bernard et Jean-Loup), en passant par les accents ou quelques lignes de dialogues, puisqu’ils parviennent à citer la boite de comptabilité fictive apparaissant dans beaucoup de leurs travaux passés, la COGIP, au détour de quelques séquences. Le résultat est indéniablement enlevé, et souvent très drôle, mais « vampirise » (sans mauvais jeu de mot) un poil le film, dans le sens où cela rappelle beaucoup leur travail sur le Message à caractère informatif qu’ils réalisaient pour Canal + à la grande époque de Nulle part Ailleurs, ainsi que, dans une certaine mesure, le film Kung Pow (Steve Oedekerk, 2002) et ses voix suraiguës complètement surréalistes. Sorti en vidéo en France en 2016 chez Wild Side Vidéo.

Why don’t you play in hell ? (Jigoku de naze warui) – Sono Sion (2013)

Étrange carrière que celle de Sono Sion. Actif au Japon depuis les années 80, il se fait connaître en France au tout début des années 2000 avec Suicide club. A l’époque, l’engouement autour de Ring d’Hideo Nakata et des films de Takashi Miike avait créé un engouement subit (autant qu’éphémère) autour d’un cinéma japonais tendance extrême, qui fleurissait à toutes les sauces dans les bacs des revendeurs DVD. La « mode » japonaise s’étant essoufflée avec les différentes collections vidéo, il faudrait attendre 2010 et Coldfish, film qu’il signait pour la firme Sushi Typhoon, pour que le public découvre son œuvre barrée et iconoclaste, marquée par une série de films malades et inclassables, dont le très beau Love exposure (2008). La consécration viendra en 2011, avec la sélection à Cannes du formidable Guilty of romance ; Sono Sion devient alors incontournable. Après le succès de Why don’t you play in hell ? à l’Étrange Festival en 2013, l’édition 2014 du festival parisien lui laissait « carte blanche » pour une programmation de films qui l’inspirent ou l’ont marqué.

Étrange carrière que celle de Sono Sion. Actif au Japon depuis les années 80, il se fait connaître en France au tout début des années 2000 avec Suicide club. A l’époque, l’engouement autour de Ring d’Hideo Nakata et des films de Takashi Miike avait créé un engouement subit (autant qu’éphémère) autour d’un cinéma japonais tendance extrême, qui fleurissait à toutes les sauces dans les bacs des revendeurs DVD. La « mode » japonaise s’étant essoufflée avec les différentes collections vidéo, il faudrait attendre 2010 et Coldfish, film qu’il signait pour la firme Sushi Typhoon, pour que le public découvre son œuvre barrée et iconoclaste, marquée par une série de films malades et inclassables, dont le très beau Love exposure (2008). La consécration viendra en 2011, avec la sélection à Cannes du formidable Guilty of romance ; Sono Sion devient alors incontournable. Après le succès de Why don’t you play in hell ? à l’Étrange Festival en 2013, l’édition 2014 du festival parisien lui laissait « carte blanche » pour une programmation de films qui l’inspirent ou l’ont marqué.

Pourtant, ses films extrêmes et uniques peinent un peu à trouver des distributeurs en France. Grâce à l’acharnement de quelques éditeurs passionnés, certains finissent tout de même par sortir en vidéo : c’est le cas de l’hilarant et foutraque Why don’t you play in hell ?, parabole délirante sur le petit monde du cinéma, et mise en abime du spectateur vis à vis de ce qu’il regarde. La force de Sono Sion est de proposer des films souvent absolument et totalement fous, mais proposant en même temps une expérience cinématographique puissante et évocatrice, à la différence de ses ex-collègues de chez Sushi Typhoon, qui ne soignent pas forcément la mise en scène de leurs bébés. En effet, si Why don’t you play in hell ? a sa place aux côtés d’autres délires filmiques japonais gore et brindezingues, il y a également, aussi surprenant que cela puisse paraître, un peu de Godard chez Sono Sion. Il faut le voir pour le croire. Sorti en vidéo en France en 2015 chez Luminor Films.

Dead sushi (Deddo Sushi) – Noboru Iguchi (2012)

Volontairement crétin et ouvertement potache, Dead sushi est de ces films « branques » qui font, depuis quelques années maintenant, la réputation de Sushi Typhoon. Même si ce genre de film se « vit » plus qu’il ne se raconte, il nous faut en raconter l’intrigue pour se rendre compte du niveau de total nawak de l’entreprise. Dead sushi suit donc l’itinéraire de Keiko, formée depuis sa plus tendre enfance par son père à l’Art de la confection des sushis. Bannie du domicile familial par son géniteur pour cause de « trop forte odeur corporelle », Keiko trouve refuge en tant qu’employée dans une auberge / restaurant où elle tente tant bien que mal de s’intégrer. C’est par Yamada, un sans-abri hirsute, que le drame va arriver : ancien chercheur en génétique, ce dernier va lâcher sur les responsables de sa disgrâce, en séminaire dans l’auberge où travaille Keiko, son calamar de compagnie, mutant et avide de sang humain. A son contact, les sushis ainsi que tous les clients du restaurant vont muter en créatures zombies cannibales. Au milieu de la tourmente et des sushis volants, Keiko trouvera un allié inattendu en la personne d’Omeletty, un gentil sushi, et trouvera au fond d’elle la force d’affronter Yamada, qui s’est entre-temps transformé en homme-thon et commande une véritable armée de sushis tueurs…

Volontairement crétin et ouvertement potache, Dead sushi est de ces films « branques » qui font, depuis quelques années maintenant, la réputation de Sushi Typhoon. Même si ce genre de film se « vit » plus qu’il ne se raconte, il nous faut en raconter l’intrigue pour se rendre compte du niveau de total nawak de l’entreprise. Dead sushi suit donc l’itinéraire de Keiko, formée depuis sa plus tendre enfance par son père à l’Art de la confection des sushis. Bannie du domicile familial par son géniteur pour cause de « trop forte odeur corporelle », Keiko trouve refuge en tant qu’employée dans une auberge / restaurant où elle tente tant bien que mal de s’intégrer. C’est par Yamada, un sans-abri hirsute, que le drame va arriver : ancien chercheur en génétique, ce dernier va lâcher sur les responsables de sa disgrâce, en séminaire dans l’auberge où travaille Keiko, son calamar de compagnie, mutant et avide de sang humain. A son contact, les sushis ainsi que tous les clients du restaurant vont muter en créatures zombies cannibales. Au milieu de la tourmente et des sushis volants, Keiko trouvera un allié inattendu en la personne d’Omeletty, un gentil sushi, et trouvera au fond d’elle la force d’affronter Yamada, qui s’est entre-temps transformé en homme-thon et commande une véritable armée de sushis tueurs…

Si vous avez réussi à lire le paragraphe précédent sans hausser les sourcils, alors Noboru Iguchi et sa clique ont raté leur coup. Complètement en roue libre, le réalisateur (à qui l’on devait déjà le formidable Robo-Geisha) se lâche et nous livre un délire absolu au cœur duquel les sushis volent, parlent, chantent, utilisent des lance-flammes et forniquent même devant les yeux ébahis d’un cast aux petits oignons. Côté gore, ça va loin (décapitations en pagaille, langue arrachée, visage complètement étiré par un calamar géant – les effets spéciaux signés Yoshihiro Nishimura méritent vraiment le coup d’œil), on rit énormément (la danse robot !), et le tout est torché avec une telle bonne humeur que l’on en excusera son rythme limite épuisant qui provoque paradoxalement quelques petites longueurs en son milieu, et au final, le film remportera tous les suffrages. Sorti en vidéo en France en 2015 chez Elephant Films.

Tusk – Kevin Smith (2014)

Il y a eu, dans la carrière de Kevin Smith, un moment de flottement il y a quelques années, une panne d’inspiration, qu’il admet d’ailleurs volontiers lui-même. Évoquant cette période dans les bonus du Blu-ray de Tusk, il explique que la facilité l’a poussé à accepter divers compromis artistiques avant de se rendre compte de ses erreurs, et de se mettre en retrait de la réalisation pour se concentrer sur ses activités annexes, passionnées et souvent passionnantes, mais peu relayées en dehors des États-Unis (podcasts, émissions de TV, spectacles sur scène…). En 2011 néanmoins, Red state marquera la renaissance artistique du réalisateur de Clerks : s’il changeait radicalement de registre en abandonnant ses glandeurs et ses geeks vieillissants, le film marquait pour lui un retour aux sources d’un cinéma indépendant et libre, riche en dialogues savoureux. Même s’il ne s’agissait pas à proprement parler d’un film d’horreur, Red state voyait la naissance d’un Kevin Smith « nouveau », indéniablement habile pour mélanger le thriller et la comédie très noire. Porté par la prestation immense d’un Michael Parks en état de grâce, le film s’avérait un excellent petit thriller noir et engagé, délivrant une charge pour le moins féroce à l’encontre des intégristes catholiques.

Il y a eu, dans la carrière de Kevin Smith, un moment de flottement il y a quelques années, une panne d’inspiration, qu’il admet d’ailleurs volontiers lui-même. Évoquant cette période dans les bonus du Blu-ray de Tusk, il explique que la facilité l’a poussé à accepter divers compromis artistiques avant de se rendre compte de ses erreurs, et de se mettre en retrait de la réalisation pour se concentrer sur ses activités annexes, passionnées et souvent passionnantes, mais peu relayées en dehors des États-Unis (podcasts, émissions de TV, spectacles sur scène…). En 2011 néanmoins, Red state marquera la renaissance artistique du réalisateur de Clerks : s’il changeait radicalement de registre en abandonnant ses glandeurs et ses geeks vieillissants, le film marquait pour lui un retour aux sources d’un cinéma indépendant et libre, riche en dialogues savoureux. Même s’il ne s’agissait pas à proprement parler d’un film d’horreur, Red state voyait la naissance d’un Kevin Smith « nouveau », indéniablement habile pour mélanger le thriller et la comédie très noire. Porté par la prestation immense d’un Michael Parks en état de grâce, le film s’avérait un excellent petit thriller noir et engagé, délivrant une charge pour le moins féroce à l’encontre des intégristes catholiques.

De l’humour noirissime porté par une nouvelle prestation hallucinante de Michael Parks, c’est aussi ce que l’on trouvera au cœur de Tusk, le nouvel effort de Kevin Smith dans le genre de la comédie horrifique. Mais c’est aussi un film unique, vraiment déroutant et iconoclaste, au sujet duquel il vaut mieux ne rien savoir avant de se lancer dans l’expérience. En ce sens, le pitch proposé par Sony Pictures Entertainment sur la jaquette du Blu-ray (et disponible ci-dessus) fait son boulot de la meilleure des façons possibles : si l’on évite tout spoiler, le choc et les multiples surprises que nous réserve le script n’en seront forcément que plus grands. Et comme Kevin Smith annonce cet opus comme le premier d’une nouvelle trilogie, on croise les doigts pour qu’il garde au fil des films ce niveau de qualité et cet extraordinaire impact sur le spectateur. Sorti en vidéo en France en 2015 chez Sony Pictures.

# Science-fiction

Automata – Gabe Ibáñez (2014)

Personne n’aura vu venir Gabe Ibáñez, et le choc occasionné par la découverte (tardive) de son Automata n’en sera automata-iquement que plus grand pour le spectateur. Si le réalisateur figurait aux générique de quelques-uns des meilleurs films espagnols des années 90 en tant que responsable des effets visuels (Le jour de la bête, Perdita Durango, Le cœur du guerrier... excusez du peu !), personne n’avait logiquement retenu son nom, et aujourd’hui, nous n’avons plus que nos yeux pour pleurer au regard de tout ce temps perdu, de toutes ces années pendant lesquelles cet espagnol aurait pu nous livrer de petites perles de science-fiction de la trempe de son coup d’essai, qui sonne définitivement comme un coup de maître.

Personne n’aura vu venir Gabe Ibáñez, et le choc occasionné par la découverte (tardive) de son Automata n’en sera automata-iquement que plus grand pour le spectateur. Si le réalisateur figurait aux générique de quelques-uns des meilleurs films espagnols des années 90 en tant que responsable des effets visuels (Le jour de la bête, Perdita Durango, Le cœur du guerrier... excusez du peu !), personne n’avait logiquement retenu son nom, et aujourd’hui, nous n’avons plus que nos yeux pour pleurer au regard de tout ce temps perdu, de toutes ces années pendant lesquelles cet espagnol aurait pu nous livrer de petites perles de science-fiction de la trempe de son coup d’essai, qui sonne définitivement comme un coup de maître.

Honteusement inédit en salles en France, Automata est donc un véritable petit bijou de SF. Intelligent, old school, ambitieux dans sa forme comme dans son discours, refusant le spectaculaire à tout crin malgré un postulat de départ proche de celui de I, robot, le film de Gabe Ibáñez était certes difficile à vendre à un public de blockbusters friand de sensations fortes. Qu’à cela ne tienne : profitant de la sortie en vidéo d’Ex machina pour surfer sur la vague robotique, Metropolitan Vidéo répare l’injustice de n’avoir pas pu le sortir en salles en nous proposant aujourd’hui de découvrir ce petit chef d’œuvre sur support Blu-ray et DVD, à savourer dans la chaleur cosy de son home sweet home. Sorti en vidéo en France en 2015 chez Metropolitan Vidéo.

La course à la mort de l’an 2050 (Death race 2050) – G.J. Echternkamp (2017)

La course à la mort de l’An 2000, réalisé en 1975 par Paul Bartel, était la réponse en mode Hara-Kiri -entendez par là bête et méchante- au dessin animé Hanna Barbera Wacky races (Les fous du volant, 1968). Evoluant dans le monde très codé du « film de bagnoles », genre très en vogue à l’époque, La course à la mort de l’An 2000 était une comédie trash et cartoonesque, haute en couleurs, qui développait un ton anar, branque et frondeur, plein d’humour noir et de mauvais esprit… Erotisme soft, inspiration cartoon et portée politique agressive étaient véritablement les maîtres mots du film de Bartel, produit dans le giron de Roger Corman.

La course à la mort de l’An 2000, réalisé en 1975 par Paul Bartel, était la réponse en mode Hara-Kiri -entendez par là bête et méchante- au dessin animé Hanna Barbera Wacky races (Les fous du volant, 1968). Evoluant dans le monde très codé du « film de bagnoles », genre très en vogue à l’époque, La course à la mort de l’An 2000 était une comédie trash et cartoonesque, haute en couleurs, qui développait un ton anar, branque et frondeur, plein d’humour noir et de mauvais esprit… Erotisme soft, inspiration cartoon et portée politique agressive étaient véritablement les maîtres mots du film de Bartel, produit dans le giron de Roger Corman.

Si unique fut-il, l’esprit brindezingue / fait de bric et de broc de La course à la mort de l’An 2000 fut par la suite abandonné par toutes les suites et autres remakes qu’il a engendré : Cannonball (1976), Death Race (2008), Death Race 2 (2010) et Death Race – Inferno (2013) prenaient d’avantage la direction de divertissements solides, certes teintés d’action brutale et réjouissante, mais abandonnaient clairement l’humour décomplexé, potache et insolent du film original.

Il aura donc fallu plus de 40 ans pour que Roger Corman se décide à produire un film retrouvant ce ton comique trash, libertaire et déjanté. Confié à un certain G.J. Echternkamp, La course à la mort de l’An 2050 est donc la première « vraie » suite du film de Bartel, prenant la forme d’un énième remake / reboot / on ne sait plus trop et on s’en fout. Provocateur et souvent hilarant, le film nous offre donc une nouvelle course à la mort à travers des Etats-Unis post-Trump, ravagés et en roue libre. Réjouissant du début à la fin, La course à la mort de l’An 2050 tire à boulets rouges sur l’obsession du public pour la TV et les médias, sur la course à la popularité mais également sur la politique : tout le monde en prend pour son grade au cœur d’une comédie complètement barrée.

Même si le résultat à l’image peut donner l’impression d’un film à moitié terminé (ce qui explique probablement sa note assez lamentable de 3,7/10 sur le site IMDb), Corman et Echternkamp savent que ce dénuement et ce côté fauché étaient nécessaires afin de retrouver l’esprit frondeur et système D des productions des années 70, misant tout sur l’énergie et l’imagination. Alors oui, La course à la mort de l’An 2050 est un film pour le moins foutraque (et déviant !), mais tout cela est non seulement volontaire mais également et surtout parfaitement assumé. Une sacrée bonne surprise ! Sorti en vidéo en France en 2017 chez Universal Pictures.

Prospect – Christopher Caldwell, Zeek Earl (2018)

Depuis Tarkovski, il existe une véritable tradition du film de science-fiction à petit budget, utilisant le futur comme un prétexte à délivrer un message plus grand, plus philosophique que le simple space opera popularisé par la saga Star wars. Brillant récit de coming of age situé « dans une galaxie lointaine, très lointaine », Prospect s’inscrit globalement dans cette mouvance de SF initiée par Solaris.

Depuis Tarkovski, il existe une véritable tradition du film de science-fiction à petit budget, utilisant le futur comme un prétexte à délivrer un message plus grand, plus philosophique que le simple space opera popularisé par la saga Star wars. Brillant récit de coming of age situé « dans une galaxie lointaine, très lointaine », Prospect s’inscrit globalement dans cette mouvance de SF initiée par Solaris.

Pour autant, et malgré un budget que l’on imagine fort limité, les deux scénaristes / réalisateurs du film, Zeek Earl et Chris Caldwell, s’appliqueront tout de même à plonger le spectateur dans un univers complexe et cohérent, développé avec soin et faisant preuve d’un souci du détail très poussé. En effet, si la mise en scène ne s’avère jamais ni démonstrative ni ostentatoire, on dénotera forcément, au fur et à mesure que l’intrigue de Prospect avance, de nombreux accessoires, costumes, éléments de langage ou de décor qui contribuent à étoffer et à crédibiliser un univers vraiment réaliste, de petits détails d’autant plus étonnants qu’ils ne sont jamais explicités de façon didactique dans le récit. Pour ne citer que quelques exemples, on notera l’application des cinéastes à montrer des vaisseaux et combinaisons spatiales usés jusqu’à la corde par une utilisation que l’on imagine intensive, ou celle visant à insister sur les gestes techniques lors de l’extraction des cristaux. Dans les décors, on remarquera la redondance dans différents lieux d’un étrange motif religieux – allant plus chercher du côté de Lovecraft que du traditionnel symbole christique – ou encore le fait de ne montrer que des nourritures ornées d’idéogrammes japonais, comme si toute la production de bouffe était centralisée au même endroit. Autant d’infimes détails qui peuvent certes paraître insignifiants au premier abord, mais qui contribuent à la construction mentale que se fera le spectateur de l’univers au cœur duquel les personnages évoluent…

Et pour ne rien gâcher, il y a ces décors, superbes, à la fois familiers et étranges, magnifiés durant de rares instants de calme par la photo du film, signée Zeek Earl lui-même. Bien sûr, presque cinquante ans après Solaris ou THX-1138, les techniques d’effets spéciaux ont considérablement évolué, et il est maintenant possible de créer, même avec un budget serré, un monde de science-fiction crédible dans forcément jouer la carte de l’ascétisme forcené. Mais Prospect ne se limite pas non plus à son univers et à ses belles images, puisqu’il suit la trajectoire de deux personnages complexes et attachants, incarnés par Sophie Thatcher (formidable mélange de force et de fragilité) et Pedro Pascal, personnage-titre de la série The mandalorian dérivée de la saga Star Wars, et que l’on peut actuellement suivre sur Disney+. La défiance mais également l’attachement entre les deux personnages principaux sont amenés avec une remarquable subtilité, puisqu’ils seront dans un premier temps alliés pour des raisons pragmatiques avant de se découvrir l’un l’autre dans une relation finalement proche de celle unissant un père à sa fille.

Le dosage entre action, émotion et la mise en place d’un « monde » diégétique vaste et passionnant est également un des points forts de Prospect : le rythme est soutenu et ne trahit jamais les origines du film, tiré d’un court-métrage réalisé par Zeek Earl et Chris Caldwell en 2014. L’expérience au contraire est vraiment intense et mémorable, à l’image de cette séquence finale qui devrait rester gravée dans bien des mémoires. Autant dire que l’on tient là une immense réussite de « petit » film de SF. Sorti en vidéo en France en 2019 chez Condor Entertainment.

# Action

Chasse à l’homme 2 (Hard target 2) – Roel Reiné (2016)

Roel Reiné a un parcours de cinéaste vraiment atypique. Après avoir oeuvré aux Pays-Bas en tant que réalisateur de TV pendant presque 15 ans, le bonhomme s’expatrie et signe à son arrivée aux États-Unis en 2009 le très intéressant Primal, resucée de Predator plutôt bien foutue et techniquement assez bluffante. Depuis, le lascar s’est fait une renommée en signant de nombreuses suites pour le marché du « direct to video » d’action, tendance bourrin : The marine 2, Death race 2 et 3, 12 rounds 2, Le roi scorpion 3, En territoire ennemi 4, L’homme aux poings de fer 2, The condemned 2, et aujourd’hui Chasse à l’homme (Hard target) 2. Reiné tourne vite et bien, il livre des produits carrés, pile formatés pour un marché de la vidéo friand de sensations fortes. Souvent assez secs et brutaux, s’autorisant même quelques dérives dans le gore, ses films composent habilement avec leurs budgets étriqués, et proposent juste la petite touche de personnalité et d’inspiration nécessaire pour satisfaire les amateurs, en se démarquant du tout venant des « yes man » aux noms interchangeables.

Roel Reiné a un parcours de cinéaste vraiment atypique. Après avoir oeuvré aux Pays-Bas en tant que réalisateur de TV pendant presque 15 ans, le bonhomme s’expatrie et signe à son arrivée aux États-Unis en 2009 le très intéressant Primal, resucée de Predator plutôt bien foutue et techniquement assez bluffante. Depuis, le lascar s’est fait une renommée en signant de nombreuses suites pour le marché du « direct to video » d’action, tendance bourrin : The marine 2, Death race 2 et 3, 12 rounds 2, Le roi scorpion 3, En territoire ennemi 4, L’homme aux poings de fer 2, The condemned 2, et aujourd’hui Chasse à l’homme (Hard target) 2. Reiné tourne vite et bien, il livre des produits carrés, pile formatés pour un marché de la vidéo friand de sensations fortes. Souvent assez secs et brutaux, s’autorisant même quelques dérives dans le gore, ses films composent habilement avec leurs budgets étriqués, et proposent juste la petite touche de personnalité et d’inspiration nécessaire pour satisfaire les amateurs, en se démarquant du tout venant des « yes man » aux noms interchangeables.

Roel Reiné était donc sans doute le cinéaste idéal pour réaliser une suite tardive de Chasse à l’homme, le délire américain de John Woo en mode semi-nanar réellement réjouissant et devenu culte pour tous ceux l’ayant découvert ado. Donnant indéniablement de sa personne pour livrer au spectateur un produit techniquement léché, Roel Reiné occupera donc les postes de réalisateur, directeur photo et caméraman pour ce Hard target 2 qui s’impose rapidement et sans la moindre peine comme un DTV tout à fait enthousiasmant. L’intrigue est certes linéaire et cousue de fil blanc, mais très riche en action ; côté casting, Scott Adkins et Rhona Mitra assurent le show et nous livrent des cascades assez impressionnantes, et niveau réalisation, la caméra est dynamique, ultra-mobile, quelques plans sont vraiment de toute beauté et 100% iconiques, et le tout développe une telle énergie qu’il est littéralement impossible de s’ennuyer. Le cachet « exotique » du spectacle fait plutôt bien son effet, et les hommages et clins d’yeux au film de John Woo (des tourterelles par dizaines, reprise des plans rapprochés sur les flèches…) assurent définitivement la connivence avec le spectateur, qui achèvera le visionnage du film dans la plus franche bonne humeur. Un DTV qui fout la banane ! Sorti en vidéo en France en 2016 chez Universal Picures.

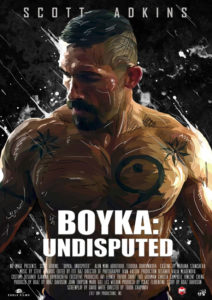

Boyka : Un seul deviendra invincible (Boyka : Undisputed IV) – Todor Chapkanov (2016)

Au tournant des années 2000, le cinéma d’action burné mettant en scène en tête d’affiche des athlètes tels qu’Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ou Jean-Claude Van Damme s’est malheureusement vu « ringardisé » et relégué aux sorties « Direct to Video », n’ayant plus les honneurs de sorties en salles à travers le monde. Cela n’a pas empêché à un certain nombre d’artisans de continuer à livrer de solides films d’action destinés à un public friand d’arts martiaux et de combats brutaux. La relève est ainsi arrivée sous la bannière d’Isaac Florentine et de son acteur fétiche Scott Adkins, dont le talent n’a certes pas encore trouvé – faute d’exposition franche et massive à la façon des « action stars » des années 80/90 – le cœur de tous les fans de cinéma d’action, mais que beaucoup de cinéphiles vénèrent comme le nouveau représentant parfait de ce cinéma en voie de disparition. De nos jours, Scott Adkins s’est trouvé un nouveau complice en la personne de Jesse V. Johnson, qui a réalisé une série de petites bombes atomiques que vous pourrez retrouver sur Netflix (The debt collector, Avengement…).

Au tournant des années 2000, le cinéma d’action burné mettant en scène en tête d’affiche des athlètes tels qu’Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ou Jean-Claude Van Damme s’est malheureusement vu « ringardisé » et relégué aux sorties « Direct to Video », n’ayant plus les honneurs de sorties en salles à travers le monde. Cela n’a pas empêché à un certain nombre d’artisans de continuer à livrer de solides films d’action destinés à un public friand d’arts martiaux et de combats brutaux. La relève est ainsi arrivée sous la bannière d’Isaac Florentine et de son acteur fétiche Scott Adkins, dont le talent n’a certes pas encore trouvé – faute d’exposition franche et massive à la façon des « action stars » des années 80/90 – le cœur de tous les fans de cinéma d’action, mais que beaucoup de cinéphiles vénèrent comme le nouveau représentant parfait de ce cinéma en voie de disparition. De nos jours, Scott Adkins s’est trouvé un nouveau complice en la personne de Jesse V. Johnson, qui a réalisé une série de petites bombes atomiques que vous pourrez retrouver sur Netflix (The debt collector, Avengement…).

Mais revenons à Florentine. Si les fans de films de baston connaissaient déjà bien le cinéaste, qui avait signé quelques petits chefs d’œuvre d’efficacité (Cold harvest, Le dernier des dragons), la « révélation » a eu lieu en 2006 avec Un seul deviendra invincible – Dernier round, qui a eu les honneurs en France de se voir mis en avant par le très suivi Yannick Dahan dans son émission Opération Frisson. Un seul deviendra invincible – Boyka est donc le quatrième film de la saga initiée par Walter Hill en 2002, mais le troisième mettant en scène Yuri Boyka, le combattant incarné par Scott Adkins. Pour ce film, Isaac Florentine, réalisateur des deux opus précédents, passe donc la main à Todor Chapkanov, bien rodé à l’action bourrine puisqu’il était réalisateur de seconde équipe sur le survitaminé La chute de Londres. Florentine s’est donc cette fois contenté de superviser le tournage en enfilant la casquette de producteur, et on sent manifestement sa « patte » sur la mise en scène des scènes d’action, dynamiques, aérées, brutales et toujours lisibles. On ne retrouve certes peut-être pas la folie furieuse des chorégraphies de combats signées J.J. Perry sur le deuxième opus, mais Tim Man (Ninja II), qui assure les chorégraphies de Boyka, nous livre tout de même quelques-unes des bastons les plus violentes, les plus marquantes –mais sans doute aussi les plus jouissives– de la saga toute entière.

Le scénario est très classique mais permet à Scott Adkins de montrer quelques facettes peu connues de son personnage (et de son jeu d’acteur), et le final laisse naturellement la porte ouverte à un nouvel opus qui permettrait à la saga de rebondir sur des bases à la fois connues et finalement assez inédites, si l’on considère l’évolution du personnage de Boyka sur les trois films le mettant en scène. Une bonne grosse claque ! Sorti en vidéo en France en 2017 chez Metropolitan Vidéo.

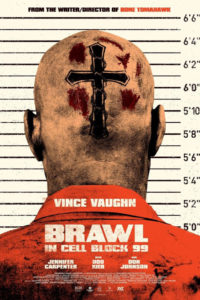

Section 99 : Quartier de Haute Sécurité (Brawl in cell block 99) – S. Craig Zahler (2017)

Deux ans après Bone Tomahawk, western mâtiné d’horreur qui explosait littéralement avec son final-choc absolument répugnant, S.Craig Zahler revient avec dans sa besace un autre film de genre dégénéré et absolument fou. On vous prévient donc d’entrée de jeu : le film a beau naviguer dans un genre absolument différent du premier (le film de prison en l’occurrence), Section 99 – Quartier de Haute Sécurité n’en est pas moins à nouveau un film complètement taré, dissimulé derrière un sérieux de façade durant ses deux premiers tiers et nous proposant dans son dernier acte un véritable déchainement d’ultra-violence et de brutalité extrême à ne pas mettre devant tous les yeux. Bien sûr, la décontraction avec laquelle le cinéaste enchaine les horreurs dans la dernière partie du film a un côté vraiment surréaliste et cartoonesque (certains plans, tels que celui du visage à la peau complètement arrachée, semblent tout droit sortis de la série animée Happy tree friends), mais beaucoup de spectateurs risquent cependant aussi d’être choqués, voire même de ne pas réussir à aller au bout du long-métrage.

Deux ans après Bone Tomahawk, western mâtiné d’horreur qui explosait littéralement avec son final-choc absolument répugnant, S.Craig Zahler revient avec dans sa besace un autre film de genre dégénéré et absolument fou. On vous prévient donc d’entrée de jeu : le film a beau naviguer dans un genre absolument différent du premier (le film de prison en l’occurrence), Section 99 – Quartier de Haute Sécurité n’en est pas moins à nouveau un film complètement taré, dissimulé derrière un sérieux de façade durant ses deux premiers tiers et nous proposant dans son dernier acte un véritable déchainement d’ultra-violence et de brutalité extrême à ne pas mettre devant tous les yeux. Bien sûr, la décontraction avec laquelle le cinéaste enchaine les horreurs dans la dernière partie du film a un côté vraiment surréaliste et cartoonesque (certains plans, tels que celui du visage à la peau complètement arrachée, semblent tout droit sortis de la série animée Happy tree friends), mais beaucoup de spectateurs risquent cependant aussi d’être choqués, voire même de ne pas réussir à aller au bout du long-métrage.

Vous l’aurez compris : s’il quitte avec Section 99 – Quartier de Haute Sécurité les terres arides de l’Ouest sauvage, Zahler adapte à nouveau le genre qu’il prend afin de lui donner la forme qu’il désire – celle d’un film « diesel », proposant une lente montée en puissance mais qui décoiffe littéralement quand il arrive à sa vitesse de pointe. Le film suit donc la trajectoire de Bradley, incarné par un Vince Vaughn impeccable, se retrouvant incarcéré puis transféré dans une prison Haute Sécurité évoquant volontiers les camps nazis des films d’exploitation des années 70 tels que Ilsa, la louve des SS (Don Edmonds, 1975). A sa manière, Section 99 – Quartier de Haute Sécurité s’impose d’ailleurs comme un fils spirituel de ce genre sulfureux – tout comme Bone Tomahawk se posait comme un descendant des films d’exploitation « de cannibales » de la fin des années 70.

Côté réalisation, S.Craig Zahler parvient à imposer son style avec toujours autant de punch, ne filmant pas « à l’épate » mais privilégiant de loin les plans longs, sans effets de style superflus : de fait, le film développe un côté brut de décoffrage, une âpreté qui sied parfaitement à ce qu’il raconte. On notera bien sûr également la présence de deux seconds rôles extraordinaires en la présence de Don Johnson et Udo Kier, et d’une bande originale « soul » assez formidable, même s’il y a de fortes chances pour que les morceaux qu’on entend durant le film ne vous disent rien à priori – et pour cause : ils ont été composés par Zahler spécialement pour le film ! Sorti en vidéo en France en 2018 chez Universal Pictures.

Kung fu killer (Yi ge ren de wu lin) – Teddy Chan (2014)

Après nous avoir offert, en 2005 et 2007, deux des polars d’action les plus impressionnants de la décennie avec SPL et Flashpoint, Donnie Yen s’était éloigné des films contemporains pour se consacrer au wu xia en costumes. Après un Special ID en 2013 sympathique mais relativement décevant (dans le sens où ses scènes de combat étaient loin d’égaler la force de ses films précédents), Kung fu killer (2014) marque enfin le vrai « retour aux affaires » de cet artiste martial d’exception.

Après nous avoir offert, en 2005 et 2007, deux des polars d’action les plus impressionnants de la décennie avec SPL et Flashpoint, Donnie Yen s’était éloigné des films contemporains pour se consacrer au wu xia en costumes. Après un Special ID en 2013 sympathique mais relativement décevant (dans le sens où ses scènes de combat étaient loin d’égaler la force de ses films précédents), Kung fu killer (2014) marque enfin le vrai « retour aux affaires » de cet artiste martial d’exception.

Nous proposant des combats longs, intenses et très impressionnants, chorégraphiés par Donnie Yen lui-même, le film est réalisé par Teddy Chan, à qui l’on devait déjà le très réussi Bodyguards & assassins. Et si Kung fu killer n’égale peut-être pas encore tout à fait le monument Flashpoint, c’est en partie dû à un léger abus d’effets numériques un poil trop visibles, réduisant un peu le « danger » couru par les acteurs/athlètes/cascadeurs du film, et qui tendent à légèrement amoindrir l’impact de certaines scènes qui seraient apparues comme littéralement monumentales si on n’avait eu recours à ces artifices un peu trop voyants.

Néanmoins, en l’état, Kung fu killer demeure un film d’action linéaire, immersif et vraiment impressionnant, du genre qui mettra vraiment la banane au spectateur. Les amateurs seront également ravis de reconnaitre au détour d’une séquence ou une autre une pléiade de têtes connues des amateurs de cinéma made in Hong Kong, de Tony Leung à Andrew Lau en passant par Raymond Chow ou les réalisateurs Kirk Wong et Pou-Soi Cheang (entre beaucoup d’autres). Sorti en vidéo en France en 2016 chez M6 Vidéo.

# Horreur

31 – Rob Zombie (2016)

On ne vous fera pas l’injure de vous présenter la carrière de Rob Zombie : depuis La maison des 1000 morts en 2003, Zombie est en effet l’une des têtes de file d’une nouvelle vague de cinéastes horrifiques US, dont les films sont très suivis par une poignée d’aficionados du genre, arborant souvent fièrement tatouages, barbes, poils et T-Shirts bariolés. Aux côtés de ses confrères Ti West et Jim Mickle, le cinéaste / rockeur signe depuis quelques années des films d’horreur aussi viscéraux que visuellement sublimes qui, s’ils n’ont pour la plupart pas eu l’insigne honneur de se voir distribués dans les salles françaises, ont tout de même fait forte impression dans de nombreux festivals à travers le monde.

On ne vous fera pas l’injure de vous présenter la carrière de Rob Zombie : depuis La maison des 1000 morts en 2003, Zombie est en effet l’une des têtes de file d’une nouvelle vague de cinéastes horrifiques US, dont les films sont très suivis par une poignée d’aficionados du genre, arborant souvent fièrement tatouages, barbes, poils et T-Shirts bariolés. Aux côtés de ses confrères Ti West et Jim Mickle, le cinéaste / rockeur signe depuis quelques années des films d’horreur aussi viscéraux que visuellement sublimes qui, s’ils n’ont pour la plupart pas eu l’insigne honneur de se voir distribués dans les salles françaises, ont tout de même fait forte impression dans de nombreux festivals à travers le monde.

Avec 31, son septième long-métrage en tant que réalisateur, le cinéaste revient à ce qu’il aime : un freakshow tordu et bien déviant, d’une brutalité extrême, mettant en scène des marginaux aussi barrés qu’attachants dans les recoins les plus reculés d’une Amérique de « rednecks » flamboyants. Confrontés à une caste de bourgeois décadents organisant des jeux morbides et pour le moins mortels, nos héros vont payer dans le sang leur tribut à l’American Way of Life… 31 se déroule dans les années 70, dans un univers diégétique poisseux et délétère, proche de celui des premiers films de Tobe Hooper ; le film fait d’ailleurs quelques clins d’yeux appuyés à Massacre à la tronçonneuse autant qu’à Massacres dans le train fantôme.

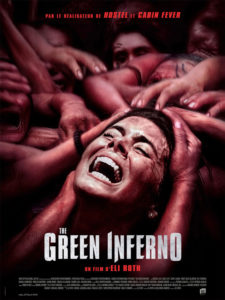

Alors bien sûr, 31 n’est pas le meilleur film de Rob Zombie à ce jour ; mais il s’agit néanmoins d’un long-métrage « plaisir » que l’on aimera probablement voir et revoir dans les années à venir. Frontal et sans concession, visuellement bluffant, 31 déroule un récit certes classique et sans réelles surprises dans son dénouement, mais qui s’avère néanmoins parsemé de fulgurances formelles incroyables, et de saillies verbales incontournables (telles que l’ouverture en noir et blanc laissant libre cours à la trogne et au jeu d’acteur de Richard Brake, tétanisant). En l’état, et même s’il demeure imparfait, il se place sans peine largement au-dessus du tout-venant de la production horrifique US contemporaine. Sorti en vidéo en France en 2017 chez Seven7 Éditions.